Японское воспитание. Японское воспитание воспитание японских детей

Содержание:

Японская мама приходит в парикмахерскую с маленьким сынишкой. Сначала карапуз терпеливо ждет, пока она закончит все процедуры, а потом, не выдержав скучного ожидания, начинает открывать баночки с кремами и рисовать на зеркале замысловатые узоры. Все смотрят на него с улыбкой, и никто не делает замечания: маленькому ребенку можно все.

Всему свое время

Период «вседозволенности» у малыша продолжается всего до 5 лет. До этого возраста японцы обращаются с ребенком, «как с королем», с 5 до 15 лет — «как с рабом», а после 15 — «как с равным». Считается, что пятнадцатилетний подросток — это уже взрослый человек, который четко знает свои обязанности и безукоризненно подчиняется правилам. В этом заключается парадокс японского воспитания: из ребенка, которому в детстве разрешали все, вырастает дисциплинированный и законопослушный гражданин. Однако торопиться с перенесением японских методов воспитания в российскую действительность не стоит. Было бы неправильно рассматривать их в отрыве от мировоззрения и образа жизни японцев.

Да, маленьким детям в этой стране разрешают все, но в 5-6 лет ребенок попадает в очень жесткую систему правил и ограничений, которые четко предписывают, как надо поступать в той или иной ситуации. Не подчиняться им невозможно, поскольку так делают все, и поступить по-другому — означает «потерять лицо», оказаться вне группы. «Всему свое место» — один из основных принципов японского мировоззрения. И дети усваивают его с самого раннего возраста.

Традиции и современность

Традиционная японская семья — это мать, отец и двое детей. Раньше семейные роли были четко дифференцированы: муж — добытчик, жена — хранительница очага. Мужчина считался главой семьи, и все домашние должны были беспрекословно ему подчиняться. Но времена меняются. В последнее время сказывается влияние западной культуры, и японские женщины все больше пытаются совмещать работу и семейные обязанности. Однако до равноправия с мужчинами им еще далеко. Их основным занятием по-прежнему остается дом и воспитание детей, а жизнь мужчины поглощена фирмой, в которой он работает.

Такое разделение ролей находит отражение даже в этимологии. Широкоупотребительным словом по отношению к жене является существительное канай, которое буквально переводится «внутри дома». А к мужчине принято обращаться сюдзин — «главный человек», «хозяин». Субординация прослеживается и в отношениях к детям. В японском языке нет слов «брат» и «сестра». Вместо них говорят ани («старший брат») и отоото («младший брат»), анэ («старшая сестра») и имоото («младшая сестра»). Поэтому идея выше- и нижестоящего никогда не покидает сознание ребенка. Старшего сына заметно выделяют среди остальных детей, он считается «наследником престола», хотя престол — это всего-навсего родительский дом. У старшего ребенка больше прав, но соответственно и больше обязанностей.

Раньше браки в Японии заключались по сговору: мужа и жену выбирали родители, принимая во внимание социальное и имущественное положение. Сейчас японцы все чаще женятся по взаимной симпатии. Но родительский долг явно превалирует над эмоциональными связями. В Японии тоже бывают разводы, но их процент значительно ниже. Сказывается ориентация японцев на групповое сознание, при котором интересы группы (в данном случае семьи) ставятся выше индивидуальных.

Воспитанием ребенка занимается мама. Отец тоже может принять участие, но это бывает редко. Амаэ — так называют матерей в Японии. Этому слову трудно подобрать аналог в русском языке. Оно означает чувство зависимости от матери, которое воспринимается детьми как нечто желательное. Глагол амаэру означает «воспользоваться чем-то», «быть избалованным», «искать покровительства». Он передает суть отношений матери и ребенка. При рождении малыша акушерка отрезает кусок пуповины, его высушивают и кладут в традиционную деревянную коробочку размером чуть больше спичечного коробка. На ней позолоченными буквами выбито имя матери и дата рождения ребенка. Это символ связи мамы и младенца.

В Японии редко увидишь плачущего кроху. Мать старается сделать так, чтобы у него не было для этого повода. Первый год ребенок как бы остается частью тела матери, которая целыми днями носит его привязанным за спиной, ночью кладет спать рядом с собой и дает грудь в любой момент, когда он захочет. Японская промышленность даже выпускает специальные куртки со вставкой на молнии, которые позволяют носить спереди ребенка. Когда малыш подрастет, вставка отстегивается, и куртка превращается в обычную одежду.

Ребенку ничего не запрещают, от взрослых он слышит только предостережения: «опасно», «грязно», «плохо». Но если он все-таки ушибся или обжегся, мать считает виноватой себя и просит у него прощения за то, что не уберегла.

Когда дети начинают ходить, их тоже практически не оставляют без присмотра. Мамы продолжают следовать за своими карапузами буквально по пятам. Нередко они организуют детские игры, в которых сами становятся активными участницами.

Папы появляются на прогулке только в выходные, когда вся семья выезжает в парк или на природу. А в плохую погоду местом проведения семейного досуга становятся крупные торговые центры, где есть игровые комнаты.

Мальчики и девочки воспитываются по-разному, ведь им предстоит выполнять различные социальные роли. Одна из японских поговорок гласит: мужчина не должен заходить на кухню. В сыне видят будущую опору семьи. В один из национальных праздников — День мальчиков — в воздух поднимают изображения разноцветных карпов.

Это рыба, которая может долго плыть против течения. Они символизируют путь будущего мужчины, способного преодолевать все жизненные трудности. Девочек же учат выполнять домашнюю работу: готовить, шить, стирать. Различия в воспитании сказываются и в школе. После уроков мальчики обязательно посещают различные кружки, в которых продолжают образование, а девочки могут спокойно посидеть в кафе и поболтать о нарядах.

Самое страшное — одиночество

Японцы никогда не повышают на детей голос, не читают им нотаций, не говоря уже о телесных наказаниях. Широко распространен метод, который можно назвать «угрозой отчуждения». Самым тяжелым моральным наказанием является отлучение от дома или противопоставление ребенка какой-то группе. «Если ты будешь так себя вести, все станут над тобой смеяться», — говорит мама непослушному сынишке. И для него это действительно страшно, так как японец не мыслит себя вне коллектива. Японское общество — это общество групп. «Найди группу, к которой бы ты принадлежал, — проповедует японская мораль. — Будь верен ей и полагайся на нее. В одиночку ты не найдешь своего места в жизни, затеряешься в ее хитросплетениях». Вот почему одиночество переживается японцами очень тяжело, и отлучение от дома воспринимается как настоящая катастрофа.

Японка никогда не пытается утвердить свою власть над детьми, так как, по ее мнению, это ведет к отчуждению. Она не спорит с волей и желанием ребенка, а выражает свое недовольство косвенно: дает понять, что ее очень огорчает его недостойное поведение. При возникновении конфликтов японские мамы стараются не отстраниться от детей, а наоборот, усилить сними эмоциональный контакт. Дети же, как правило, настолько боготворят своих матерей, что испытывают чувство вины и раскаяния, если доставляют им неприятности.

Раннее развитие

Японцы были одними из первых, кто начал говорить о необходимости раннего развития. Полвека назад в стране вышла книга «После трех уже поздно», которая совершила переворот в японской педагогике. Ее автор, Масару Ибука — директор организации «Обучение талантов» и создатель всемирно известной фирмы Sony. В книге говорится о том, что в первые три года жизни закладываются основы личности ребенка. Маленькие дети обучаются всему намного быстрее, и задача родителей — создать условия, в которых ребенок сможет полностью реализовать свои способности. В воспитании необходимо следовать следующим принципам: стимулировать познание через возбуждение интереса малыша, воспитывать характер, способствовать развитию творчества и различных навыков. При этом ставится задача не вырастить гения, а дать ребенку такое образование, чтобы «он имел глубокий ум и здоровое тело, сделать его смышленым и добрым». Сейчас такая точка зрения кажется очевидной, но в середине 1950-х она звучала революционно.

Идем в детский сад

Обычно японская мама сидит дома, пока малышу не исполнится три года, после чего его отдают в детский сад. В Японии есть и ясли, но воспитание в них маленького ребенка не приветствуется. По всеобщему убеждению, за детьми должна ухаживать мать. Если женщина отдает ребенка в ясли, а сама идет работать, то ее поведение часто рассматривается как эгоистическое. О таких женщинах говорят, что они недостаточно преданы семье и ставят на первое место свои личные интересы. А в японской морали общественное всегда превалирует над личным.

Виды детских садов

Детские сады Японии делятся на государственные и частные. Хойкуэн — государственный ясли-сад, в который принимают детей с трех месяцев. Он открыт с 8 утра до 6 вечера и полдня в субботу. Чтобы поместить сюда ребенка, нужно обосновать это очень вескими причинами. В частности, принести документы о том, что оба родителя работают больше 4 часов в день. Детей устраивают сюда через муниципальный отдел по месту жительства, а оплата зависит от доходов семьи.

Другой вид детских садов — етиэн. Эти сады могут быть как государственными, так и частными. Дети находятся здесь не более 7 часов, обычно с 9 утра до 2 часов дня, а мама работает менее 4 часов в день.

Особое место среди частных садов занимают элитные, которые находятся под опекой престижных университетов. Если ребенок попадает в такой детский сад, то за его будущее можно не волноваться: после него он поступает в университетскую школу, а из нее, без экзаменов, в университет. Университетский диплом является гарантией престижной и хорошо оплачиваемой работы. Поэтому попасть в элитный садик очень сложно. Родителям поступление ребенка в такое заведение стоит огромных денег, а сам ребенок должен пройти достаточно сложное тестирование.

Интерьер

Обстановка внутри детского сада выглядит, по нашим меркам, очень скромно. Войдя в здание, посетитель попадает в большой коридор, с одной стороны которого находятся раздвижные окна от пола до потолка, а с другой — раздвижные двери (вход в комнаты).

Как правило, одна комната служит и столовой, и спальней, и местом для занятий. Когда приходит время сна, воспитатели достают из встроенных шкафов футоны — толстые матрасы — и раскладывают их на полу. А во время обеда в эту же комнату из коридора вносят крошечные столики и стульчики.

Пища

Питанию в детских садах уделяется особое внимание. Меню тщательно разрабатывается и обязательно включает в себя молочные продукты, овощи и фрукты. Рассчитывается витаминно-минеральный состав блюд и их калорийность. Если детский сад отправляется на целый день на прогулку или экскурсию, каждая мама должна приготовить своему ребенку обэнто — коробочку с обедом. Но если мы в подобных случаях ограничиваемся котлеткой с овощами или просто бутербродами, то искусство японской мамы достойно восхищения. Такой обед должен соответствовать обязательным требованиям, а именно: включать в себя 24 (!) вида продуктов, рис при этом должен быть липким, а не разваливаться, не должна присутствовать свекла. Всю еду желательно не покупать в магазине, а приготовить своими руками и красиво разложить в коробочке, чтобы ребенок получил еще и эстетическое удовольствие.

Отношения в коллективе

Группы в японских детских садах маленькие: 6 — 8 человек. И каждые полгода их состав переформировывается. Делается это для того, чтобы предоставить малышам более широкие возможности для социализации. Если у ребенка не сложились отношения в одной группе, то вполне возможно, он приобретет друзей в другой.

Воспитатели также постоянно меняются. Это делается для того, чтобы дети не привыкали к ним слишком сильно. Такие привязанности, считают японцы, рождают зависимость детей от своих наставников. Бывают ситуации, когда какой-то воспитатель невзлюбил ребенка, а с другим педагогом сложатся хорошие отношения.

Какие занятия проходят в детском саду? Детишек учат читать, считать, писать, то есть готовят к школе. Если ребенок не посещает детский сад, такой подготовкой занимается мама или специальные «школы», которые напоминают российские кружки и студии для дошкольников. Но основная задача японского детского сада — не образовательная, а воспитательная: научить ребенка вести себя в коллективе. В дальнейшей жизни ему придется постоянно находиться в какой-то группе, и это умение будет необходимо. Детей учат анализировать возникшие в играх конфликты. При этом нужно стараться избегать соперничества, поскольку победа одного может означать «потерю лица» другого. Самое продуктивное решение конфликтов, по мнению японцев, — компромисс. Еще в древней Конституции Японии было записано, что главное достоинство гражданина — умение избегать противоречий. В ссоры детей не принято вмешиваться. Считается, что это мешает им учиться жить в коллективе.

Важное место в системе обучения занимает хоровое пение. Выделять солиста, по японским представлениям, непедагогично. А пение хором помогает воспитывать чувство единства.

После пения наступает очередь спортивных игр: эстафеты, салки, догонялки. Интересно, что воспитательницы, вне зависимости от возраста, участвуют в этих играх наравне с детьми.

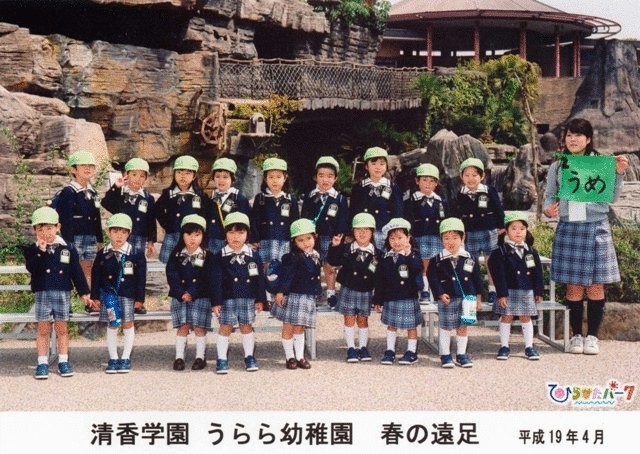

Примерно раз в месяц весь детский сад отправляется на целый день в поход по окрестностям. Места могут быть самые разные: ближайшая гора, зоопарк, ботанический сад. В таких походах дети не только узнают что-то новое, но и учатся быть выносливыми, стойко переносить трудности.

Большое внимание уделяется прикладному творчеству: рисованию, аппликации, оригами, оятиро (плетение узоров из тонкой веревочки, натянутой на пальцы). Эти занятия прекрасно развивают мелкую моторику, которая необходима школьникам для написания иероглифов.

В Японии не сравнивают детей между собой. Воспитатель никогда не будет отмечать лучших и ругать худших, не скажет родителям, что их ребенок плохо рисует или лучше всех бегает. Выделять кого-то не принято. Конкуренция отсутствует даже в спортивных мероприятиях — побеждает дружба или, в крайнем случае, одна из команд. «Не выделяйся» — один из принципов японской жизни. Но он не всегда приводит к положительным результатам.

Обратная сторона медали

Основная задача японской педагогики — воспитать человека, который умеет слаженно работать в коллективе. Для жизни в японском обществе, обществе групп, это необходимо. Но перекос в сторону группового сознания приводит к неумению самостоятельно мыслить. Более того, идея соответствия единому стандарту настолько прочно укореняется в сознании детей, что если кто-то из них и высказывает мнение, отличное от мнения большинства, он становится объектом насмешек или даже ненависти.

Это явление сегодня особенно распространено в японских школах и получило название «идзимэ» (понятие, близкое нашей армейской «дедовщине»). Нестандартного ученика травят, часто избивают. Японцы и сами прекрасно видят негативные стороны своей педагогической системы. Сегодня в печати много говорится об «острой потребности в творческой личности» и необходимости выявлять одаренных детей уже в раннем возрасте. Но проблема пока остается нерешенной.

Наблюдаются в Стране восходящего солнца и явления, которые свойственны и России: растет инфантилизм подростков, возникает неприятие молодежью критики со стороны взрослых, проявляется агрессия по отношению к старшим, в том числе и к родителям. Но чуткое и заботливое отношение взрослых к детям, внимание к проблемам нового поколения, ответственность родителей за судьбу ребенка — качества, которым вполне можно поучиться у японцев, несмотря на все наши различия в менталитете.

Татьяна ТимофееваСтатья из мартовского номера журнала

Отправить свой рассказ для публикации на сайте можно на [email protected]

Как воспитывают детей в японии. Японская система воспитания детей: плюсы и минусы

В Японии ребенок от 0 до 5 лет — царь, от 5 до 15 лет — раб, а после 15 — равный.

Подобную методику все чаще и чаще стараются применять в странах СНГ.

Что думаю психологи? Насколько такой метод воспитания приемлем для нашего общества?

Дело в том, что «японский метод» это миф, который как-то интерпретируют, например, в России и Казахстане. Реальности мы не знаем, т.к. не были в Японии. Я знакома с трудом Масару Ибука «После 3 уже поздно» и в конце статьи предлагаю видео японского детского сада.

Что такое царь, раб и равный- у каждого человека свое представление, и это представление разное в разных культурах.

В Японии очень распространено раннее развитее (до 3 лет), ребенку стараются предоставить максимум сенсорного опыта, любви . Японцы понимают потенциал мозга в этот период. Иногда я думаю, что может быть поэтому существует японское экономическое чудо.

Япония сама по себе страна строгих традиций, рамок, правил. И даже если к ребенку относятся как к царю у него до 5 лет никогда не будет свободы африканского малыша, ползающего по земле, кушающего букашек. Японских маленьких царей мамы не носят целыми днями на руках прижав к обнаженному телу.

Японский метод нам лишь ярко показывает, что потенциал формирования нейронных связей велик и есть возможность его развивать, давая свободное от опасности пространство для исследования малышу, чтобы нервные связи активно формировались.

У японцев многому можно поучиться, и выбрать то, что близко, предлагаю посмотреть видео и поискать в нем то, что вам бы подошло.

Я считаю, что не царское это дело гвозди забивать, но сыну в 5 лет позволяла! А для японца, видимо, это именно царское дело. Что и требовалось доказать, мы называем разными именами одно и тоже, а на деле мы так похожи!

http://vk.com/event25121784#/video68967911_146318184

Если методы и программы (экономические ли, воспитательные, психологические ли и т.д.) брать в одной стране и без адаптированного перевода:) внедрять в наших, бывших республиках СССР, странах, то ничего путного не произойдёт!

Ну, не лепится японская система воспитания к нашему менталитету…

Если в Японии ребенок от 0 до 5 лет — царь, то в наших условиях он так и будет «царём», не научившимся ни работать (убирать игрушки, например), ни общаться с равными (с детками) и т.д. Потому что в России царь — это одно понятие, отличное от других стран. Его то убивали, то свергали, то изгоняли, заменяя коллективизацией и социализмом. А в Японии король так король! Он и ведет себя по-королевски, вся страна, все люди то-есть, и его, и королеву, и страну, и власть, и экономику — уважают!

«От 5 до 15 лет — раб» — иногда это состояние, раба, настолько впиталось в ребенка (когда его опекают чересчур, когда не дают ни прав, ни обязанностей, подтирая и кормя ребенка через силу, запрещая принимать решения и проявлять чувства), что и потом, после 15 — человек остается в этом состоянии:((.

«… А после 15 — равный». Кому? Родителям он никогда не будет равным. Он всегда будет ребенком. Как раз в Японии уважение детьми родителей (и предков) ещё как культивируется. Уважение к роду, к истории, к прошлому. В России же — переписывание истории, снесение памятников, неуважение к тому, что было… Даже в метро уже бабулькам место не уступают. Не воспитали родители, вероятно, остановившись в своих экспериментах по «японскому» методу на стадии» царь»!

А уж заглянуть в детские сады… Равны — точно! По команде всем на горшок! А, Петя, ты что, самый умный, делай как все!» Индивидуальность даже родителями — давится! Хочешь танцевать? Не, иди в теннис, я сам (сама) об этом так мечтала! Поёшь хорошо, детка? На фигурное пойдёшь! Я сказала!

Нет. Не годится:(((.

«Где родился, там и сгодился». После адаптац

Традиции воспитания девочек в Японии

3 марта в Японии отмечается Праздник девочек — «Хина мацури».

В Японии, как и во многих странах, половые различия находят отражение в речи, фасоне одежды, выборе рабочих мест, стиле поведения и т.п. Выражение «рёсайкэмбо», которое означает «хорошая жена и разумная мать», часто применялось в отношении женщин в прошлом. Оно не так распространено сегодня, но укоренилось в подсознании японцев. В период Эдо (1600 – 1868) воспитание женщин преследовало цель подготовить из них «хороших жен», способных заниматься домашним хозяйством и рожать много детей. Теории рёсайкэмбо тогда еще не было, так как женщины не отвечали за обязательное образование их детей.

Требования общества к женщинам изменились в эру Мэйдзи (1868 – 1912) с введением системы всеобщего обязательного образования. Выражение «рёсайкэмбо» вошло в обиход как раз в это время, когда женщины в дополнение к своим супружеским и домашним обязанностям стали отвечать за образование своих детей. Быть хорошей женой во времена Мэйдзи означало стать опорой для мужа, тогда как в период Эдо женщины должны были просто подчиняться супругу. Система образования в эру Мэйдзи делала упор на обучение девочек наравне с мальчиками, так как считалось, что им предстоит стать матерями и оказывать решающее влияние на учебу детей. Кроме того, они могли стать хорошими преподавателями. В результате женщины играли заметную роль в среде хорошо образованных и воспитанных японцев, и сегодня широко распространено мнение, что женское образование стало одним из важнейших факторов быстрой индустриализации Японии.

В период Тайсё (1912 – 1926) поощрялось стремление женщин заниматься бизнесом, так как это считалось полезным для их социализации; деловая женщина к тому же начинала лучше понимать своего мужа. Однако идеи рёсайкэмбо сохранялись, и женщинам не позволялось ни в чем превосходить мужчин.

В настоящее время, несмотря на то, что более половины замужних женщин работают, стереотип рёсайкэмбо продолжает оказывать сильное влияние. Ожидая от женщин соответствия эталону «хороших жен и разумных матерей», японское общество не отказывается от давней традиции разделения ролей для лиц мужского и женского пола, а именно: работающий мужчина и женщина, занимающаяся домашним хозяйством.

Согласно японским традициям, воспитывать мальчиков и девочек надо по-разному. Во всех семьях, где есть девочки, можно наблюдать так называемый социальный стереотип «изнеженности». Он проявляется в разной форме. Во-первых, почти у всех маленьких девочек есть нарядно одетые куклы, называемые рика-тян нингё. Эти куклы обладают идеальной фигурой, отражающей представление японцев о женственности. Поэтому девочки стремятся походить на этих кукол и отождествляют себя с ними. В дополнение к этим наряженным куклам имеется множество игрушек, символизирующих традиционное предназначение женщин: миниатюрные модели швейных машин, кухонная утварь и предметы ухода за домом. Кроме того, многие японские мамы любят надевать на своих дочерей розовые или красные юбки и кружевные кофточки. Они хотят, чтобы их дочери были «изящными», и девочки тоже стараются быть женственными, как того ждет от них общество.

Даже на таких церемониях, как День совершеннолетия или свадьба, матери нередко сами занимаются нарядами дочерей, хотя эти молодые женщины уже далеко не дети. Фурисодэ (кимоно с длинными рукавами), которое японка надевает в День совершеннолетия, – наряд традиционный и дорогой, но родители все же тратятся на него, потому что такое кимоно подчеркивает красоту девушки и свидетельствует о состоятельности ее семьи. Дочери надевают эти одежды, потому что так принято в обществе и этого хотят их родители, даже если это кимоно они будут носить всего один день.

Кроме внимания к своей одежде, матери требуют от дочерей участия в работе по дому, но редко заставляют заниматься этим своих сыновей. Они надеются, что дочки станут «хорошими женами», которые будут прислуживать своим мужьям.

Ученицы начальной школы читают больше книг, чем их сверстники-мальчики. Девочки читают волшебные сказки, биографии известных женщин или рассказы для молодых девушек и стараются подражать героиням прочитанного. Популярны среди юных японок и различные клубы, кружки шитья, многие из них после занятий в школе учатся играть на пианино или искусству каллиграфии. Но есть некоторые виды внеклассных занятий, которые девочкам не рекомендуются. К ним относятся футбольные, баскетбольные и другие подобные секции. Школьницы, правда, могут быть «менеджерами» этих занятий или в группах поддержки подбадривать мальчиков, занимающихся в этих секциях.

Удивительно мощное воздействие на юных японцев оказывает телевидение: в популярных мультипликационных сериалах симпатичные юные герои бьются со всякой нечистью, защищая женщин и детей от опасности. Девушки в этих сериалах помогают героям, все они с длинными волосами, большими глазами, идеально сложены и обаятельны. Они или подруги главного героя, или ухаживают за слабыми и больными. В этих телесериалах пропагандируется откровенно мужской взгляд на предназначение женщин: им надлежит быть покорными, добрыми и привлекательными.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

Японское воспитание или воспитатель по-японски

Традиция — ключевое слово для понимания культуры этой страны, которую сами японцы называют Страной восходящего солнца. Традициями пронизана вся японская жизнь, включая систему образования, в том числе и дошкольного

Японцы верят, что небесный свод обтекает Великая Река. (Мы называем ее Млечным путем.) На разных берегах этой реки стоят любящие мужчина и женщина. Они стремятся друг к другу всей душой. Но только раз в году — 7 июля, когда Великая Река мелеет, они могут перейти ее вброд и встретиться. Этот день японцы почитают как большой праздник — праздник Звезды. Точнее, Звезды Ткачихи. Женщину называют Ткачихой (ткачество в Японии — традиционно женское ремесло).

Японцы верят, что небесный свод обтекает Великая Река. (Мы называем ее Млечным путем.) На разных берегах этой реки стоят любящие мужчина и женщина. Они стремятся друг к другу всей душой. Но только раз в году — 7 июля, когда Великая Река мелеет, они могут перейти ее вброд и встретиться. Этот день японцы почитают как большой праздник — праздник Звезды. Точнее, Звезды Ткачихи. Женщину называют Ткачихой (ткачество в Японии — традиционно женское ремесло).

В этот день дети записывают на маленьких бумажках свои заветные желания и привязывают к веткам какого-нибудь дерева. А воспитатель в детском саду рассказывает им легенды о звездах и предания о древних традициях Японии.

Традиция — ключевое слово для понимания культуры этой страны, которую сами японцы называют Страной восходящего солнца. Традициями пронизана вся японская жизнь, включая систему образования, в том числе и дошкольного.

По традиции японское образование является мужской вотчиной. Среди преподавателей университетов женщины — редкость. И в школе их немного. Среди заведующих дошкольными учреждениями женщины тоже практически не встречаются. А в последнее время мужчины стали теснить женщин и в профессии воспитателей.

В Японии детский сад не является обязательной образовательной ступенью. Дети поступают сюда по желанию родителей — обычно с четырехлетнего возраста. Иногда, как исключение, при сильной занятости родителей ребенка могут взять в садик с трех лет. Есть в Японии и ясли для малышей, которым еще только годик. Но отдавать детей из семьи так рано не рекомендуется. Чтобы поместить ребенка в подобное заведение, родители должны писать специальное заявление и обосновывать невозможность воспитывать малыша дома до трех лет очень вескими причинами.

Практически все детские сады в Японии частные. Среди них особое место занимают так называемые элитные сады, находящиеся под опекой престижных университетов. Если ребенок попадает в такой детский сад, его будущее можно считать обеспеченным: по достижении соответствующего возраста он переходит в университетскую школу, а оттуда без экзаменов поступает в университет. В Японии существует достаточно острая конкуренция в сфере образования: университетский диплом является гарантией получения престижной, хорошо оплачиваемой работы — в министерстве или в какой-нибудь известной фирме. А это, в свою очередь, залог карьерного роста и материального благополучия. Поэтому попасть в садик при престижном университете очень сложно. Родители платят за поступление ребенка огромные деньги, а сам малыш, чтобы быть принятым, должен пройти достаточно сложное тестирование.

Зимой 1999 года Японию потрясло известие об ужасном уголовном преступлении: одна женщина убила маленького ребенка, который стал конкурентом ее собственных детей на экзамене при поступлении в детский сад. Конечно, подобный случай — явление из ряда вон выходящее. Но так или иначе, отношения между родителями воспитанников элитных детских садов (которые в большинстве своем принадлежат успешным, процветающим корпорациям) довольно напряженные и ревнивые. Однако таких детских садов не много. Как не много и садиков так называемого прозападного направления, в которых господствуют принципы свободного воспитания и нет той жесткой и достаточно тяжелой для маленьких детей системы занятий, которая свойственна «элитным» садам.

В большинстве же детских садов главная задача воспитателей — научить детей быть послушными. Домашнее воспитание у японцев чрезвычайно мягкое, детям редко что-то запрещают. Но по отношению к чужим людям — на улице, в присутственных местах —японская традиция строжайше требует выражения предельного почтения, в том числе и со стороны маленьких детей. Поэтому много времени в детском саду отводится воспитанию манер и знакомству с ритуальной стороной жизни. Дети должны овладеть множеством вежливых словесных формул (ими японский язык насыщен, как влажная губка) и знать, где и когда их нужно применять.

Необходимый элемент японского этикета — поклон. Японцы сопровождают поклоном каждое «спасибо», кланяются при встрече, кланяются перед едой — благодарят высшие силы и хозяев за предстоящую трапезу, кланяются после еды, даже в парламенте — и то кланяются. Раз в неделю директор каждой японской школы произносит речь перед учениками, выстроившимися в колонны на школьном дворе. С окончанием речи школьники должны поклониться. А потом поклониться еще раз — при выносе государственного флага. Требование кланяться в ответ на слова директора не записано ни в каком законе. Этого требует традиция: младшие обязаны слушаться старших и выражать им почтение. Начинают этому учить уже в детском саду.

До недавнего времени Япония была сельскохозяйственной страной. А для крестьян весна — время начала посевных работ. Хотя Новый год японцы теперь справляют по западному григорианскому календарю, апрель по традиции — точка отсчета в деловой жизни японцев. С этого момента вступают в действие заключенные контракты, начинают свою работу вновь нанятые сотрудники, запускаются новые проекты.

Учебный год в Японии тоже начинается 1 апреля. В этот день во всех учебных заведениях — от детского сада до университета — проводится торжественная церемония открытия. И директор детского сада приветствует своих маленьких воспитанников с точно такой же серьезностью, как и ректор университета — своих студентов.

Все учебные заведения страны занимаются по единому графику: учебный год разделен на три семестра. Между семестрами — каникулы и для студентов, и для школьников, и для воспитанников детских садов. В каникулы маленькие дети могут приходить в детский сад, чтобы поплавать в бассейне (бассейны есть практически в каждом детском саду) и немного побеседовать с воспитателем о жизни. Но занятий в это время не проводится.

Огромную роль в сохранении традиций играют праздники

Государственными праздниками в Японии считаются: 15 августа — День окончания второй мировой войны, 9 октября — День физкультуры, 23 ноября — День благодарности труду, 24 декабря — христианское Рождество.

День физкультуры — самый большой праздник в японском детском саду. Его отмечают спортивными состязаниями, физкультурными парадами, гимнастическими представлениями.

В День благодарности труду дети обычно отправляются на экскурсию: в полицейский участок, в управление пожарной охраны, на вокзал — то есть туда, где работают люди, служащие государству. Такую детсадовскую экскурсию легко узнать, потому что дети одеты в специальную форму. Обязательный элемент этой формы — шапочка: у мальчиков — белая, у девочек — красная.

Белый и красный — цвета национального флага Японии. Белый считается цветом чистоты, а красный — цветом солнца. Красный считается еще и женским цветом — возможно, потому, что напоминает кровь.

Под Новый год японцы едят рисовые лепешки. Рисовые лепешки считаются у них традиционным национальным блюдом, как у русских — каравай. Но современные городские японцы, конечно, не имеют условий, чтобы печь лепешки самим, и угощаются покупными. В детских садах, однако, есть маленькие ступки, в которых дети сами толкут рис. Потом из этого размягченного риса взрослые в садовской кухне выпекают настоящие лепешки, которыми все лакомятся.

Говорят, что рисовые лепешки делают не только люди, но и лунные кролики. С началом сентября воспитатель дает детям домашнее задание: наблюдать за Луной и обещает им, что самые внимательные обязательно увидят, как кролики в полнолуние пекут на Луне лепешки.

Любимое развлечение японских детей под Новый год — запуск бумажного змея. Это традиция, которую японцы-христиане сохранили с древних времен.

Кроме государственных, японцы отмечают множество традиционных народных праздников.

День девочек (3 марта) и День мальчиков (5 мая) связаны с обрядами самураев.

В День девочек дома и в детском саду устраивают кукольную горку, которая символизирует иерархическую лестницу самураев, и едят цветные рисовые лепешки, напоминающие украшенные торты. На верхушке такого торта — фигурки императора и императрицы, перекочевавшие сюда с кукольной горки.

День мальчиков изначально был днем посвящения их в самураи. В этот день в японских детских садах делают бумажного карпа. Обладатель карпа будет мужественным и сильным.

Есть у японцев и День мам, чем-то напоминающий привычный для нас праздник 8 Марта. Но японцы в отличие от россиян воспевают не красоту женщин и не их таланты будить в мужчинах зверя, а способность родить и воспитать ребенка. В этот день мамы приходят в детский сад, дети поздравляют их и дарят им гвоздики. Гвоздики в этот день дарят всем матерям по всей стране.

Кроме того, у японцев существует еще и День пап. Пап в детском саду чествуют по тому же сценарию, что и мам (кроме вручения гвоздик). Таким образом соблюдается некое родительское равноправие, а главное — отмечается роль отца в воспитании ребенка.

Забавные праздники, сродни нашей Масленице, в Японии отмечают 4 февраля — в канун весны. Дети вместе с педагогами делают маски чудовищ и вешают их на стены. Эти чудовища — воплощения зла — должны быть изгнаны. В решающий момент праздника являются «настоящие» ожившие чудовища — воспитатели в костюмах. Дети бросают в них бобы и кричат: «Чудовища, уходите! Пусть приходит счастье!» Бобы разбрасывают по всему детскому саду: они обладают магическим свойством изгонять злую силу.

Несмотря на приверженность японцев традициям, у них отсутствует понятие детского коллектива в нашем понимании.

Состав групп в детском саду не постоянный. Каждый год группы формируются заново. Та же ситуация в начальной школе: здесь состав классов перетасовывается каждые два года, а учитель меняется каждый год.

Постоянная смена детского состава связана с попыткой предоставить малышам как можно более широкие возможности для социализации. Если у ребенка не сложились отношения в данной конкретной группе, не исключена возможность, что он приобретет себе приятелей среди других детей.

Воспитателей меняют для того, чтобы дети не привыкали к ним слишком сильно. Сильные привязанности, считают японцы (вслед за американцами), рождают слишком сильную зависимость детей от своих наставников, а последних обременяют слишком серьезной ответственностью за судьбу детей. Если же педагог по каким-то причинам невзлюбил ребенка, эта ситуация тоже не будет очень тяжелой. Возможно, с другим воспитателем у ребенка сложатся дружеские отношения и он не будет думать, что все взрослые его не любят.

Чтобы стать воспитателем детского сада в Японии, нужно отучиться два года в институте или в университете. Это совсем не то что, скажем, временная работа няней в Челябинске или должность учителя в частной, к примеру, американской школе. Тут подход несколько иной и, как все в Японии, неординарный. Квалификация присваивается по результатам письменного тестирования. С помощью тестов проверяются информированность и память. А вот отношение к детям и способность с ними работать таким способом проверить невозможно. Поэтому в японских детских садах работает много людей, которые не любят детей. Впрочем, нельзя сказать, что это чисто японский недочет. Такое есть и у нас. И везде.

© Марина Аромштам со слов японской журналистки Фусаэ Хурагужи

Система воспитания в Японии

06.12.2011

В последние годы развитые страны сталкиваются с постоянно усложняющимися задачами, которые требуют новых подходов в обучении и воспитании.

С одной стороны, современное производство и управление всюду в мире требуют специалистов, способных обрабатывать большие объемы информации, принимать решения с учетом множества факторов и т.д. С другой стороны, интенсификация и усложнение труда повышают в цене те национальные особенности образования (воспитания), которые столетиями складывались в разных странах безотносительно к тому, что когда-то они вдруг могут оказаться востребованными современным обществом.

Япония в этом отношении являет собой очень яркий пример. В период Токугава в течение двух с половиной веков страна была практически изопирована от внешнего мира. Выезд за границу или самовольные контакты с иностранцами карались смертной казнью. За это время в обществе устоялись определенные представления и традиции, многие из которых продолжают действовать по сегодняшний день. Это в полной мере относится к процессу обучения и воспитания. После поражения Японии во второй мировой войне японское образование было определено американскими специалистами как непригодное к дальнейшему использованию и было коренным образом реформировано. Однако многое осталось неизменным. И эта оставшаяся часть, по общему признанию, сыграла важную роль в тех экономических чудесах, которые Япония продемонстрировала изумленному миру во второй половине XX века. «Как нужно учить и воспитывать ребенка, чтобы он работал так, как работают японцы?» — задаются сегодня вопросом во всем мире.

Многолетний опыт преподавания в японских университетах позволяет мне утверждать, что японские подходы к воспитанию принципиально отличаются от западных. Они имеют огромные, ничем не компенсируемые в других культурах преимущества, и столь же глубокие, органически присущие системе и не исправляемые в одночасье, недостатки. Именно эти, формировавшиеся веками, преимущества оказались востребованными и сыграли решающую роль в том, что разбитая наголову и не имеющая собственных природных ресурсов страна в кратчайшие сроки отстроила вторую в мире экономику и обеспечила своим гражданам высокий уровень жизни. А недостатки стали главной мишенью критики, когда выяснилось, что подготовленные в японской системе кадры не способны самостоятельно решать те задачи, которые еще не приходилось решать никому в мире. А именно это требуется от страны, вышедшей по многим показателям на лидирующие позиции.

Японская школа

Итак, что же это за система, которая позволяет догнать кого угодно, но не позволяет выйти вперед? О японском воспитании как явлении специфическом и в высшей степени экзотичном написаны горы книг. Поэтому попробую лишь дополнить знания читателя личными наблюдениями из японской педагогической практики. Японская система воспитания представляет собой целый комплекс главных и второстепенных принципов, правил и методов. Они начали разрабатываться еще в XVII веке основоположниками японской педагогики Наказ Тодзю, Каибара Экикэн и другими учеными. Ее главное положение: ребенок — это существо в психологическом отношении принципиально отличное от взрослого, поэтому с ним надо вести себя принципиально иначе. «Нельзя из ребенка сразу сделать взрослого, каждому возрасту должны предъявляться свои требования, ограничения в поведении должны вводиться постепенно», — говорили эти ученые. Регулярные сообщения журналистов о том. что японские дети вообще не ппачут, а мамы спокойно разрешают им сидеть в лужах, свидетельствуют: нынешние родители и дети добросовестно выполняют заветы классиков.

Полномасштабная и целенаправленная работа по подготовке настоящих членов японского общества начинается с первого класса школы. В первые дни дети в школе практически не учатся, Они приходят в нее с мамами на час-другой, как на экскурсию. В школе им показывают, что такое парта, как за нее садиться и как удобно ставить портфель. Особое внимание этикету: как здороваться, как прощаться, как слушать учителя, как задавать вопрос, как отвечать. С этого начинается приучение к важнейшей части взрослой жизни, соблюдению формальных норм поведения. Многочисленные этикетные требования сопровождают японца в течение всей его жизни, поэтому их усвоение начинается с раннего детства. На двери учительской комнаты мое внимание привлек листок бумаги, на котором было написано:

Для учеников, входящих в учительскую

Инструкция

- Аккуратно постучать в дверь два или три раза.

- Получив разрешение учителя, войти, извиниться.

- Коротко изложить суть дела.

- Закончив разговор, извиниться.

- Выйти, аккуратно прикрыв за собой дверь.

Привычка неукоснительно соблюдать установленные правила, одна из главных целей школьного воспитания. В любой деятельности, даже творческой, всегда заранее определяются нормы допустимости, которых следует придерживаться. Так, если ученики средней школы решили снять на кинокамеру видеофильм о своей школе, то заранее будет определена его продолжительность, основные объекты съемки, распределены функции между участниками и т.п. Решение математической задачи оригинальным способом удостоится сдержанной похвалы учителя, но будет непременно сопровождено замечанием о том, что она была решена, хотя и быстро, но не надлежащим способом. А это — недостаток. Точность и аккуратность действий, следование установленным правилам ценятся выше импровизации, даже самой талантливой. Если школьная команда по бейсболу выезжает на игру в другой район, то заранее составляется детальный дневной план от подъема до отбоя с указанием времени в пути. Свободного времени, когда члены группы предоставлены самим себе, обычно не бывает Одна из обязанностей школьного санитарного комитета — регулярные проверки учеников на наличие трех необходимых вещей: пакетик бумажных салфеток, носовой платок (безопасность на случай пожара) и постриженные ногти. Конечная цель добиться того, чтобы все ученики всегда соответствовали этим требованиям. Принадлежность к группе и признание со стороны группы — важнейшее условие жизни в Японии. Поэтому одна из задач воспитания — выработка умения подчинять свои действия и желания ее интересам. Первое, что делает учитель, когда дети освоились в школе, — делит класс на группы по пять-шесть человек. Причем в одну группу обязательно объединяются ученики с разными способностями, характерами и задатками. В ней есть лидер, второй и третий номера и пара-тройка аутсайдеров. Разумеется, эти роли определяет сам учитель, и ни при каких условиях не афиширует их, понимая, что они будут и должны меняться. Хорошим педагогом считается учитель, который сумеет добиться слаженной работы всей группы в выполнении поставленной задачи. Любые конфликты в группе должны быть исключены — это главное правило. Японские школьные группы очень напоминают октябрятские «звездочки» или пионерские «звенья» в советской школе. Но с одной существенной разницей: японцы сумели добиться настоящей действенности такой организации.

Каждый класс, как и вся школа, состоит из большого числа групп или комитетов. В комитеты записываются добровольно, выбирая занятие по душе. Есть комитет, отвечающий за кормление животных в живом уголке, комитет по радиотрансляции, санитарно-гигиенический, библиотечный, комитет по меню и т,д.

Принадлежность к группе подчеркивается в школе разными способами. В основной (7-9-й классы) и старшей средней школе (10-12-й) ученики обязаны носить униформу. С первого по шестой класс школьники могут одеваться свободно, но элементы групповой принадлежности все же присутствуют Так, всем первоклассникам выдаются видные издалека ярко-желтые кепочки (для безопасного перехода улицы). Начиная со второго класса, они получают уже два стандартных головных убора разного цвета: один на лето, другой на зиму, а родителям школа в письменной форме сообщает, когда их надо менять. Во время школьных соревнований по бегу все участники делятся на две команды. Время нескольких лучших представителей (трех или пяти) идет в общей зачет, по которому и определяется победившая сторона. Чемпионов школы и призеров в личном зачете не бывает.

Поскольку взрослый человек по меркам японской педагогики является существом иного порядка, чем ребенок, то учитель ни в коем случае не имеет права быть авторитарным в нашем понимании. Поэтому, успокаивая после перемены расшумевшийся класс, он скорее всего не станет устрашающим голосом требовать тишины, а скажет, что ученики не дают возможности работать соседнему классу, И это будет проявлением все того же метода — приучить ребенка подчиняться не одному конкретному человеку, хотя бы и авторитетному учителю, а группе, пусть даже таких же учеников, как он сам. Нормы японского группового поведения, особенно в детских коллективах, все еще недостаточно известны за рубежом, Они диктуют поступки и распределение ролей, совершенно непонятные для непосвященных иностранцев, В качестве примера можно привести чисто японскую модель поведения группового лидера, Известно, что в любом детском коллективе лидера обычно отличают физическая сила и пренебрежение опасностью, смелость. Лидер японской группы в дополнение к этим качествам должен быть еще и ответственным организатором, защищать своих подопечных и заботиться о них. Иногда забота может принимать чуть ли не отеческий характер и граничить с обслуживанием. Если у кого-то из «опекаемых» обнаруживается, например, пропажа чего-то ценного, лидер обычно первым бросается на поиски. Правда, это вовсе не мешает ему в остальное время демонстрировать свое превосходство над тем же опекаемым в любой форме, в том числе и с применением насилия. Впрочем, опека старшего члена группы над младшими вполне вписывается в традиционный для Японии патерналистский образ мудрого конфуцианского правителя.

В начальной школе дети учатся шесть лет, и все это время им практически не ставят оценок, Вернее, ставят, но чисто формально — только для того, чтобы было основание для перевода в следующий класс. Главное же условие для перевода — не уровень знаний школьника, а его возраст Нерушимый принцип японского образования: все дети, достигшие шестилетнего возраста, должны поступить в начальную школу и через шесть лет ее закончить. Все виды экстерната или ускоренное прохождение обучения для способных детей, равно и как и оставление на второй год, не признаются в принципе. В начальных школах не допускается формирования классов из более сильных или более слабых учеников, негативно относятся в Японии и к ранней специализации: только в частных начальных школах, которые можно пересчитать по пальцам, есть классы с углубленным изучением математики и английского языка. Всеобщая унификация — важнейшая отличительная черта обязательного девятилетнего образования, которым охвачено практически 100% детей. Этот сегмент образовательной системы полностью контролируется государством — в общественных школах учится 97% всех школьников. Без особой боязни ошибиться можно утверждать, что в любой части страны в одно и то же время ученики одного возраста изучают один и тот же материал, преподаваемый одинаковыми методами Школьные здания, классы, спортивные залы, вспомогательные помещения — все построено по типовым проектам и одинаково оборудовано. Ученик, переехавший из столичной начальной школы в небольшой провинциальный городок, не всегда обнаружит разницу в школьном ландшафте.

По содержанию обучения японская начальная школа — самая унифицированная среди развитых стран мира. В этом отношении она уступает только южно корейской. Попутно можно заметить, что ее антиподом является французская начальная школа, в которой на повторное обучение ежегодно остается около 10% всех учеников. Только половине французских школьников удается пройти пять начальных классов, ни разу не оставшись на второй год. В конце 80-х годов в советской начальной школе на второй год оставалось около 2% учеников.

В основной средней школе осуществляется ежегодная ротация школьников — каждый год состав классов меняется. В конце года ученик в письменном виде может подать в учебную часть заявление, в котором указывает фамилии трех друзей, с которыми он хотел бы учиться вместе дальше, а также трех учеников, с которыми хотел бы расстаться. При формировании классов дирекция старается учитывать эти пожелания, но предупреждает, что это не всегда возможно, и претензии, естественно, не принимаются.

В Японии никогда не практиковалась учеба в две смены. Первый урок в разных школах начинается между 8 и 9 часами утра, последний заканчивается между 2 и 3 часами дня. После этого все ученики выходят на уборку классов, коридоров и других школьных помещений, которая производится ежедневно, пять дней в неделю. Начальная, основная средняя и старшая средняя школа всегда размещаются в разных зданиях, поэтому число учеников в одной школе не очень велико, что делает ее более управляемой.

Японское общество имеет жесткую иерархическую структуру, и дети со школьного возраста начинают адаптироваться к ней. Система старшинства пронизывает все отношения между старшими и младшими учениками и культивируется специальными мероприятиями с первого года обучения. Во многих школах будущих первоклассников знакомят с их персональными кураторами из пятых классов еще до поступления. Таким образом, при поступлении в школу у каждого первоклассника уже есть опекающий его шестиклассник. Отношения между ними должны строиться по конфуцианскому принципу «почтение — покровительство». Особенно строго соблюдаются внешние, формальные признаки иерархии. Мальчики одного возраста могут называть друг друга по имени, фамилии или даже кличке, но в присутствии учителя — только по фамилии, с добавлением упрощенно-вежливого суффикса кун. А к любому ученику, который старше, хотя бы на год, следует обращаться только по фамилии с добавлением вежливого суффикса сан. И никто не смеет нарушать это правило, даже самые сильные и авторитетные лидеры классов. Во многих школах практикуется назначение сроком на один год классных старост Это — официальные лидеры. Если учитель задерживается к началу урока, они должны занять класс чем-либо полезным и следить за порядком, во время обсуждений выполняют роль координаторов, а обо всех нарушениях или случаях неподчинения обязаны докладывать учителю.

Учитель занимает верхнюю ступеньку в школьной иерархии, уважение к нему также прямо связано с возрастом даже по названию: почтительное обращение сэнсэй означает «родившийся раньше». Его роль гораздо выше, чем в европейской или американской школе, которая видит свою главную цель в обучении предметным знаниям. По японским представлениям, учитель несет большую ответственность за воспитанника, чем его собственная мать. Последняя играет вспомогательную роль в школьном воспитательном процессе, которая сводится чаще всего к подготовке и обслуживанию общих мероприятий с участием ее ребенка. При школах в обязательном порядке создаются совместные родительско-учительские комитеты, в которых семью представляют почти исключительно женщины. Участие в комитетах добровольное, и для поощрения родительниц школа организует различные мероприятия, например, курсы оздоровительной гимнастики в школьном спортзале под руководством учителя физкультуры. В свою очередь, члены комитета по очереди присматривают за детьми по субботам, когда в школе нет уроков, а детям хочется поиграть вместе. По японским представлениям, самостоятельные игры детей на улице — явление нежелательное, поэтому школа охотно предоставляет им школьные площади и сооружения, но под контролем одной или нескольких мам из родительского комитета. Потому что взрослые должны непрерывно и целенаправленно контролировать воспитательный процесс. Родители не имеют права выбирать школу для своего ребенка, и если нет каких-либо особых обстоятельств, обязаны отдавать его в ближайшую к дому. Как уже говорилось, все школы предельно унифицированы, и каждая выполняет в своем районе роль организационно-методического центра, куда поступает вся текущая оперативная информация. Если кто-то из взрослых увидит на улице что-либо, выходящее за рамки повседневной рутины и имеющее отношение к детям, он первым делом сообщает об этом в школу. Если в воскресенье в школе был запланирован однодневный поход, то в 6 часов утра над школьным зданием поднимается белый флаг, означающий сбор, или красный — отмену похода по погодным условиям. Семьи учеников нередко получают из школы письменные уведомления о том, что такой-то перекресток в последнее время стал более опасным, на таком-то участке дороги резко возросло движение и т.д. Перед началом летних каникул школа рассылает родителям памятки, в которых говорится об опасностях летнего купания, перегрева на солнце и т.д. И в период каникул школа продолжает воспитывать учеников, предупреждая, например, о том, что собираться для совместных игр раньше 10 часов утра не следует. Кроме того, на летнее время им выдается длинный список заданий, которые нужно выполнить к началу следующего учебного года (сбор гербариев, сводки погодных наблюдений, чтение обязательной школьной литературы и т.д.).

Японская школа работает 240 дней в году — это больше, чем в США, Великобритании или Франции. С учетом того, что большинство учеников почти ежедневно остается в школе после уроков для занятий в кружках, ее роль в воспитании чрезвычайно велика. Школа несет главную ответственность за воспитание и безопасность учеников, причем не только в учебное время, поэтому ей предоставлены большие полномочия. Дирекция сама определяет наиболее безопасный маршрут и вид транспорта для поездок в школу. В большинстве городских школ ученикам запрещается приезжать на велосипедах, очень распространенных е Японии. Главная причина: узкие дороги и интенсивное движение в утренние часы пик делают поездку опасной. В сельской местности велосипеды разрешены, но и здесь большинство школ требует, чтобы ученики надевали защитные шлемы, которыми пользуются мотоциклисты.

Правил, регламентации и запретов японским школьникам хватает. Девочкам запрещается пользоваться косметикой и украшениями, оговорены даже типы разрешенных заколок для волос. Родителей предупреждают о том, что дети не должны приносить в школу оригинальных, особо модных или дорогих предметов — нельзя выделяться и создавать соблазны для воровства. До окончания девятого класса ученикам по дороге в школу и домой запрещено без сопровождения взрослых заходить в дежурные круглосуточные магазины, не говоря уже о том, чтобы делать в них покупки. Школьники одеты в стандартную униформу, которая известна всем в округе, поэтому нарушение обычно не остается незамеченным. Продавцы в магазинах (чаще всего, это подрабатывающие студенты) официально извещены о правилах торговли, которые повсеместно соблюдаются. По разным каналам в школу поступает информация о нарушениях, допущенных ее учениками. Верные себе японцы и здесь идут по пути группового воспитания. Во время большого обеденного перерыва по местной транспяции на всю школу объявляется о том, что ученики такого-то класса были неоднократно замечены в близлежащих магазинах. При этом фамилии нарушителей никогда не называются. Наказания самые разные. Например, весь класс на определенное время (неделя, две, месяц) может быть лишен права пользоваться спортзапом во время большого обеденного перерыва. Если и этот запрет нарушается, следует более строгое наказание. Решения о наказаниях принимаются школьным советом, и контроль за их исполнением осуществляют сами ученики.

Унификация японской школы проявляется в самых разнообразных формах. Начиная от школьной униформы и кончая набором продуктов и порядком их распопожения в коробке для школьного завтрака, который ученики приносят из дома. Самый свободный элемент униформы — носки. Требования определяют только их оттенок («светлый тон»). И хотя цвет нижнего белья никак не регламентируется, привыкшие к одинаковости во всем школьники сразу отметят в раздевалке товарища, у которого майка, например, не белого, как у всех цвета, а другого. Как правило, он тут же становится объектом насмешек и если не «исправляется» сразу же, то подвергает себя угрозе стать жертвой идзимэ — группового остракизма. В Японии для школьника нет более страшной беды. Общеизвестно, что жертвы идзимэ часто кончают жизнь самоубийством, будучи не в силах выдержать психологического прессинга, Это явление распространено в основной средней школе, реже — в старшей средней. Обычно объектами издевательств и унижений становятся ученики, по каким-либо причинам не вписывающиеся в отношения внутри группы или не соответствующие стандартным требованиям. Нередко ими становятся дети, прожившие с родителями несколько лет за границей и не успевшие усвоить нормы поведения, которые начинают культивироваться уже в детском саду.

Боязнь в чем-то выделиться, не уложиться в стандарт сама по себе становится мощным психологическим стимулом и регулятором группового поведения. В японских школах в рамках программы «здоровье» тщательно отмечаются все параметры физического развития и состояния учеников. Обычно на каждого школьника заводятся две карточки. В одну ежегодно заносятся данные о его росте, весе и т.д., а в другую — результаты регулярных медосмотров в течение учебного года. Данные по росту и весу обсчитываются по специальной формуле и группируются по пяти категориям — «избыточная поп нота» «полнота», «норма», «худоба», «чрезвычайная худоба». Многие ученики внимательно относятся к результатам медосмотра и при первых тревожных признаках начинают больше следить за своим питанием. Причина заключается не в уговорах родителей, а в угрозе все того же идзимэ со стороны сверстников.

Японский университет

Ко времени поступления в вуз учащиеся в полном объеме усваивают программу группового поведения и групповой ответственности. Это приводит к интересным резупьтатам. В университетской аудитории абсолютно отсутствует то, что у российских преподавателей принято называть «духом» учебной группы. Студенты выбирают предмет для изучения индивидуально, исходя исключительно из собственных интересов и представлений. Собравшиеся в одной аудитории чаще всего вообще не знают друг друга. Более того, на занятии рядом могут сидеть студенты второго и четвертого курса, часто с разных факультетов. Общий уровень знаний, подготовка по данному предмету и многое другое, все совершенно разное. В российской аудитории требуется некоторое время на установление минимально необходимого для совместной работы эмоционального контакта, а в японской аудитории контакт не нужен вообще, все выполняется по команде преподавателя, в соответствии с требованиями дисциплины.

Японские студенты практически не списывают и не подглядывают ответы друг у друга. Даже слов, обозначающих такие действия, в языке нет — существует одно общее выражение «нечестные действия» (фусэй кои). Причем к «нечестным действиям» относится не только списывание, но и взятый в руку карандаш после того, как в аудитории прозвучало объявление «экзамен окончен, всем положить карандаши». Никаких экзаменационных вариантов японские преподаватели не готовят, все студенты получают одни и те же вопросы. Честность на экзаменах — частный случай более общего правила, которое также прививается со школьных лет и обычно соблюдается: можно что-то недоговаривать или вообще отказаться отвечать, но обманывать напрямую нельзя. Поэтому на вопрос о причине опоздания японский студент ничего не придумывает, а совершенно спокойно отвечает преподавателю, что проспал. Считается, что за ошибку или слабость можно извиниться и получить прощение, но к преднамеренному обману это не относится.

Законы японской групповой психологии делают неэффективным ряд приемов, которыми пользуются преподаватели в российских вузах. Например, эти законы запрещают любую, даже самую незначительную, публичную демонстрацию не только собственных знаний или навыков, но даже индивидуальных пристрастий. Поэтому преподаватель не может рассчитывать ни на какую ответную реакцию, кроме общего молчания, если задает японским студентам вопросы наподобие «Кто выпопнил задание?», «Кто может это перевести?», «Кто готов сегодня отвечать?» и т.п. Любая реакция кого-либо из студентов на эти вопросы подразумевает его выделение из группы, а это не приветствуется. Публично демонстрировать можно только свое незнание или иную уместную слабость. Поэтому при вопросах противоположной направленности — например, «Кто не закончил упражнение?», «Кому надо еще подумать над ответом?» в аудитории обычно поднимается лес рук.

К полноте и понятности объяснений преподавателя в университетской аудитории особых требований не предъявляется. Если преподаватель ведет занятие методически грамотно, это хорошо, если не очень грамотно — ничего страшного. Считается, что все непонятое или необъясненное должно быть многократно перекрыто индивидуальными усилиями идущих по тернистому пути науки. Гораздо более жесткие требования предъявляются к модели поведения преподавателя вообще, особенно вне аудитории. Неформальное общение профессоров со студентами за пределами университета (в том числе и совместные ужины, банкеты со спиртными напитками и т.п.) всячески приветствуется и поощряется. Ситуация, когда подвыпивший преподаватель не очень связно разглагольствует перед студентами, вполне обычна и ни у кого не вызывает ни удивления, ни порицания. Следует заметить, что японские студенты в таких ситуациях держатся непринужденно и весьма корректно. Иностранцу бывает непросто попасть в нужный тон такого общения — здесь есть свои неписаные законы, которые строго соблюдаются.

За последние полстолетия японская система образования добилась общепризнанных успехов. Однако это вовсе не значит, что в ней не осталось проблем. Более того, со стороны и зарубежных, и японских специалистов растет критика и обеспокоенность, особенно в части касающейся высшего образования. Особую озабоченность вызывает недостаточная мотивация и интенсивность учебы, ее общая ориентированность на следование прецеденту и отставание в формировании у студентов способности к поискам новых решений. Причины этого кроются в специфике самого японского общества. Дело в том, что японские фирмы и учреждения при найме выпускника на работу по давней традиции отдают предпочтение не его индивидуальным достоинствам, а репутации того университета, которой он закончил. Это хорошо иллюстрируют результаты исследования, проведенного в 1982 году. Оно показало, что 60% всех успешно сдавших экзамены на высокие должности в государственном аппарате, были выходцами из двух бывших императорских университетов в Токио и Киото. Начиная с 1877 года, когда был открыт первый, Токийский императорский университет, и до окончания второй мировой войны статус императорского получили всего семь университетов в Японии и два за рубежом. Они считались элитными и всегда имели монополию на приоритетное распределение своих выпускников.

Если в Европе и США для успешной служебной карьеры необходимо хорошо сдать выпускные экзамены в университете, то в Японии для этого надо сдать вступительные экзамены в университет с хорошей репутацией. С этим тесно связано широко распространенное убеждение, что японский студент в вузе имеет право как следует отдохнуть после напряженной подготовки к вступительным экзаменам и набраться сил перед началом трудовой деятельности. Ведь фирма, в который он получит место, в любом случае начнет свое собственное образование новичка, И вот тут-то ему придется учиться, не считаясь ни со временем, ни с усталостью. Осознание этого факта формирует соответствующие умонастроения у японских студентов и оказывает доминирующее впи-яние на все их поведение и отношение к учебе в течение четырех лет Они с энтузиазмом учатся играть на трубе, осваивают азы большого тенниса, а в свободное от клубов время активно подрабатывают на карманные расходы или зарубежную поездку. Задавать домашнее задание в японском университете не принято. Преподаватель, требующей самостоятельной подготовки к занятию — большая редкость. А студенческий ответ «извините, я забыл сделать задание» — самый распространенный.

Причина такого отношения к учебе заключается не только в том, что «в 18 лет студент должен поступить в вуз, а в 22 — закончить», но и в том, что в Японии с давних времен с большим пиететом относились к обучению в ходе практической деятельности. Оно считалось более важным и плодотворным, чем овладение чисто теоретическими знаниями. В результате сложилась двухступенчатая система высшего образования: четыре года теоретического обучения в вузе и от двух месяцев до двух лет практической учебы на рабочем месте, по специально разработанному графику и под контролем опытных кадровиков.

Американский специалист Эзра Вогель, много лет изучавший японское высшее образование, так суммирует его проблемы: «Важнейшая функция японских университетов — это сертификация студентов. Однако усилия преподавательского корпуса по совершенствованию технологии обучения и степень внимания к студентам недостаточны, усилия самих студентов в учебе не идут ни в какое сравнение с подготовкой к вступительным экзаменам. Уровень аналитической работы в аудитории невысок, посещаемость занятий низкая. Финансовые затраты в университетах в пересчете на одного студента незначительны… В своих работах японские студенты чаще всего следуют установленным образцам и нормам, не стремясь к формированию собственного подхода к проблеме». Еще жестче звучит критика Эдвина Рэйшауэра (1910-1990), одного из крупнейших японистов США, много лет работавшего послом в Японии. Он пишет: «Пустое времяпрепровождение в течение четырех лет в вузе, при плохом обучении и совершенно недостаточных усилиях студентов — это невероятная потеря времени для нации, столь преданной идее эффективности во всем». Руководители японского образования, конечно, знают о проблемах высшей школы. Одна из надежд на улучшение связывается с демографической ситуацией в стране, В течение последних восьми лет доля возрастной категории восемнадцатилетних в демографической структуре населения неуклонно падает, и в 2009 году количество абитуриентов в стране сраеняется с числом мест на первых курсах всех университетов. Другими словами, уже через несколько лет каждому выпускнику старшей средней школы найдется место в университете без экзаменов, Ожидается, что это не только до предела обострит уже начавшуюся конкуренцию между вузами за хорошо подготовленных абитуриентов, но и еще больше продвинет японское высшее образование на пути превращения его во всеобщее. Пока в Японии не выдвинуто конструктивных идей, как повысить уровень высшего образования и при этом сохранить его массовый характер.

В течение всей своей истории японцы охотно учились у иностранцев, но никогда не выступали в роли учителей, даже если в чем-то добивались успехов. Систему японского образования также отличала эмиграционная, а не иммиграционная направленность. В 1984 году в японских вузах числилось 10 700 иностранных студентов, или 0,5% всего студенческого контингента Японии. В то же время в США число студентов-иностранцев составляло 339 000 человек или 3% (при самом большом в мире студенческом корпусе), а в европейских странах этот показатель варьировал от 5% до 10%. Только в Соединенных Штатах Америки училось 13 000 японских студентов — на 2 000 больше, чем всех иностранцев в Японии вместе взятых. Среди причин такого положения — не только специфика японского образования, но и объективная трудность японского языка, на котором ведется обучение, и возможности применения которого в мире не так велики по сравнению с английским. Следует отметить также, что среди всех студентов-иностранцев в Японии 80% занимают выходцы из стран Азии, на которую ориентирован значительный сектор японской экономики, Японское правительство в последние 20 лет прикладывает большие усилия для изменения ситуации. В 80-х годах оно утвердило амбициозную программу — довести число иностранных учащихся до 100 000 человек, и выделило на это огромные средства. В 1992 году в Японию на учебу приехало уже более 48 000 иностранцев. Однако зарубежному обучению в том же году отдали предпочтение около 120 000 японских студентов. Разрыв в цифрах между студенческим «экспортом» и «импортом» в процентном отношении несколько сократился, но общая тенденция сохраняется.

Какие японские студенты в первую очередь уезжают учиться за границу? Их условно можно разделить на две категории. Первые — это те, кто в принципе не хочет получать японское высшее образование по разным причинам. Вторые — это те, кто рассчитывает получить преимущество за счет нестандартного образовательного послужного списка. Его отличие от списка большинства, с одной стороны, сужает сферу приложения сил специалиста в Японии, а с другой, значительно уменьшает конкуренцию на рынке труда. При этом следует иметь в виду, что в японском общественном сознании, которое в полной мере разделяется и работодателями, жизнь за границей для японца рассматривается как испытание, а не как благо. И при продвижении по служебной лестнице такой опыт получает соответствующую положительную оценку. Насколько мне известно, абсолютное большинство японских стажеров в России принадлежат именно к этой, второй категории.

Подводя итоги, следует отметить, что большинство этнокультурных и психологических особенностей японского обучения и воспитания своими корнями уходит в психологию японской крестьянской общины, основным занятием которой было рисосеяние, требующее максимальной кооперации ее членов. Для основной части японцев, мало знакомых с опасностями и непредсказуемостью охоты, уживчивость и трудолюбие были важнее личной силы, ловкости и храбрости, Эти качества получили признание в эпоху доминирования воинского сословия, но и тогда на простолюдинов (то есть на подавляющую часть населения) они не распространялись. Формировавшийся веками кодекс группового поведения в общине в первую очередь был призван обеспечить ее коллективное выживание. И хотя со временем он в чем-то менялся, его основные черты остаются доминирующими в Японии и сегодня.

Особенности воспитания детей в японских традициях

метки: Ребенок, Воспитание, Японец, Маленькая, Мировоззрение, Разрешать, Правило, ДелатьНовосибирская область

ГАОУ СПО НСО «Новосибирский областной колледж культуры и искусств»

«Особенности воспитания детей в японских традициях»

реферат

Специальность 71 302

Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество

Выполнил:

студент гр. 37

Багина Ксения Александровна

Руководитель:

Виниченко Ольга Григорьевна

Новосибирск, 2011

Содержание

| 3 стр. 12 стр. 15 стр. |

Японское воспитание

Японская мама приходит в парикмахерскую с маленьким сынишкой. Сначала карапуз терпеливо ждет, пока она закончит все процедуры, а потом, не выдержав скучного ожидания, начинает открывать баночки с кремами и рисовать на зеркале замысловатые узоры. Все смотрят на него с улыбкой, и никто не делает замечания: маленькому ребенку можно все.

Татьяна Тимофеева

Всему свое время

Период «вседозволенности» у малыша продолжается всего до 5 лет. До этого возраста японцы обращаются с ребенком, «как с королем», с 5 до 15 лет — «как с рабом», а после 15 — «как с равным». Считается, что пятнадцатилетний подросток — это уже взрослый человек, который четко знает свои обязанности и безукоризненно подчиняется правилам. В этом заключается парадокс японского воспитания: из ребенка, которому в детстве разрешали все, вырастает дисциплинированный и законопослушный гражданин. Однако торопиться с перенесением японских методов воспитания в российскую действительность не стоит. Было бы неправильно рассматривать их в отрыве от мировоззрения и образа жизни японцев. Да, маленьким детям в этой стране разрешают все, но в 5−6 лет ребенок попадает в очень жесткую систему правил и ограничений, которые четко предписывают, как надо поступать в той или иной ситуации. Не подчиняться им невозможно, поскольку так делают все, и поступить по-другому — означает «потерять лицо», оказаться вне группы. «Всему свое место» — один из основных принципов японского мировоззрения. И дети усваивают его с самого раннего возраста.

Традиции и современность

Традиционная японская семья — это мать, отец и двое детей. Раньше семейные роли были четко дифференцированы: муж — добытчик, жена — хранительница очага. Мужчина считался главой семьи, и все домашние должны были беспрекословно ему подчиняться. Но времена меняются. В последнее время сказывается влияние западной культуры, и японские женщины все больше пытаются совмещать работу и семейные обязанности. Однако до равноправия с мужчинами им еще далеко. Их основным занятием по-прежнему остается дом и воспитание детей, а жизнь мужчины поглощена фирмой, в которой он работает. Такое разделение ролей находит отражение даже в этимологии. Широкоупотребительным словом по отношении к жене является существительное канай, которое буквально переводится «внутри дома». А к мужчине принято обращаться сюдзин — «главный человек», «хозяин». Субординация прослеживается и в отношениях к детям. В японском языке нет слов «брат» и «сестра». Вместо них говорят ани («стрший брат») и отоото («младший брат»), анэ («старшая сестра») и имоото («младшая сестра»).

Поэтому идея выше- и нижестоящего никогда не покидает сознание ребенка. Старшего сына заметно выделяют среди остальных детей, он считается «наследником престола», хотя престол — это всего-навсего родительский дом. У старшего ребенка больше прав, но соответственно и больше обязанностей. Раньше браки в Японии заключались по сговору: мужа и жену выбирали родители, принимая во внимание социальное и имущественное положение. Сейчас японцы все чаще женятся по взаимной симпатии. Но родительский долг явно превалирует над эмоциональными связями. В Японии тоже бывают разводы, но их процент значительно ниже. Сказывается ориентация японцев на групповое сознание, при котором интересы группы (в данном случае семьи) ставятся выше индивидуальных. Воспитанием ребенка занимается мама. Отец тоже может принять участие, но это бывает редко. Амаэ — так называют матерей в Японии. Этому слову трудно подобрать аналог в русском языке. Оно означает чувство зависимости от матери, которое воспринимается детьми как нечто желательное. Глагол амаэру означает «воспользоваться чем-то», «быть избалованным», «искать покровительства».

Он передает суть отношений матери и ребенка. При рождении малыша акушерка отрезает кусок пуповины, высушивает его и кладет в традиционную деревянную коробочку размером чуть больше спичечного коробка. На ней позолоченными буквами выбито имя матери и дата рождения ребенка. Это символ связи мамы и младенца. В Японии редко увидишь плачущего кроху. Мать старается сделать так, чтобы у него не было для этого повода. Первый год ребенок как бы остается частью тела матери, которая целыми днями носит его привязанным за спиной, ночью кладет спать рядом с собой и дает грудь в любой момент, когда он захочет. Японская промышленность даже выпускает специальные куртки со вставкой на молнии, которая позволяет носить спереди ребенка. Когда малыш подрастет, вставка отстегивается, и куртка превращается в обычную одежду. Ребенку ничего не запрещают, от взрослых он слышит только предостережения: «опасно», «грязно», «плохо». Но если он все-таки ушибся или обжегся, мать считает виноватой себя и просит у него прощения за то, что не уберегла.

Когда дети начинают ходить, их тоже практически не оставляют без присмотра. Мамы продолжают следовать за своими карапузами буквально по пятам. Нередко они организуют детские игры, в которых сами становятся активными участницами. Папы появляются на прогулке только в выходные, когда вся семья выезжает в парк или на природу. А в плохую погоду местом проведения семейного досуга становятся крупные торговые центры, где есть игровые комнаты. Мальчики и девочки воспитываются по-разному, ведь им предстоит выполнять различные социальные роли. Одна из японских поговорок гласит: мужчина не должен заходить на кухню. В сыне видят будущую опору семьи. В один из национальных праздников — День мальчиков — в воздух поднимают изображения разноцветных карпов. Это рыба, которая может долго плыть против течения. Они символизируют путь будущего мужчины, способного преодолевать все жизненные трудности. Девочек же учат выполнять домашнюю работу: готовить, шить, стирать. Различия в воспитании сказываются и в школе. После уроков мальчики обязательно посещают различные кружки, в которых продолжают образование, а девочки могут спокойно посидеть в кафе и поболтать о нарядах.

Самое страшное — одиночество

Японцы никогда не повышают на детей голос, не читают им нотаций, не говоря уже о телесных наказаниях. Широко распространен метод, который можно назвать «угрозой отчуждения». Самым тяжелым моральным наказанием является отлучение от дома или противопоставление ребенка какой-то группе. «Если ты будешь так себя вести, все станут над тобой смеяться», — говорит мама непослушному сынишке. И для него это действительно страшно, так как японец не мылит себя вне коллектива. Японское общество — это общество групп. «Найди группу, к которой бы ты принадлежал, — проповедует японская мораль. — Будь верен ей и полагайся на нее. В одиночку ты не найдешь своего места в жизни, затеряешься в ее хитросплетениях». Вот почему одиночество переживается японцами очень тяжело, и отлучение от дома воспринимается как настоящая катастрофа. Японка никогда не пытается утвердить свою власть над детьми, так как, по ее мнению, это ведет к отчуждению. Она не спорит с волей и желанием ребенка, а выражает свое недовольство косвенно: дает понять, что ее очень огорчает его недостойное поведение. При возникновении конфликтов, японские мамы стараются не отстраниться от детей, а, наоборот, усилить с ними эмоциональный контакт. Дети же, как правило, настолько боготворят своих матерей, что испытывают чувство вины и раскаяния, если доставляют им неприятности.

Отношение к раннему развитию