15-летняя звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун выглядит на все 30

Милли Бобби Браун играла миловидную девчушку в сериале «Очень странные дела». Юная, симпатичная — пожалуй, так бы ее описал любой, кто смотрел хоть один эпизод проекта. Но узнать 15-летнюю девочку на ковровой дорожке церемонии вручения Премии Гильдии актеров сложно даже самым преданным фанатам сериала. Почему? Смотрите сами.

Многие помнят Милли именно такой — худенькой и стриженой под мальчишку

Многие помнят Милли именно такой — худенькой и стриженой под мальчишкуВ первых эпизодах сериала «Очень странные дела» девочка выглядела как обычный ребенок. Затем она немного изменилась, но все равно было понятно: это школьница.

У маленькой актрисы очень взрослый взгляд

У маленькой актрисы очень взрослый взгляд

Даже когда у Милли отросли волосы, и она немного поправилась, ее повадки и манеры выдавали подростка. Так Браун выглядела в 2018 году. Фото GLOBAL LOOK press

Даже когда у Милли отросли волосы, и она немного поправилась, ее повадки и манеры выдавали подростка. Так Браун выглядела в 2018 году. Фото GLOBAL LOOK pressВскоре внешний вид юной актрисы изменился: девочка превратилась в девушку и стала всячески это подчеркивать.

Впрочем, это неудивительно: многие девчонки в ее возрасте стараются выглядеть старше, чем есть. Но образ Браун на церемонии вручения Премии Гильдии актеров побил все рекорды: Милли просто никто не узнал.

Узнать в этой даме 15-летнюю девчонку очень сложно . Фото GLOBAL LOOK press

Узнать в этой даме 15-летнюю девчонку очень сложно . Фото GLOBAL LOOK press«Раньше Милли Бобби Браун выглядела как ребенок, который любит кушать вафли, а теперь как многодетная мать с ипотекой», пишут пользователи соцсетей. И правда, на этой фотографии актрисе сложно дать меньше 30 лет. Впрочем, и на других тоже.

Возможно, Милли сама стремится выглядеть старше своего возраста . Фото GLOBAL LOOK press

Возможно, Милли сама стремится выглядеть старше своего возраста . Фото GLOBAL LOOK press  Другие актеры сериала «Очень странные дела» выглядели на мероприятии заметно моложе своей коллеги по цеху . Фото GLOBAL LOOK press

Другие актеры сериала «Очень странные дела» выглядели на мероприятии заметно моложе своей коллеги по цеху . Фото GLOBAL LOOK pressПользователи попытались понять: что именно так состарило актрису? Скорее всего, все вместе: консервативная прическа, плотный мейк-ап, и наряд с глубоким декольте, который больше подходит зрелой женщине, чем девочке-подростку… Что ж, посмотрим как отреагирует Милли на комментарии поклонников — может быть, в следующий раз она выйдет в свет в более молодежном образе?

В Омске 15-летняя отличница с любовником зверски убила мать, мешавшую им встречаться

15-летняя Люда Романова (имена и фамилии участников этой истории изменены) до недавнего времени была почти круглой отличницей. Кроме того, девочка занималась в театральной студии. В августе туда пришел в гости к одному из участников его приятель — на тот момент 17-летний Алексей Ванин. Люда влюбилась в молодого человека практически с первого взгляда, они начали встречаться. А вскоре девятиклассница познакомила его с единственным своим близким человеком — мамой.

43-летняя Елена Романова воспитывала дочку одна и души в ней не чаяла. Так что сначала порадовалась ее счастью. Но вскоре Люду как подменили. А вскоре Елене Васильевне позвонили из школы. Педагоги не на шутку беспокоились: одна из лучших учениц престижного лицея практически перестала появляться на занятиях. Зайдя в электронный дневник дочери мать ужаснулась — плохие оценки были практически по всем предметам.

Естественно, женщина, которая тянула ребенка одна и вкладывала все силы, чтобы девочка получила нормальное образование, стала возражать против нового воздыхателя Люды. Но того это не слишком смущало, несмотря на запреты, все равно продолжил встречаться с девочкой. Парень нигде не работает и кое-как учится в колледже на программиста.

«Комсомолка» связалась с директором этого учебного заведения, и открылись еще интересные подробности. особых нареканий по поведению к парню у преподавателей не было. однако выяснилось, что он числился как опекаемый — Алексею только 23 декабря исполнилось 18 лет. Оказалось, что оба его родителя были наркоманами. С ними он прожил до 7 лет, потом его забрала бабушка. Но она умерла в прошлом году и Леша нашел новую шею, на которую можно бы было пересесть, чтобы продолжить свое беззаботное существование. Леша практически поселился в их малосемейке в городке Нефтяников. Елене Васильевне пришлось кормить и еще одного великовозрастного ребенка. В мирной до этого семье начались бесконечные конфликты.

В тот страшный вечер 30 декабря Елена Романова, которая работает продавцом, должна была уйти в ночную смену. Она решила сделать сюрприз своему единственному ребенку и уговорила коллегу подмениться. Но, как выяснилось, Люда в ту ночь ее совсем не ждала. Когда женщина открыла дверь квартиры увидела дочку, мирно спавшую в объятьях того же самого ненавистного Елене Васильевне парня. Мать устроила скандал. Проснувшаяся парочка вышла в коридор, завязалась потасовка. Потом Алексей пошел на кухню, взял нож и ткнул им в маму своей девушки. Женщина упала, а «Ромео», продолжил ее добивать. Присоединилась дочка, схватившая где-то молоток.

Парочка познакомилась в студии актерского мастерства.Фото: ВКонтакте

Когда Елена перестала дышать, девочка как ни в чем не бывало взяла телефон и позвонила маминой подруге.

– Крестная я маму молотком ударила, у нас тут все в крови. Вызови скорую, – сказала Люба и положила трубку.

Испуганная женщина вызвала медиков. Позже оказалось, что это сделали уже и соседи по общежитию, которые слышали ночью скандал.

Всех троих – маму, дочку и ее любовника – развезли по разным больницам. Но у парочки были лишь легкие ушибы, а женщина вскоре скончалась. Почти сразу к Любе приехала старший следователь следственного отдела по Советскому округу регионального СКР Елена Патронова. По ее словам, Романова практически не осознавала, что только что убила собственную мать. Не проявлял особых эмоций по этому поводу и парень. Любы даже не могла толком объяснить, зачем так зверски расправилась с единственным своим близким человеком. Твердила только, что очень любит Лешу. Девочку сейчас даже не могут отпустить под домашний арест, потому что больше взрослых опекунов у нее не осталось.

2 января по решению суда, парочку убийц отправили на два месяца в СИЗО.

ОФИЦИАЛЬНО

Официальный представитель СУ СК России по Омской области Лариса БОЛДИНОВА:

– Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело по факту смерти в больнице от множественных телесных повреждений 43-летней женщины, доставленной бригадой скорой помощи из дома, расположенного в Советском округе города Омска, по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство). Проводятся следственные действия, направленные на проверку показаний обвиняемых и установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Поделиться видео </>В Омске 15-летняя отличница с любовником зверски убила мать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Она пошла на меня с ножом

– я схватил ее руку»: Омич, убивший с 15-летней любовницей ее мать, рассказал свою версиюПоявилось видео допроса 18-летнего Алексея Ванина (имена и фамилии участников этой истории изменены). На записи в квартире, еще залитой кровью его несостоявшейся свекрови парень рассказывает следователям, как с ней расправился. (Подробнее…)

Загитова и Медведева — прошлый век. 15-летние школьницы поставили мир на уши

Кто такие Трусова и Щербакова?

Александра Трусова и Анна Щербакова — воспитанницы тренера Этери Тутберидзе, которая дала путёвку в большой спорт Юлии Липницкой, Евгении Медведевой и Алине Загитовой. Обеим спортсменкам — по 15 лет, и они синхронно проводят первый сезон на взрослом уровне. При этом на юниорском обе успели наделать дикого шума: Трусова бомбила Книгу рекордов Гиннесса как первая девушка, чисто исполнившая прыжок в четыре оборота на соревнованиях, а Щербакова выиграла чемпионат России в прошлом году, победив заслуженных чемпионок Алину Загитову и Евгению Медведеву и своих юных подруг Трусову и Косторную.

Сейчас Щербакова и Трусова вышли на взрослый уровень, и уровень всемирного удивления их таланту начал зашкаливать. Первая играючи разгромила всех на Гран-при США, оторвавшись от занявшей второе место американки Брэди Теннелл на 11 баллов.

Вторая сделала то же самое на Гран-при Канады с таким же отрывом от японки Рики Кихиры. Вот только если 227,76 балла Щербаковой, исполнившей самый дорогой элемент в истории женского катания (четверной лутц — тройной тулуп, 18,66 балла), казались чем-то невероятным, то Трусова вообще улетела в космос, обновив свой же мировой рекорд — 241,02 балла.

Как они это делают?

Секрет обеих фигуристок прост и невероятно сложен одновременно — прыжки в четыре оборота. Настолько технически сложный элемент женщины никогда стабильно не исполняли. В 2002 году юная японка Мики Андо вписала своё имя в историю как первая исполнительница четверного прыжка, но на взрослом уровне она повторить своё достижение не смогла.

За эти без малого двадцать лет никто из женщин не мог чисто исполнить четверной прыжок на официальных соревнованиях. Ирина Слуцкая, Юлия Липницкая, Аделина Сотникова, Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева и Алина Загитова побеждали на чемпионатах мира, Европы и Олимпиадах исключительно с тройными прыжками.

И вот в 2018 году Трусова и Щербакова начинают раз за разом чисто исполнять прыжки в четыре оборота, выигрывая один турнир за другим. И на самом последнем турнире сезона, то есть буквально за мгновение до того, как суперюниорки ворвутся в большой спорт, казахстанской спортсменке Элизабет Турсынбаевой удалось стать первой женщиной в истории, не упавшей с четверного прыжка на взрослых соревнованиях. Стоит ли говорить о том, что Турсынбаева — тоже воспитанница Этери Тутберидзе?

Их вообще возможно победить?

Этим вопросом сейчас задаётся весь мир фигурного катания. До этого самым грозным оружием женщин-одиночниц был аксель в 3,5 оборота. Но, учитывая, что даже его умеют исполнять только японка Рика Кихира и россиянка Елизавета Туктамышева, даже страшно говорить о какой-то возможной конкуренции с Трусовой и Щербаковой. Та же Кихира, которая в прошлом сезоне была главной соперницей Алины Загитовой и обладала чуть ли не самой сложной программой, после поражения на Skate Canada была в тотальном шоке.

— Когда я увидела, что Трусова набрала 166 баллов, я была крайне удивлена. Даже при идеальном катании не знаю, могу ли я её победить. Я никогда не испытывала такого раньше и хочу изменить свои программы, чтобы оценки были выше, — заявила Кихира.

15-летние спортсменки сейчас полностью меняют фигурное катание. Они словно сломали эту игру, нашли в ней лазейку, которой раньше никто не пользовался, и с её помощью громят всех, пока мир пытается осознать, насколько это вообще законно, опасно и как это в принципе возможно. Теперь четверные прыжки из сказочной утопии превратились в самоцель, которую ставят перед собой все более или менее топовые спортсменки, чтобы оставаться в игре. Кихира, Загитова и Медведева уже активно пытаются разучить этот сложнейший элемент, хотя эксперты твердят о том, что это уже нереально сделать после пубертата.

Но если никто так и не овладеет прыжком в четыре оборота, то надежд у них, кажется, совсем нет. Ведь Александра Трусова переписала мировые рекорды на Skate Canada даже с учётом падения, которое в любом другом случае поставило бы крест на первом месте. Просто представьте, насколько её техническая база сильнее, чем у всех остальных.

Если сложить базовую стоимость элементов короткой и произвольной программ наших спортсменок, получатся очень красноречивые цифры.

- Александра Трусова —118,36.

- Анна Щербакова —114,16.

- Елизавета Туктамышева — 104,71.

- Алёна Косторная —103,1.

- Алина Загитова —97,68.

- Евгения Медведева — 95,76.

Евгения Медведева падает в короткой программе Skate Canada. Видео © Первый канал

Это всего лишь базовая стоимость элементов, которые фигуристки заявляют в свои программы. Есть ещё GOE — бонусы и штрафы за каждый прыжок, дорожку шагов или вращение, а также Presentation Score — так называемое общее впечатление (или компоненты), куда входят оценки артистизма, самого катания, переходов между элементами и соответствия образа музыке. Но даже по этим баллам видно, что эпоха Загитовой и Медведевой окончательно и бесповоротно уйдёт, если они в кратчайшие сроки не разучат четверные прыжки. Да, более опытные фигуристки, как правило, сильнее вчерашних юниорок в компонентах, но за счёт одного артистизма отыграть громадную пропасть в технической базе просто невозможно.

Буквально вчера весь мир с замиранием сердца следил за соперничеством Загитовой и Медведевой на Олимпиаде в Пхёнчхане. Не прошло и двух лет, а на сцене сияют уже совсем другие звёзды. Смогут ли чемпионки прошлых лет что-то противопоставить новому индиго-поколению — главный вопрос нынешнего сезона.

Дмитрий Садылко

15-летние разминёры

Автор: Илья БЫСЕНКОВ

Автор: Илья БЫСЕНКОВ 14.05.2018

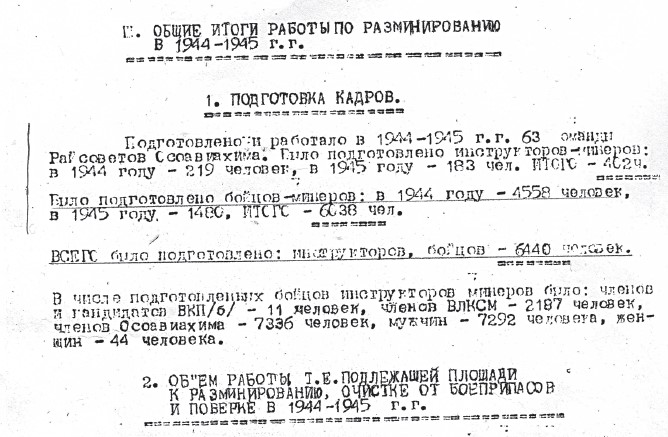

В Курской области на разминировании освобождённой территории работали более 4500 подростков

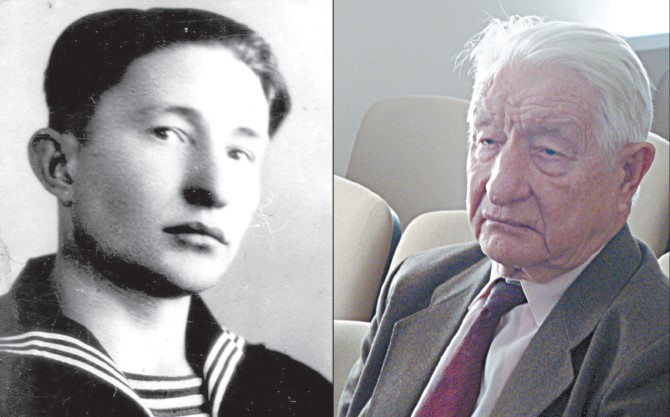

До конца жизни Михаил Горяйнов в мельчайших деталях помнил тот день в конце августа 1943 года. Он, 15-летний мальчишка, держит в руках немецкую противопехотную мину. Страха не было, он пришёл позже. А тогда – только неприятное ощущение холодного металла, готового в любую секунду разорваться сотнями осколков…

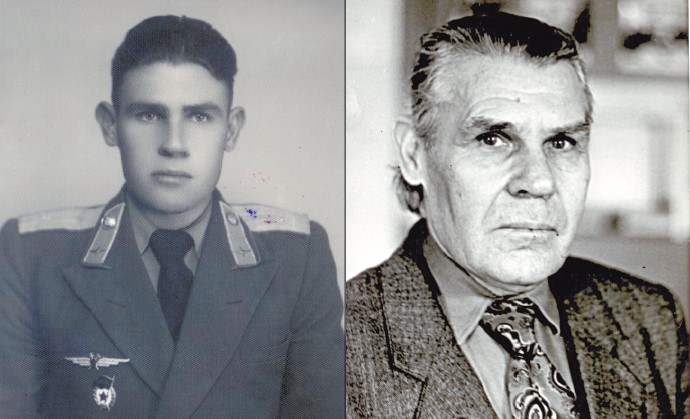

Михаил Горяйнов

Мальчишеское любопытство сменялось сомнением: «Смогу или нет?» Мелькнула мысль: «А если мина с «сюрпризом?» О таких предупреждал сапёр-фронтовик трофейной команды, в которой работал Миша Горяйнов. И всё же рискнул. Туго подался взрыватель. Мальчишка замер, но страшного не произошло. Мина-убийца обезврежена. Смертельная игра длилась всего несколько секунд. Через несколько месяцев она будет повторяться чуть ли не ежедневно по многу раз…

Начиная с февраля и до конца 1944 года таких, как Горяйнов, наспех обученных сапёрному делу пацанов и девчонок, только в Курской области насчитывалось более 4500. Их направляли на разминирование огромных полей, нашпигованных минами, неразорвавшимися бомбами и снарядами, другими взрывоопасными предметами, которые остались после недавно завершившейся Курской битвы.

С некоторыми из бывших юных разминёров мне удалось встретиться и пообщаться несколько лет назад при подготовке документального фильма. Их воспоминания легли в основу этого материала. К сожалению, Михаила Горяйнова и Виктора Себелева уже нет среди нас. Остальные герои, узнавал, здравствуют. Этот материал является данью памяти совершённого ими подвига.

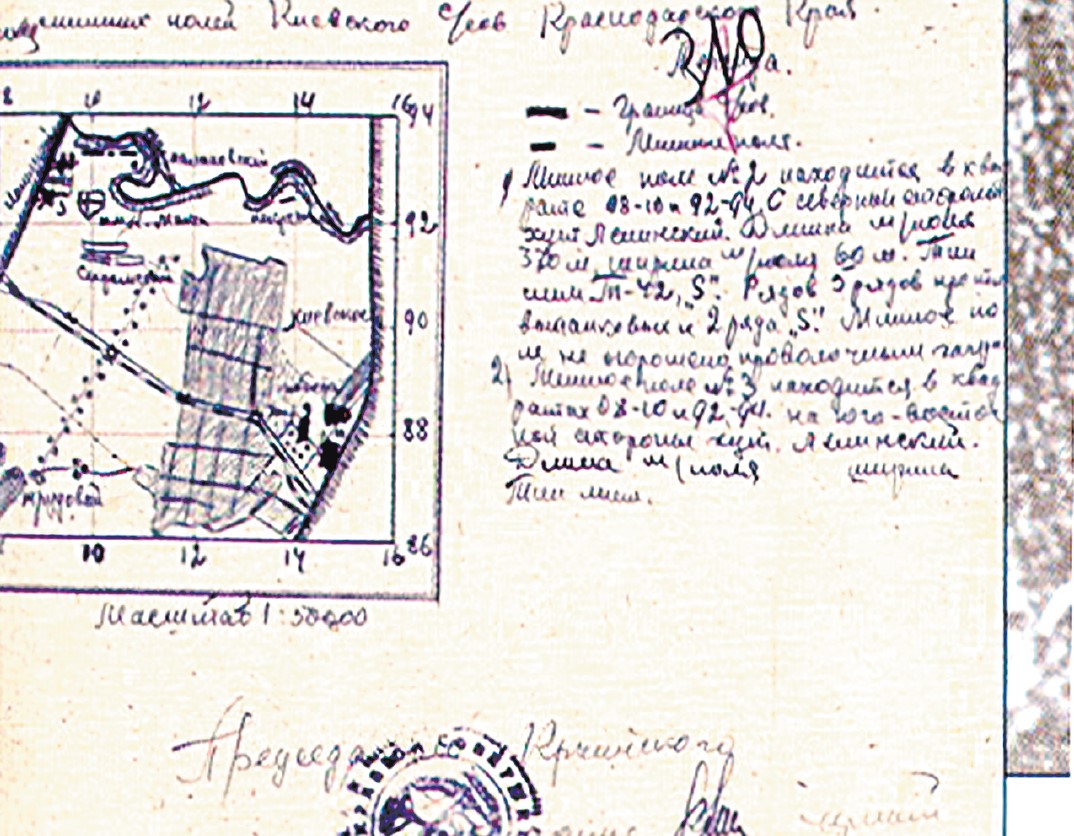

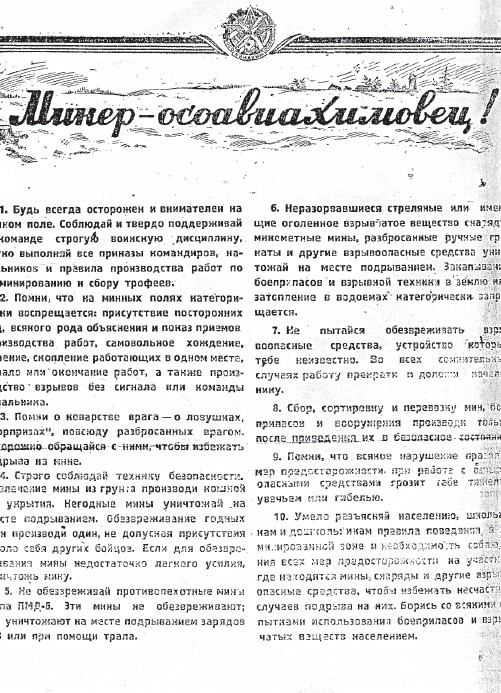

Карта минных полей

БУДНИ САПЁРНО-ТРОФЕЙНОЙ КОМАНДЫ

Михаил Горяйнов всю жизнь прожил в небольшом посёлке Поныри, расположенном севернее Курска на железнодорожной ветке Москва – Курск. Осенью 1941-го, когда в посёлок пришли фашисты, мальчишке было 13 лет. До последних дней жизни со слезами на глазах вспоминал увиденную им страшную картину: в поле поблизости с их домом немецкие танки давили гусеницами группу красноармейцев. Потом враги пришли к ним в дом. Увидев на стене фотографии его дядей в форме красных командиров, фашисты жестоко избили бабушку и маму мальчика. Оккупация длилась почти полтора года.

В ходе февральского наступления Красной Армии Поныри освободили. Однако линия фронта остановилась километрах в семи – там образовался так называемый северный фас Курской дуги. Именно на этот посёлок в июле 1943 года направила главный удар северная группировка фашистских войск. Городок планировали захватить с ходу и далее пробиваться к Курску. Перед началом сражения всех жителей Понырей в приказном порядке отправили в тыл на 10 – 15 километров. Но населённый пункт немцы так и не взяли. Линия фронта пролегала прямо по его улицам, некоторые кварталы до семи раз переходили из рук в руки. Выдержав удар фашистов, советские войска перешли в контрнаступление.

В августе 1943-го Миша Горяйнов с двоюродным братом Сашкой тайком отправились в Поныри – посмотреть, что произошло с их домом. Но ничего не удалось. Фронт находился ещё рядом, и в посёлок ребят не пропустили. На обратном пути голодные мальчики встретили лейтенанта. Он поинтересовался их возрастом и неожиданно предложил немного поработать. Но не задаром – обещал кормить. Пацаны хлеба с полгода толком не ели, перебивались тем, кто что подаст либо сами найдут. А если уж кормить обещают вдоволь с солдатами, почему бы не поработать.

Лейтенант оказался командиром трофейной команды. Возрастом ребят интересовался не из праздного любопытства. К тому времени военный совет Воронежского фронта издал приказ о формировании вспомогательных трофейных рот. В них разрешалось принимать мужчин и женщин в возрасте от 16 лет. Допускалось зачисление в роты подростков 14 – 15 лет, изъявивших добровольное желание… Особое внимание командование обращало на необходимость обеспечить подразделения «сапёрами-подрывниками – лицами, знакомыми с вооружением, боеприпасами, автомашинами».

Так, уже летом 1943 года ребята оказались в команде, которая обезвреживала боеприпасы и взрывчатые вещества, собирала оружие, хоронила погибших. Мальчишкам, конечно, уже приходилось видеть мёртвых, но после недавних боёв картина оказалась ужасная. Команда расчищала дорогу Поныри – Малоархангельск и 50-метровую полосу по обе её стороны. Ребят вооружили обычными пожарными баграми. Ими они перетаскивали уже начавшие разлагаться трупы погибших солдат в глубокие воронки или специально отрытые для этого санитарные ямы. Укладывали, сколько поместится, и присыпали землёй

Помимо этого, находили бессчётное количество взрывоопасных предметов.

В команде действовали профессионалы-сапёры, но время от времени эта работа ложилась и на плечи подростков. Как обращаться с неразорвавшимися боеприпасами и минами, их никто особо не учил. Так, объяснили в двух словах. Кое-что ребята подсматривали у взрослых и действовали так же. Например, найдя взрывоопасный предмет, крепили к нему запал, от него делали небольшую дорожку из пороха, который высыпали из патронов, поджигали порох, а пока он горел, прятались в окоп или другое укрытие. Секунда-другая, происходил взрыв. После этого можно работать дальше.

За 15 дней работы этот небольшой отряд предал земле тела нескольких тысяч погибших, обезвредил тысячи взрывоопасных предметов. Обследовал стометровую полосу длиной 7 километров. За день – более 40 тысяч квадратных метров. Для сравнения: по современным нормативам, для пары профессиональных сапёров дневная норма – от 7 до 10 квадратных метров! Понятно, это связано с хитрой электронной начинкой современных мин. Но тем не менее…

Михаил Горяйнов вместе с братом в той сапёрно-трофейной команде находились, что называется, на добровольных началах. Ни в какие списки их не вносили. Мальчишки рисковали жизнью, по сути, за еду. Тем временем фронт продвигался на запад. Красная Армия понесла тяжёлые потери. Требовалось пополнение. На освобождённых от фашистов территориях начался призыв. Брали только начиная с 16 лет. Тогда 14 – 15-летние мальчишки не давали прохода командирам воинских частей – просились на фронт. У этих пацанов за плечами были почти полтора года оккупации и зверств фашистов, подростки горели желанием бить врага. Но они даже и представить не могли, что после освобождения им достанется опасная работа ликвидаторов смерти. Требовалось в срочном порядке очищать землю от взрывоопасных предметов и искорёженной боевой техники, чтобы безбоязненно пахать и сеять. Без этого восстанавливать разрушенное хозяйство было невозможно.

Дмитрий Гридасов

30 МИНЁРОВ ИЗ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ

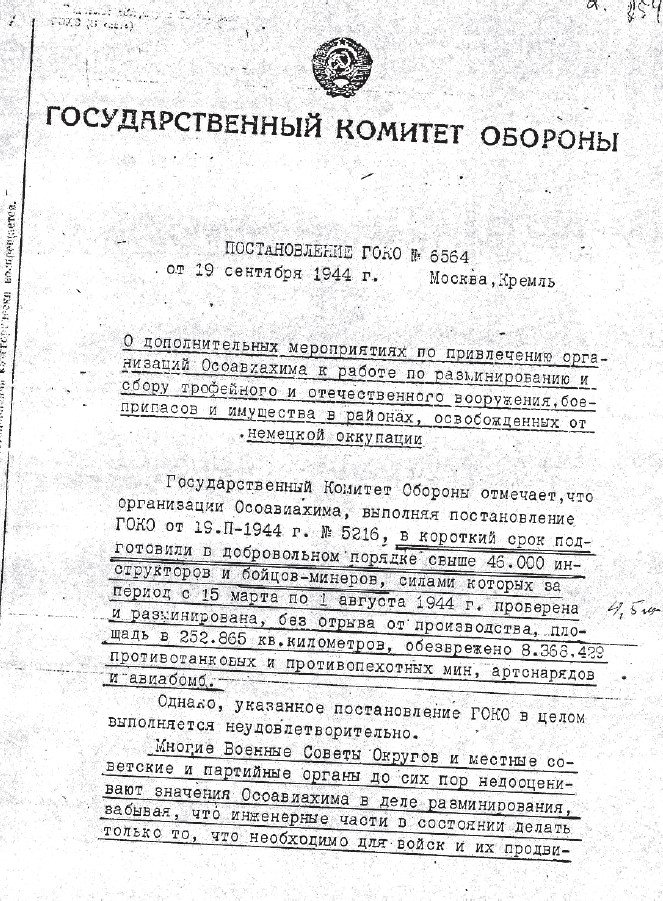

19 февраля 1944 года председатель Государственного комитета обороны Вячеслав Молотов подписал постановление №5216 «О привлечении организаций Осоавиахима к работам по разминированию». Документ направили для исполнения руководству 28 советских областей и двух краёв, освобождённых от врага. Желающих записаться в минёры по призыву Осоавиахима (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству в 1920 – 1940-е годы обучало допризывную молодёжь основам военного дела), в том числе и в Курской области, оказалось хоть отбавляй. Ведь многие мальчишки бредили фронтом, а их по малолетству не брали. А тут – шанс проявить себя, заняться серьёзным делом.

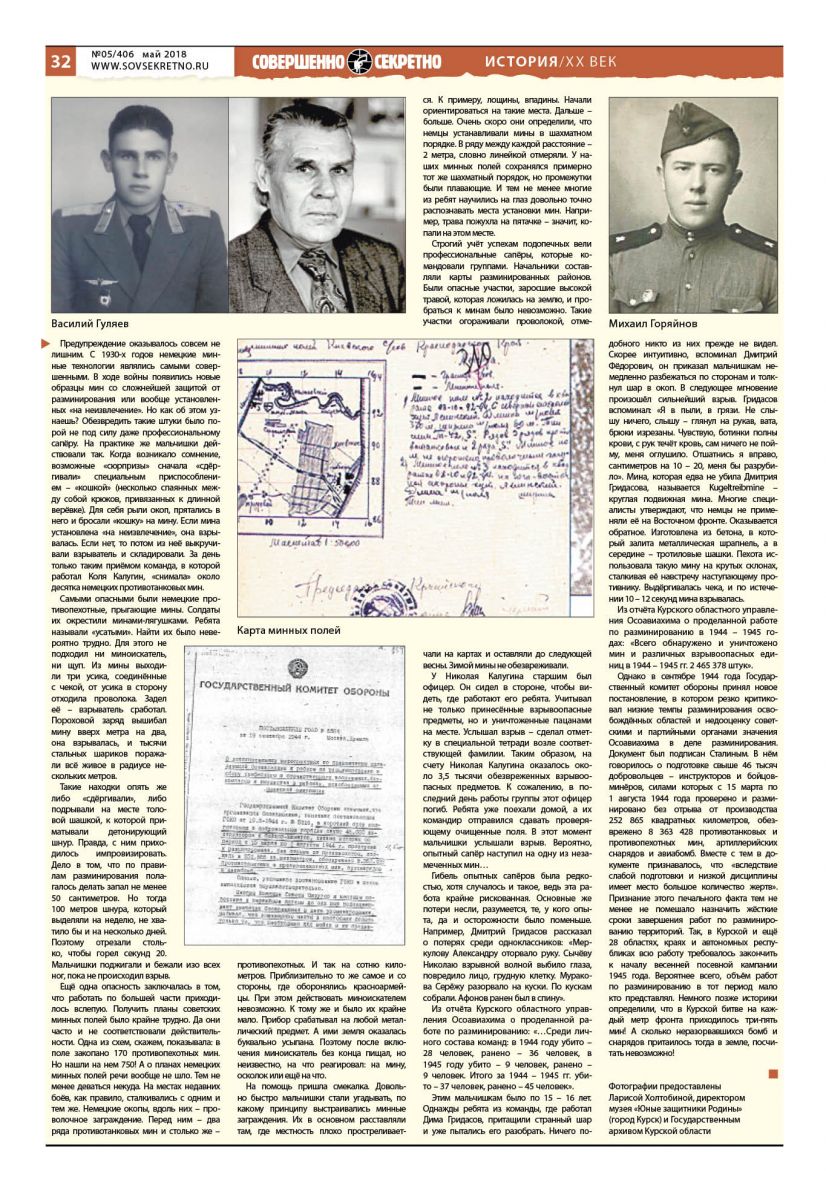

Перед тем как зачислить паренька или девушку в отряд сапёров, комиссия Осоавиахима вместе с военными комиссариатами проводили некоторый отбор. Участник работ по разминированию Курской области в 1944 – 1945 годах Василий Гуляев вспоминал, что в первую очередь смотрели на образование кандидатов. Конечно, по тем временам грамотность была не шибко высокая – классов шесть. Но тем не менее этого считалось достаточно, чтобы освоить начальный курс сапёрного дела. К тому же никого не требовалось заставлять учиться из-под палки.

Василий Гуляев

Сам Василий Гуляев до 1941 года жил в Курске, потом уехал с родителями в эвакуацию. Вернулся на родину в конце 1943 года. Его отец погиб под Ленинградом. К своим 15 годам Василий уже научился метко стрелять, разбирался в минах и снарядах. Поэтому он не задумываясь откликнулся на призыв, и его зачислили в один из отрядов.

Команды разминёров, как их тогда называли, формировались не только из добровольцев. Некоторых ребят призывали через военные комиссариаты. В конце 1943 года Виктору Себелеву принесли соответствующую повестку, которую он сохранил до сих пор. Такие вызовы в те дни получали тысячи советских подростков. Азы сапёрного дела преподавали сапёры-фронтовики: офицеры и сержанты. Они же потом возглавили команды. Но профессионалов не хватало. Поэтому отбирали мальчишек посообразительнее, готовили их как инструкторов и назначали старшими групп. Занимались пять дней в неделю по три часа. Главный предмет – разминирование

Дмитрий Гридасов надолго запомнил, как со своими сверстниками около месяца изучал немецкие, венгерские, советские и другие мины, гранаты, миномётные выстрелы, снаряды, авиационные бомбы и массу других взрывоопасных предметов. К счастью, руководители их группы особое внимание уделяли соблюдению мер техники безопасности.

Прежде чем записаться в разминёры, Дмитрий Гридасов полтора года мальчишкой прожил в оккупации. Вблизи их деревни проходила линия фронта. Однажды советские войска проводили разведку боем. Атака захлебнулась. На глазах у жителей деревни немцы штыками добивали раненых красноармейцев.

Жалея жизни маленьких подопечных, многие инструкторы довольно ответственно подходили к подготовке подростков. Кое-кого из этих групп бывалые вояки сразу отчисляли. Василий Гуляев рассказал: инструктор детально показывал, как из толовой шашки и взрывателя с помощью пассатижей сделать накладной заряд, необходимый для уничтожения на месте найденного взрывоопасного предмета. Сделал, поджёг запал, отбросил подальше, прозвучал взрыв. Дал проделать то же самое одному из мальчишек. Тот попытался, а у него руки дрожат. Сапёр тут же отправил подростка домой, больше ребята его не видели.

После обучения сдавали экзамены. Кто их прошёл, чуть ли не на следующий день отправлялся на минные поля. Работали по несколько дней, жили в палатках или землянках. Иногда отпрашивались у старшего на побывку домой – помыться, постирать бельё и одежду.

Разминёрам полагалось специальное обмундирование: поношенные, часто залатанные брюки галифе и бушлат.

А ещё – шахтёрские литые галоши, сейчас такие не увидишь. Ходить в них, а тем более работать на минном поле было крайне неудобно. Потому такую обувь, конечно же, никто не надевал. Поначалу командиры групп – профессиональные сапёры сами «снимали» наиболее сложные мины. Потом стали доверять наиболее опытным из своих команд.

Николай Калугин вспоминал, что мин оказалось полно. Земля была буквально напичкана смертоносным железом. Поначалу ребята ничего не боялись – рисковали, несмотря ни на что. Но когда убило одного, второго, они стали малость поспокойнее.

Николай Калугин

До того как Николай Калугин пришёл в команду сапёров, его, 15-летнего мальчишку, приняли в истребительный отряд. Это произошло сразу после освобождения села, где он жил, от фашистов. Службу несли с оружием. Вместе с участковым милиционером они поддерживали общественный порядок в нескольких деревнях, ловили и конвоировали дезертиров из Красной Армии.

Потери в командах минёров начались с первых дней работы. Каждый день приносил сообщения о взрослых и детях, погибших на полях прошедших боёв.

Понятно, подростков распирало от гордости. Их так ценили! Они были нужны! Они выполняли работу взрослых! Да, дело опасное… Так ведь потому и уважают! Мальчишеская удаль часто мешала пониманию, что можешь в любой момент взорваться. Впрочем, на минных полях юные сапёры быстро взрослели. Мины косили их ряды, а каково в 15 лет видеть разорванные тела товарищей?

В июне 1944 года председатель исполкома Курской области докладывал в Государственный комитет обороны:

«При разминировании имелось несколько несчастных случаев с жертвами (убито 42 чел., из них: офицеров – 5, красноармейцев – 7 и минёров из местного населения – 30). Тяжело ранено 16 чел. минёров из местного населения. Легко ранено 27 чел., из них красноармейцев – 2».

Чтобы понять масштаб проделанной работы, снова приведём выдержку из доклада того же советского чиновника: «За период с 10 апреля 44 г. по 29 июня с. г. командами минёров… проведена следующая работа: очищено от мин… – 58 363 га, …всего обезврежено мин – 426 400 шт., …уничтожено различных боеприпасов – 271 672 шт.».

ВЫПУСКНИКИ ДЕСЯТИДНЕВНЫХ КУРСОВ

Правда, следует отметить, что кроме патриотических у некоторых ребят были и более прозаические мотивы для вступления в ряды сапёров. Там им точно не грозила смерть от голода. Например, в решении Курского областного совета по организации соответствующей деятельности это требование указывалось отдельным пунктом: «Обязать райсоветы депутатов трудящихся организовать питание личного состава команд из местных ресурсов…

Поначалу меню 15-летних сапёров состояло главным образом из картошки и хлеба. Обычно сотрудники военкомата привозили им хлеб и подсолнечное масло. Деревенское же руководство выдавало картошку, причём с таким учётом, чтобы хватило на посевную. Но мальчишкам, пережившим военный голод, и этого хватало. Правда, к маю 1944 года мальчишки зажили немного легче. По решению руководства Курской области их стали обеспечивать продовольствием по нормам промышленных рабочих. Благодаря этому считалось настоящим праздником, если удавалось получить хоть банку тушёнки.

Со временем председатели колхозов смогли выделять овощи. Хотя крестьяне сами и не доедали. Дело в том, что от деревенских жителей строжайшим образом требовали приступать к посевной – фронту и стране необходимо продовольствие. Однако из-за риска подорваться женщины и девочки в сёлах боялись выходить в поле. Председатели колхозов и совхозов буквально стояли в очереди, чтобы перехватить освободившуюся команду мальчишек-сапёров и привезти к себе в хозяйство. Нередко это происходило примерно так. Начинают ребята ужинать после работы на поле одного из колхозов. Тут приезжает к ним председатель соседнего: мол, когда ко мне придёте? Ему дома женщины прохода не давали, дескать, веди к нам, председатель, разминёров – нам сеять надо.

Чтобы как можно быстрее решить проблему с очисткой посевных площадей, Курский областной совет принял решение «О создании команд по разминированию полей и участков от вражеских мин». Требование областного руководства было предельно точным: «Создать в каждом районе по 1 команде минёров численностью от 15 до 40 человек в команде… С бойцами укомплектованных команд провести десятидневные курсы для обучения их правилам разминирования…» Вскоре во всех населённых пунктах Курской и соседних областей появились листовки, распространённые Осоавиахимом. В них не только приглашали добровольцев для проведения работ по разминированию, но и предупреждали, с чем им предстоит столкнуться. Например, «Помни о коварстве врага – о ловушках, «сюрпризах», повсюду разбросанных врагом. Осторожно обращайся с ними».

Предупреждение оказывалось совсем не лишним. С 1930-х годов немецкие минные технологии являлись самыми совершенными. В ходе войны появились новые образцы мин со сложнейшей защитой от разминирования или вообще установленных «на неизвлечение». Но как об этом узнаешь? Обезвредить такие штуки было порой не под силу даже профессиональному сапёру. На практике же мальчишки действовали так. Когда возникало сомнение, возможные «сюрпризы» сначала «сдёргивали» специальным приспособлением – «кошкой» (несколько спаянных между собой крюков, привязанных к длинной верёвке). Для себя рыли окоп, прятались в него и бросали «кошку» на мину. Если мина установлена «на неизвлечение», она взрывалась. Если нет, то потом из неё выкручивали взрыватель и складировали. За день только таким приёмом команда, в которой работал Коля Калугин, «снимала» около десятка немецких противотанковых мин.

Самыми опасными были немецкие противопехотные, прыгающие мины. Солдаты их окрестили минами-лягушками. Ребята называли «усатыми». Найти их было невероятно трудно. Для этого не подходил ни миноискатель, ни щуп. Из мины выходили три усика, соединённые с чекой, от усика в сторону отходила проволока. Задел её – взрыватель сработал. Пороховой заряд вышибал мину вверх метра на два, она взрывалась, и тысячи стальных шариков поражали всё живое в радиусе нескольких метров.

Такие находки опять же либо «сдёргивали», либо подрывали на месте толовой шашкой, к которой приматывали детонирующий шнур. Правда, с ним приходилось импровизировать. Дело в том, что по правилам разминирования полагалось делать запал не менее 50 сантиметров. Но тогда 100 метров шнура, который выделяли на неделю, не хватило бы и на несколько дней. Поэтому отрезали столько, чтобы горел секунд 20. Мальчишки поджигали и бежали изо всех ног, пока не происходил взрыв.

Ещё одна опасность заключалась в том, что работать по большей части приходилось вслепую. Получить планы советских минных полей было крайне трудно. Да они часто и не соответствовали действительности. Одна из схем, скажем, показывала: в поле закопано 170 противопехотных мин. Но нашли на нем 750! А о планах немецких минных полей речи вообще не шло. Тем не менее деваться некуда. На местах недавних боёв, как правило, сталкивались с одним и тем же. Немецкие окопы, вдоль них – проволочное заграждение. Перед ним – два ряда противотанковых мин и столько же – противопехотных. И так на сотню километров. Приблизительно то же самое и со стороны, где оборонялись красноармейцы. При этом действовать миноискателем невозможно. К тому же и было их крайне мало. Прибор срабатывал на любой металлический предмет. А ими земля оказалась буквально усыпана. Поэтому после включения миноискатель без конца пищал, но неизвестно, на что реагировал: на мину, осколок или ещё на что

На помощь пришла смекалка. Довольно быстро мальчишки стали угадывать, по какому принципу выстраивались минные заграждения. Их в основном расставляли там, где местность плохо простреливается. К примеру, лощины, впадины. Начали ориентироваться на такие места. Дальше – больше. Очень скоро они определили, что немцы устанавливали мины в шахматном порядке. В ряду между каждой расстояние – 2 метра, словно линейкой отмеряли. У наших минных полей сохранялся примерно тот же шахматный порядок, но промежутки были плавающие. И тем не менее многие из ребят научились на глаз довольно точно распознавать места установки мин. Например, трава пожухла на пятачке – значит, копали на этом месте.

Строгий учёт успехам подопечных вели профессиональные сапёры, которые командовали группами. Начальники составляли карты разминированных районов. Были опасные участки, заросшие высокой травой, которая ложилась на землю, и пробраться к минам было невозможно. Такие участки огораживали проволокой, отмечали на картах и оставляли до следующей весны. Зимой мины не обезвреживали.

У Николая Калугина старшим был офицер. Он сидел в стороне, чтобы видеть, где работают его ребята. Учитывал не только принесённые взрывоопасные предметы, но и уничтоженные пацанами на месте. Услышал взрыв – сделал отметку в специальной тетради возле соответствующей фамилии. Таким образом, на счету Николая Калугина оказалось около 3,5 тысячи обезвреженных взрывоопасных предметов. К сожалению, в последний день работы группы этот офицер погиб. Ребята уже поехали домой, а их командир отправился сдавать проверяющему очищенные поля. В этот момент мальчишки услышали взрыв. Вероятно, опытный сапёр наступил на одну из незамеченных мин…

Гибель опытных сапёров была редкостью, хотя случалось и такое, ведь эта работа крайне рискованная. Основные же потери несли, разумеется, те, у кого опыта, да и осторожности было поменьше. Например, Дмитрий Гридасов рассказал о потерях среди одноклассников: «Меркулову Александру оторвало руку. Сычёву Николаю взрывной волной выбило глаза, повредило лицо, грудную клетку. Муракова Серёжу разорвало на куски. По кускам собрали. Афонов ранен был в спину».

Из отчёта Курского областного управления Осоавиахима о проделанной работе по разминированию: «…Среди личного состава команд: в 1944 году убито – 28 человек, ранено – 36 человек, в 1945 году убито – 9 человек, ранено – 9 человек. Итого за 1944 – 1945 гг. убито – 37 человек, ранено – 45 человек».

Этим мальчишкам было по 15 – 16 лет. Однажды ребята из команды, где работал Дима Гридасов, притащили странный шар и уже пытались его разобрать. Ничего подобного никто из них прежде не видел. Скорее интуитивно, вспоминал Дмитрий Фёдорович, он приказал мальчишкам немедленно разбежаться по сторонам и толкнул шар в окоп. В следующее мгновение произошёл сильнейший взрыв. Гридасов вспоминал: «Я в пыли, в грязи. Не слышу ничего, слышу – глянул на рукав, вата, брюки изрезаны. Чувствую, ботинки полны крови, с рук течёт кровь, сам ничего не пойму, меня оглушило. Отшатнись я вправо, сантиметров на 10 – 20, меня бы разрубило». Мина, которая едва не убила Дмитрия Гридасова, называется Kugeltreibmine – круглая подвижная мина. Многие специалисты утверждают, что немцы не применяли её на Восточном фронте. Оказывается обратное. Изготовлена из бетона, в который залита металлическая шрапнель, а в середине – тротиловые шашки. Пехота использовала такую мину на крутых склонах, сталкивая её навстречу наступающему противнику. Выдёргивалась чека, и по истечении 10 – 12 секунд мина взрывалась.

Из отчёта Курского областного управления Осоавиахима о проделанной работе по разминированию в 1944 – 1945 годах: «Всего обнаружено и уничтожено мин и различных взрывоопасных единиц в 1944 – 1945 гг. 2 465 378 штук».

Однако в сентябре 1944 года Государственный комитет обороны принял новое постановление, в котором резко критиковал низкие темпы разминирования освобождённых областей и недооценку советскими и партийными органами значения Осоавиахима в деле разминирования. Документ был подписан Сталиным. В нём говорилось о подготовке свыше 46 тысяч добровольцев – инструкторов и бойцов-минёров, силами которых с 15 марта по 1 августа 1944 года проверено и разминировано без отрыва от производства 252 865 квадратных километров, обезврежено 8 363 428 противотанковых и противопехотных мин, артиллерийских снарядов и авиабомб. Вместе с тем в документе признавалось, что «вследствие слабой подготовки и низкой дисциплины имеет место большое количество жертв». Признание этого печального факта тем не менее не помешало назначить жёсткие сроки завершения работ по разминированию территорий. Так, в Курской и ещё 28 областях, краях и автономных республиках всю работу требовалось закончить к началу весенней посевной кампании 1945 года. Вероятнее всего, объём работ по разминированию в тот период мало кто представлял. Немного позже историки определили, что в Курской битве на каждый метр фронта приходилось три-пять мин! А сколько неразорвавшихся бомб и снарядов притаилось тогда в земле, посчитать невозможно!

Фотографии предоставлены Ларисой Холтобиной, директором музея «Юные защитники Родины» (город Курск) и Государственным архивом Курской области

Авторы: Илья БЫСЕНКОВ