Дислексия — Википедия. Что такое Дислексия

Дислекси́я (от др.-греч. δυσ- — приставка, означающая нарушение, и λέξις — речь) — избирательное нарушение способности к овладению навыком чтения и письма при сохранении общей способности к обучению. Исторически сложилось, что в западных странах в понятие «дислексия» включают все проблемы, связанные с письменной речью:

- проблемы с овладением навыком чтения;

- проблемы с овладением навыком письма;

- проблемы с грамотностью;

- проблемы с овладением арифметикой;

- проблемы, связанные с нарушением моторики и координации;

- проблемы с поддержанием внимания.

Отечественная логопедия рассматривает все эти проблемы по отдельности, не связывая их между собой, как:

- дислексию,

- дисграфию,

- дизорфографию,

- дискалькулию,

- диспраксию и

- СДВ(Г),

соответственно.

Существует ещё один вид дислексии — дислексия букв (лат. dyslexia litteris). Проявляется при наборе текста в виде нарушения последовательности рядом стоящих букв. Систематически проявление отследить невозможно: появляется только в словах, состоящих из более чем четырёх букв.

Описание

В настоящее время существует несколько разных определений дислексии. Одно из них предложено Международной ассоциацией дислексии.

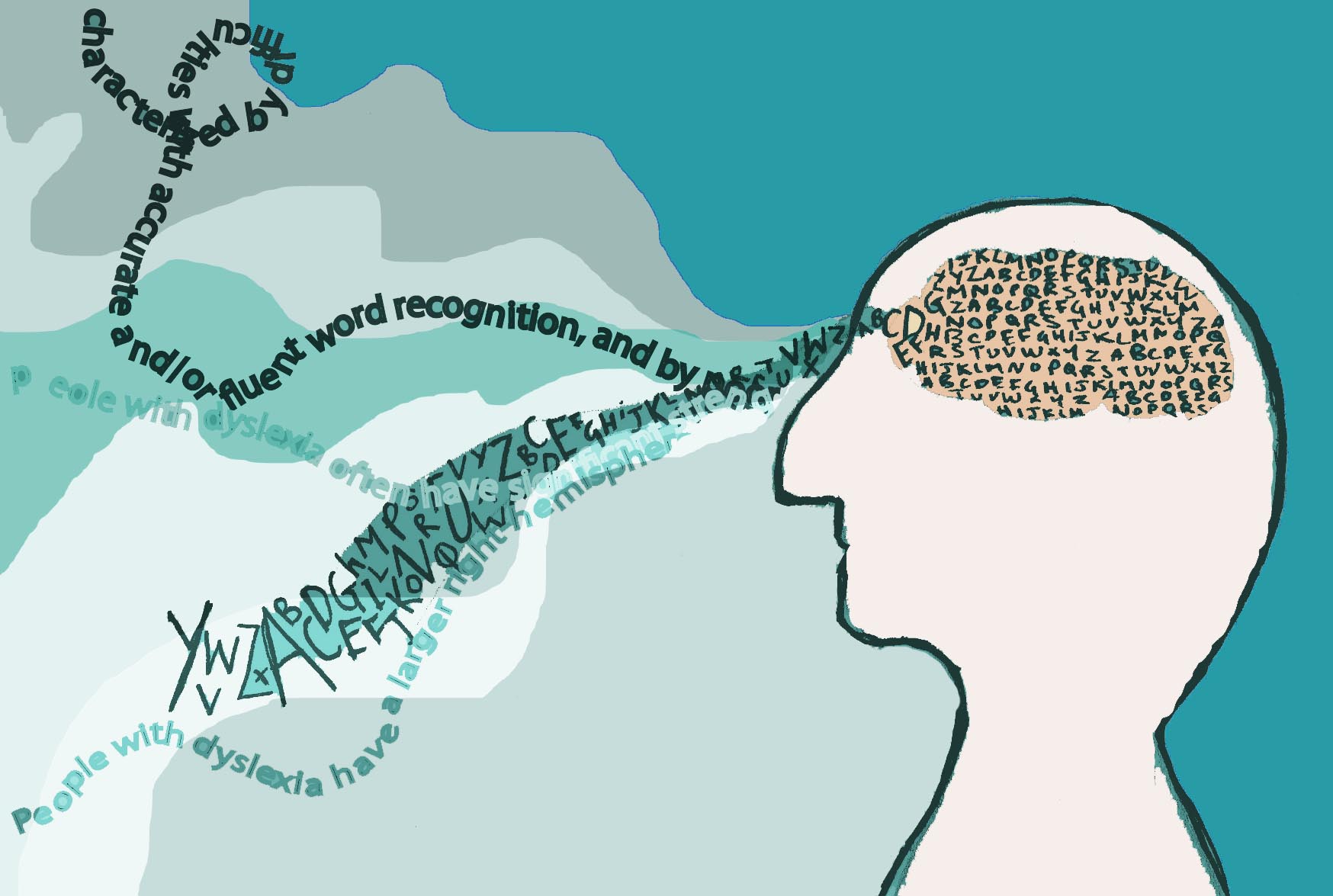

Дислексия — специфическая неспособность к обучению, имеющая нейрологическое происхождение. Характеризуется трудностями с точным или беглым распознаванием слов и недостаточными способностями в чтении и письме. Эти затруднения связаны с неполноценностью фонологических компонентов языка. Они существуют, несмотря на сохранность других когнитивных способностей и полноценные условия обучения. Вторичные последствия могут включать проблемы с пониманием прочитанного, а плохая техника чтения стоит на пути роста словарного запаса и образования в целом.

В 2014 году совет директоров IDA исключил из определения дислексии нейрологическое происхождение. Однако в 2015 вернулся к определению, принятому в 2002 году.

В России используются два подхода к определению дислексии. Один из них — педагогический. Ему соответствует определение, приведённое в учебнике логопедии[1]: «Дислексия — это частичное специфическое нарушение процесса чтения, обусловленное несформированностью (нарушением) высших психических функций и проявляющееся в повторяющихся ошибках стойкого характера».

Другой подход — клинико-психологический. Определение, соответствующее этой научной позиции[2]: «Специфическими нарушениями чтения или дислексией называют состояния, основное проявление которых — стойкая, избирательная неспособность овладеть навыком чтения, несмотря на достаточный для этого уровень интеллектуального (и речевого) развития, отсутствие нарушений слухового и зрительного анализаторов и наличие оптимальных условий обучения. Основным нарушением при этом является стойкая неспособность овладеть слогослиянием и автоматизированным чтением целыми словами, что нередко сопровождается недостаточным пониманием прочитанного. В основе расстройства лежат нарушения специфических церебральных процессов, составляющих функциональный базис навыка чтения».

Принято различать дислексию и трудности овладения чтением, вызванные другими причинами, такими, как умственная отсталость, дефекты зрения и слуха. Их называют ещё неспецифическими, или вторичными нарушениями чтения. Дислексию отличает от них стойкость и избирательность нарушений.

Термин «дислексия» обозначает сборную группу детей, имеющих трудности в разных компонентах чтения и письма. В соответствии с традициями англоамериканской клинической психологии диагноз «дислексия» подразумевает нарушения не только в чтении, но и в письме. В российской логопедии нарушения письма имеют самостоятельные наименования: дисграфия и дизорфография. Несмотря на то, что дислексия есть результат нейробиологических особенностей человека, она не считается психическим заболеванием.

Во многих других областях деятельности ребёнок может проявлять недюжинные способности. Он может отличаться в математике, физике, живописи или музыке.

Основные симптомы дислексии: чтение замедленное, по слогам или по буквам, угадывающее, с ошибками в виде замен или перестановок букв; понимание смысла прочитанного нарушается в разной степени.

Профилактика

Обязательное посещение специалиста по дислексии рекомендуется всем детям 5 лет.

Профилактический осмотр детей дошкольного возраста и учащихся 1-го класса позволяет предупредить специфические трудности в обучении, а также неврологические отклонения в поведении у детей с дислексией, такие как плаксивость, частая смена настроения, подавленность или, наоборот, возбудимость нервной системы, которая проявляется как нервозность, беспокойство, гиперактивность.

Именно профилактический осмотр позволяет предупредить эти болезненные состояния неврологического характера, более того, не допустить их проявления.

История

Термин введён работавшим в Штутгарте офтальмологом Рудольфом Берлином (нем. Rudolf Berlin) в 1887 году.[3] Он использовал этот термин в отношении мальчика, у которого были трудности в обучении чтению и письму, несмотря на нормальные интеллектуальные и физические способности во всех остальных областях деятельности.

В 1896 году терапевт В. Прингл Морган опубликовал в «Британском медицинском журнале» (англ. British Medical Journal) статью под названием «Врождённая словесная слепота» с описанием специфического психологического расстройства, влияющего на способность к обучаемости чтению. Статья описывала случай 14-летнего подростка, неспособного читать, но имеющего при этом нормальный для детей его возраста уровень интеллекта.

В 1925 году невропатолог Самюель Т. Ортон (англ. Samuel T. Orton) приступил к изучению этого феномена и предположил существование синдрома, не связанного с повреждением мозга, снижающего способности к чтению и письму. Ортон заметил, что проблемы с чтением при дислексии не имеют отношения к нарушению зрения. Согласно его теории, это состояние могло быть вызвано межполушарной асимметрией головного мозга. Теория оспаривалась многими учёными того времени, считавшими, что основной причиной заболевания являются всевозможные проблемы, возникающие в процессе визуального восприятия информации.

В 1949 году Клемент Лауне изучала аномалию у взрослых, страдавших дислексией с детства. Исследование показало возможность таких людей читать тексты слева направо и справа налево с одинаковой скоростью (у 10 % скорость чтения справа налево была выше). Результаты указывали на изменения поля зрения, которые приводили к восприятию слова не как единого целого, а как набора отдельных букв.

В 1970-х выдвигались теории о том, что дислексия является результатом дефектов фонологического или метафонологического развития; в последние годы эта теория пользуется на Западе наибольшей популярностью.

Причины

Многочисленные исследования с помощью современных методов нейровизуализации (МРТ, ПЭТ и др.) доказали, что в основе дислексии лежат нейробиологические причины. Определённые зоны мозга (задняя часть левой средней височной извилины) у таких людей функционально менее активны, чем в норме[4]. Структура мозговой ткани тоже имеет у лиц с дислексией отличия от нормы. У них обнаружены зоны пониженной плотности в задней части средней височной извилины слева[5].

Ещё в 1917 году английский исследователь Дж. Хиншелвуд обнаружил повторные случаи дислексии у родственников ребёнка с дислексией. Позже наличие семейных случаев дислексии подтверждалось многими учёными. В 1950 году Б. Халлгрен провела первое фундаментальное исследование наследственных случаев дислексии, изучая генеалогию таких лиц. Наиболее веские доказательства наследственной природы дислексии получены в близнецовых исследованиях. Было показано, что у однояйцевых близнецов частота совпадений (конкордантность) наличия дислексии значительно превышает тот же показатель у разнояйцевых близнецов (соответственно, 73 % и 47 %) [6]. Показатель наследуемости дислексии составляет 40-70 %[7]. В молекулярно-генетических исследованиях удалось обнаружить гены, ответственные за возникновение дислексии. На данный момент известно несколько генов, ассоциированных с дислексией, включая DYX1C1, DCDC2, KIAA0319, ROBO1. Мутации данных генов приводят к нарушениям нейрональной миграции в коре головного мозга. Дальнейшие исследования показали, что экспрессия некоторых из них, DYX1C1 и DCDC2, ассоциирована с цилиями. Таким образом, дислексия может быть отнесена к разряду таких генетических патологий, как цилиопатии[8][9].

Факторы, влияющие на развитие дислексии: наследственность; нарушение равновесия между полушариями мозга; явное либо латентное левшество у мальчиков. Ребёнку, страдающему дислексией, трудно одновременно использовать оба полушария головного мозга. Если ваш ребёнок испытывает трудности в чтении и письме по причине дислексии — следует обратиться за помощью к специалисту по дислексии.

Диагностика

Человека с дислексией (дислексика) легко опознать среди других, потому что симптомы дислексии ярко проявляются в его поведении и манере реагирования на казалось бы обычные ситуации повседневной жизни.

Симптомы дислексии

- интеллект сохранён;

- плохие навыки чтения;

- чтение с ошибками, угадывающее чтение;

- непонимание прочитанной информации;

- трудности пересказа только что прочитанного текста;

- трудности в написании слов, даже простых;

- множество ошибок даже при списывании текста;

- выраженные проблемы с почерком;

- неспособность выполнять задание в установленный срок;

- повышенная чувствительность нервной системы;

- излишняя эмоциональность;

- раздражительность;

- импульсивность;

- эмоциональная нестабильность;

- нарушение координации движений;

- неуклюжесть;

- расстройство схемы тела;

- затруднение в определении правой и левой стороны;

- нарушения межполушарного взаимодействия;

- обострённый эстетический вкус;

- выраженное чувство справедливости.

У людей с дислексией, помимо упомянутых выше симптомов, отмечается выраженная моторная особенность — необычным образом держать в руке карандаш или ручку. Если вы отмечаете такую особенность у своего ребёнка, тогда стоит записаться на приём к специалисту по дислексии, потому что есть отставание в созревании сукцессивных двигательных функций левого полушария в возрасте до 10 лет, и в связи с этим требуется специальная терапия.

Нарушения внимания и памяти встречаются достаточно часто при дислексии, но эти проявления отчасти связаны с нарушениями межполушарных связей.

Существует много факторов, которые нужно принять во внимание специалистам при проведении диагностики этого заболевания. В ходе тестирования определяется уровень того, как ребёнок читает и сравнивается с тем, как читают дети его возраста. Это проводится при помощи когнитивного тестирования. Все показатели чтения фиксируются врачом, во время исследования делаются пометки там, где нарушено чтение. В ходе различных тестов проверяется слух и способность ребёнка к воспроизведению речи. Также определяется, как лучше ребёнок воспринимает информацию: устно (при разговоре) или тактильно (когда что-то делает своими руками). В ходе исследования также делается заключение, насколько хорошо работают все три составляющие сенсорной системы.

Ребёнок не должен чувствовать, что что-то происходит не так при выполнении теста. Он должен чувствовать себя комфортно и уверенно, поэтому некоторые исследования могут быть проведены в виде игры. До проведения тестирования ребёнку нужно выспаться и хорошо позавтракать. Если тестирование проводится в школе, то перед выполнением исследования учителю нужно поговорить с ребёнком, объяснить ему, кто придёт и зачем. Если тестирование проводится не в школе, то родителям нужно оказать поддержку ребёнку, чтобы тот чувствовал себя комфортно. Родители обязательно должны присутствовать при тестировании ребёнка специалистами.

Проблемы дислексиков

Психологические трудности при дислексии:

- эмоциональная нестабильность;

- изменчивость настроений;

- склонность витать в облаках;

- психологический дискомфорт;

- трудности концентрации на одной деятельности;

- склонность быстро терять интерес;

- непосредственность;

- неуверенность в себе;

- подверженность скуке;

- стремление уйти от действительности;

- рассеянность и мечтательность;

- проблемы идентификации: я кто? я какой?

- высокий уровень тревожности;

- страх ошибки.

Дислексией страдали и многие известные люди, которым, тем не менее, это нарушение не помешало в карьере. Среди них основатели компаний Ричард Брэнсон и Стив Джобс, художник Пабло Пикассо, режиссёр Стивен Спилберг, актёры Том Круз и Киану Ривз, киноактриса и модель Лив Тайлер, актрисы Кира Найтли, Кая Скоделарио и Сальма Хайек, музыканты Флоренс Уэлч и Шер, а также и многие другие публичные личности.

Документальные фильмы

- 2014 — Правописание! / Ortho! (реж. Натали Сартио / Nathalie Sartiaux)

См. также

Примечания

- ↑ Логопедия. Учебник для вузов / Под ред. Л. С. Волковой и С. Н. Шаховской. — М.: Владос, 1999

- ↑ Корнев А. Н. Нарушения чтения и письма у детей (3-е изд.). — СПб.: Речь, 2003

- ↑ «Uber Dyslexie». Archiv fur Psychiatrie 15: 276–278.

- ↑ Shaywitz S. E., Shaywitz B. A., Pugh K. R. et all Functional disruption in the organization of the brain for reading in dyslexia., Procedures of the National Academy of Sciences USA, 95 (March 1998).- V.5.- N.3.- P. 2636—2641

- ↑ G. Silani, U. Frith, J.-F. Demonet et all Brain abnormalities underlying altered activation in dyslexia: a voxel based morphometry study // Brain, 2005.- V. 128.- P. 2453—2461

- ↑ DeFries, JC and M Alarcon. «Genetics of Specific Reading Disability», Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 1996; Vol 2, pp. 39-47

- ↑ J.Schumacher1, Per Hoffmann, C. Schmäl, G. Schulte-Körne, M. M. Nöthen Genetics of dyslexia: the evolving landscape//Journal of Medical Genetics .-2007.- V.44.- P.289—297

- ↑ Chandrasekar G, Vesterlund L, Hultenby K, Tapia-Páez I, Kere J (2013) The Zebrafish Orthologue of the Dyslexia Candidate Gene DYX1C1 Is Essential for Cilia Growth and Function. PLoS ONE 8(5): e63123

- ↑ Massinen S., Hokkanen M.-E., Matsson H., Tammimies K., Tapia-Páez I, et al. (2011) Increased Expression of the Dyslexia Candidate Gene DCDC2 Affects Length and Signaling of Primary Cilia in Neurons. PLoS ONE 6(6): e20580

Литература

- Чарльз Ньокиктьен. Детская поведенческая неврология. В двух томах. Том 2; пер. с англ. Д. В. Ермолаев, Н. Н. Заваденко, М. А. Островская; под ред. Н. Н. Заваденко. — М.: Теревинф, 2010.

- Ткаченко, Т. А. Логопедический букварь. — М.: Эксмо, 2009.

Дислексия Википедия

Дислекси́я (от др.-греч. δυσ- — приставка, означающая нарушение, и λέξις — речь) — избирательное нарушение способности к овладению навыками чтения и письма при сохранении общей способности к обучению. Исторически сложилось, что в большинстве европейских стран в понятие «дислексия» включают все проблемы, связанные с письменной речью:

- проблемы с овладением навыком чтения;

- проблемы с овладением навыком письма;

- проблемы с грамотностью;

- проблемы с овладением арифметикой;

- проблемы, связанные с нарушением моторики и координации;

- проблемы с поддержанием внимания.

Российская логопедия рассматривает все эти проблемы по отдельности, не связывая их между собой, как:

- дислексию,

- дисграфию,

- дизорфографию,

- дискалькулию,

- диспраксию и

- СДВ(Г),

соответственно.

Существует ещё один вид дислексии — дислексия букв (лат. dyslexia litteris). Проявляется при наборе текста в виде нарушения последовательности рядом стоящих букв. Систематически проявление отследить невозможно: появляется только в словах, состоящих из более чем четырёх букв.

Описание

В настоящее время существует несколько разных определений дислексии. Одно из них предложено Международной ассоциацией дислексии.

Дислексия — специфическая неспособность к обучению, имеющая нейрологическое происхождение. Характеризуется трудностями с точным или беглым распознаванием слов и недостаточными способностями в чтении и письме. Эти затруднения связаны с неполноценностью фонологических компонентов языка. Они существуют, несмотря на сохранность других когнитивных способностей и полноценные условия обучения. Вторичные последствия могут включать проблемы с пониманием прочитанного, а плохая техника чтения стоит на пути роста словарного запаса и образования в целом.

В 2014 году совет директоров IDA исключил из определения дислексии нейрологическое происхождение. Однако в 2015 вернулся к определению, принятому в 2002 году.

В России используются два подхода к определению дислексии. Один из них — педагогический. Ему соответствует определение, приведённое в учебнике логопедии[1]: «Дислексия — это частичное специфическое нарушение процесса чтения, обусловленное несформированностью (нарушением) высших психических функций и проявляющееся в повторяющихся ошибках стойкого характера».

Другой подход — клинико-психологический. Определение, соответствующее этой научной позиции[2]: «Специфическими нарушениями чтения или дислексией называют состояния, основное проявление которых — стойкая, избирательная неспособность овладеть навыком чтения, несмотря на достаточный для этого уровень интеллектуального (и речевого) развития, отсутствие нарушений слухового и зрительного анализаторов и наличие оптимальных условий обучения. Основным нарушением при этом является стойкая неспособность овладеть слогослиянием и автоматизированным чтением целыми словами, что нередко сопровождается недостаточным пониманием прочитанного. В основе расстройства лежат нарушения специфических церебральных процессов, составляющих функциональный базис навыка чтения».

Принято различать дислексию и трудности овладения чтением, вызванные другими причинами, такими, как умственная отсталость, дефекты зрения и слуха. Их называют ещё неспецифическими, или вторичными нарушениями чтения. Дислексию отличает от них стойкость и избирательность нарушений.

Термин «дислексия» обозначает сборную группу детей, имеющих трудности в разных компонентах чтения и письма. В соответствии с традициями англоамериканской клинической психологии диагноз «дислексия» подразумевает нарушения не только в чтении, но и в письме. В российской логопедии нарушения письма имеют самостоятельные наименования: дисграфия и дизорфография. Несмотря на то, что дислексия есть результат нейробиологических особенностей человека, она не считается психическим заболеванием.

Во многих других областях деятельности ребёнок может проявлять недюжинные способности. Он может отличаться в математике, физике, живописи или музыке.

Основные симптомы дислексии: чтение замедленное, по слогам или по буквам, угадывающее, с ошибками в виде замен или перестановок букв; понимание смысла прочитанного нарушается в разной степени.

Профилактика

Обязательное посещение специалиста по дислексии рекомендуется всем детям 5 лет.

Профилактический осмотр детей дошкольного возраста и учащихся 1-го класса позволяет предупредить специфические трудности в обучении, а также неврологические отклонения в поведении у детей с дислексией, такие как плаксивость, частая смена настроения, подавленность или, наоборот, возбудимость нервной системы, которая проявляется как нервозность, беспокойство, гиперактивность.

Именно профилактический осмотр позволяет предупредить эти болезненные состояния неврологического характера, более того, не допустить их проявления.

История

Термин введён работавшим в Штутгарте офтальмологом Рудольфом Берлином (нем. Rudolf Berlin) в 1887 году.[3] Он использовал этот термин в отношении мальчика, у которого были трудности в обучении чтению и письму, несмотря на нормальные интеллектуальные и физические способности во всех остальных областях деятельности.

В 1896 году терапевт В. Прингл Морган опубликовал в «Британском медицинском журнале» (англ. British Medical Journal) статью под названием «Врождённая словесная слепота» с описанием специфического психологического расстройства, влияющего на способность к обучаемости чтению. Статья описывала случай 14-летнего подростка, неспособного читать, но имеющего при этом нормальный для детей его возраста уровень интеллекта.

В 1925 году невропатолог Самюель Т. Ортон (англ. Samuel T. Orton) приступил к изучению этого феномена и предположил существование синдрома, не связанного с повреждением мозга, снижающего способности к чтению и письму. Ортон заметил, что проблемы с чтением при дислексии не имеют отношения к нарушению зрения. Согласно его теории, это состояние могло быть вызвано межполушарной асимметрией головного мозга. Теория оспаривалась многими учёными того времени, считавшими, что основной причиной заболевания являются всевозможные проблемы, возникающие в процессе визуального восприятия информации.

В 1949 году Клемент Лауне изучала аномалию у взрослых, страдавших дислексией с детства. Исследование показало возможность таких людей читать тексты слева направо и справа налево с одинаковой скоростью (у 10 % скорость чтения справа налево была выше). Результаты указывали на изменения поля зрения, которые приводили к восприятию слова не как единого целого, а как набора отдельных букв.

В 1970-х выдвигались теории о том, что дислексия является результатом дефектов фонологического или метафонологического развития; в последние годы эта теория пользуется на Западе наибольшей популярностью.

Причины

Многочисленные исследования с помощью современных методов нейровизуализации (МРТ, ПЭТ и др.) доказали, что в основе дислексии лежат нейробиологические причины. Определённые зоны мозга (задняя часть левой средней височной извилины) у таких людей функционально менее активны, чем в норме[4]. Структура мозговой ткани тоже имеет у лиц с дислексией отличия от нормы. У них обнаружены зоны пониженной плотности в задней части средней височной извилины слева[5].

Ещё в 1917 году английский исследователь Дж. Хиншелвуд обнаружил повторные случаи дислексии у родственников ребёнка с дислексией. Позже наличие семейных случаев дислексии подтверждалось многими учёными. В 1950 году Б. Халлгрен провела первое фундаментальное исследование наследственных случаев дислексии, изучая генеалогию таких лиц. Наиболее веские доказательства наследственной природы дислексии получены в близнецовых исследованиях. Было показано, что у однояйцевых близнецов частота совпадений (конкордантность) наличия дислексии значительно превышает тот же показатель у разнояйцевых близнецов (соответственно, 73 % и 47 %)[6]. Показатель наследуемости дислексии составляет 40-70 %[7]. В молекулярно-генетических исследованиях удалось обнаружить гены, ответственные за возникновение дислексии. На данный момент известно несколько генов, ассоциированных с дислексией, включая DYX1C1, DCDC2, KIAA0319, ROBO1. Мутации данных генов приводят к нарушениям нейрональной миграции в коре головного мозга. Дальнейшие исследования показали, что экспрессия некоторых из них, DYX1C1 и DCDC2, ассоциирована с цилиями. Таким образом, дислексия может быть отнесена к разряду таких генетических патологий, как цилиопатии[8][9].

Факторы, влияющие на развитие дислексии: наследственность; нарушение равновесия между полушариями мозга; явное либо латентное левшество у мальчиков. Ребёнку, страдающему дислексией, трудно одновременно использовать оба полушария головного мозга. Если ваш ребёнок испытывает трудности в чтении и письме по причине дислексии — следует обратиться за помощью к специалисту по дислексии.

Диагностика

Человека с дислексией (дислексика) легко опознать среди других, потому что симптомы дислексии ярко проявляются в его поведении и манере реагирования на казалось бы обычные ситуации повседневной жизни.

Симптомы дислексии

- интеллект сохранён;

- плохие навыки чтения;

- чтение с ошибками, угадывающее чтение;

- непонимание прочитанной информации;

- трудности пересказа только что прочитанного текста;

- трудности в написании слов, даже простых;

- множество ошибок даже при списывании текста;

- выраженные проблемы с почерком;

- неспособность выполнять задание в установленный срок;

- повышенная чувствительность нервной системы;

- излишняя эмоциональность;

- раздражительность;

- импульсивность;

- эмоциональная нестабильность;

- нарушение координации движений;

- неуклюжесть;

- расстройство схемы тела;

- затруднение в определении правой и левой стороны;

- нарушения межполушарного взаимодействия;

- обострённый эстетический вкус;

- выраженное чувство справедливости.

У людей с дислексией, помимо упомянутых выше симптомов, отмечается выраженная моторная особенность — необычным образом держать в руке карандаш или ручку. Если вы отмечаете такую особенность у своего ребёнка, тогда стоит записаться на приём к специалисту по дислексии, потому что есть отставание в созревании сукцессивных двигательных функций левого полушария в возрасте до 10 лет, и в связи с этим требуется специальная терапия.

Нарушения внимания и памяти встречаются достаточно часто при дислексии, но эти проявления отчасти связаны с нарушениями межполушарных связей.

Существует много факторов, которые нужно принять во внимание специалистам при проведении диагностики этого заболевания. В ходе тестирования определяется уровень того, как ребёнок читает и сравнивается с тем, как читают дети его возраста. Это проводится при помощи когнитивного тестирования. Все показатели чтения фиксируются врачом, во время исследования делаются пометки там, где нарушено чтение. В ходе различных тестов проверяется слух и способность ребёнка к воспроизведению речи. Также определяется, как лучше ребёнок воспринимает информацию: устно (при разговоре) или тактильно (когда что-то делает своими руками). В ходе исследования также делается заключение, насколько хорошо работают все три составляющие сенсорной системы.

Ребёнок не должен чувствовать, что что-то происходит не так при выполнении теста. Он должен чувствовать себя комфортно и уверенно, поэтому некоторые исследования могут быть проведены в виде игры. До проведения тестирования ребёнку нужно выспаться и хорошо позавтракать. Если тестирование проводится в школе, то перед выполнением исследования учителю нужно поговорить с ребёнком, объяснить ему, кто придёт и зачем. Если тестирование проводится не в школе, то родителям нужно оказать поддержку ребёнку, чтобы тот чувствовал себя комфортно. Родители обязательно должны присутствовать при тестировании ребёнка специалистами.

Проблемы дислексиков

Психологические трудности при дислексии:

- эмоциональная нестабильность;

- изменчивость настроений;

- склонность витать в облаках;

- психологический дискомфорт;

- трудности концентрации на одной деятельности;

- склонность быстро терять интерес;

- непосредственность;

- неуверенность в себе;

- подверженность скуке;

- стремление уйти от действительности;

- рассеянность и мечтательность;

- проблемы идентификации: я кто? я какой?

- высокий уровень тревожности;

- страх ошибки.

Дислексией страдали и многие известные люди[en], которым, тем не менее, это нарушение не помешало в карьере.

Этноязыковой фактор

Научные исследования сентября 2004 года выявили этнокультурные причины развития дислексии, которые не связаны с общим интеллектом и образованием. Так американские исследователи из Национального института психического здоровья обнаружили то что, к примеру, у китайцев (ханьцев), венгров и англофонов за развитие дислексии ответственны различные участки мозга. Во всех изучаемых культурах доля дислексиков оказалась примерно одинаковой, варьируя в пределах от 2 до 10% выборки. По итогам исследования оказалаось что проблема малограмотности китайских детей была связаны со сбоями в левой передней центральной извилине. Это различие учёные объяснили тем что при чтении буквенных языков мозг обычно (в большей или меньшей степени) обрабатывает информацию последовательно, в то время как при чтении китайских иероглифов по большей части требуется мгновенно распознать пиктографический образ. Профессора Чарльза Перфетти из Питсбургского университета установил что дислексия часто имеет специфическую этноязыковую подоплёку. К примеру, дислексия у англоговорящих детей чаще всего связана с нарушениями фонематического слуха так как в английском языке для передачи звучания 62 фонем используется 1120 графем[10], а у венгерских детей дислексия обычно развивается в результате нарушениями кратковременной памяти, которая может не справляться с задачей сцепления и обработки многочисленных аффиксов, следующих за корнем слова в этом агглютинативном языке[11].

Документальные фильмы

- 2014 — «Правописание!» / «Ortho!» (реж. Натали Сартио / Nathalie Sartiaux)

См. также

Примечания

- ↑ Логопедия. Учебник для вузов / Под ред. Л. С. Волковой и С. Н. Шаховской. — М.: Владос, 1999

- ↑ Корнев А. Н. Нарушения чтения и письма у детей (3-е изд.). — СПб.: Речь, 2003

- ↑ Uber Dyslexie (неопр.) // Archiv fur Psychiatrie. — Т. 15. — С. 276—278.

- ↑ Shaywitz S. E., Shaywitz B. A., Pugh K. R. et all Functional disruption in the organization of the brain for reading in dyslexia., Procedures of the National Academy of Sciences USA, 95 (March 1998).- V.5.- N.3.- P. 2636—2641

- ↑ G. Silani, U. Frith, J.-F. Demonet et all Brain abnormalities underlying altered activation in dyslexia: a voxel based morphometry study // Brain, 2005.- V. 128.- P. 2453—2461

- ↑ DeFries, JC and M Alarcon. «Genetics of Specific Reading Disability», Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 1996; Vol 2, pp. 39-47

- ↑ J.Schumacher1, Per Hoffmann, C. Schmäl, G. Schulte-Körne, M. M. Nöthen Genetics of dyslexia: the evolving landscape//Journal of Medical Genetics .-2007.- V.44.- P.289—297

- ↑ Chandrasekar G, Vesterlund L, Hultenby K, Tapia-Páez I, Kere J (2013) The Zebrafish Orthologue of the Dyslexia Candidate Gene DYX1C1 Is Essential for Cilia Growth and Function. PLoS ONE 8(5): e63123

- ↑ Massinen S., Hokkanen M.-E., Matsson H., Tammimies K., Tapia-Páez I, et al. (2011) Increased Expression of the Dyslexia Candidate Gene DCDC2 Affects Length and Signaling of Primary Cilia in Neurons. PLoS ONE 6(6): e20580

- ↑ http://www.slate.fr/story/183513/anglais-francais-guerre-des-langues-bonnes-feuilles

- ↑ http://www.demoscope.ru/weekly/2004/0169/mir01.php

Литература

- Чарльз Ньокиктьен. Детская поведенческая неврология. В двух томах. Том 2; пер. с англ. Д. В. Ермолаев, Н. Н. Заваденко, М. А. Островская; под ред. Н. Н. Заваденко. — М.: Теревинф, 2010.

- Ткаченко, Т. А. Логопедический букварь. — М.: Эксмо, 2009.

Дислексия — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 23 января 2019; проверки требует 1 правка. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 23 января 2019; проверки требует 1 правка.Дислекси́я (от др.-греч. δυσ- — приставка, означающая нарушение, и λέξις — речь) — избирательное нарушение способности к овладению навыками чтения и письма при сохранении общей способности к обучению. Исторически сложилось, что в большинстве европейских стран в понятие «дислексия» включают все проблемы, связанные с письменной речью:

- проблемы с овладением навыком чтения;

- проблемы с овладением навыком письма;

- проблемы с грамотностью;

- проблемы с овладением арифметикой;

- проблемы, связанные с нарушением моторики и координации;

- проблемы с поддержанием внимания.

Российская логопедия рассматривает все эти проблемы по отдельности, не связывая их между собой, как:

- дислексию,

- дисграфию,

- ,

- дискалькулию,

- диспраксию и

- СДВ(Г),

соответственно.

Существует ещё один вид дислексии — дислексия букв (лат. dyslexia litteris). Проявляется при наборе текста в виде нарушения последовательности рядом стоящих букв. Систематически проявление отследить невозможно: появляется только в словах, состоящих из более чем четырёх букв.

Описание[ | ]

В настоящее время существует несколько разных определений дислексии. Одно из них предложено Международной ассоциацией дислексии.

Дислексия — специфическая неспособность к обучению, имеющая нейрологическое происхождение. Характеризуется трудностями с точным или беглым распознаванием слов и недостаточными способностями в чтении и письме. Эти затруднения связаны с неполноценностью фонологических компонентов языка. Они существуют, несмотря на сохранность других когнитивных способностей и полноценные условия обучения. Вторичные последствия могут включать проблемы с пониманием прочитанного, а плохая техника чтения стоит на пути роста словарного запаса и образования в целом.

В 2014 году совет директоров IDA исключил из определения дислексии нейрологическое происхождение. Однако в 2015 вернулся к определению, принятому в 2002 году.

В России используются два подхода к определению дислексии. Один из них — педагогический. Ему соответствует определение, приведённое в учебнике логопедии[1]: «Дислексия — это частичное специфическое нарушение процесса чтения, обусловленное несформированностью (нарушением) высших психических функций и проявляющееся в повторяющихся ошибках стойкого характера».

Другой подход — клинико-психологический. Определение, соответствующее этой научной позиции[2]: «Специфическими нарушениями чтения или дислексией называют состояния, основное проявление которых — стойкая, избирательная неспособность овладеть навыком чтения, несмотря на достаточный для этого уровень интеллектуального (и речевого) развития, отсутствие нарушений слухового и зрительного анализаторов и наличие оптимальных условий обучения. Основным нарушением при этом является стойкая неспособность овладеть и автоматизированным чтением целыми словами, что нередко сопровождается недостаточным пониманием прочитанного. В основе расстройства лежат нарушения специфических процессов, составляющих навыка чтения».

Принято различать дислексию и трудности овладения чтением, вызванные другими причинами, такими, как умственная отсталость, дефекты зрения и слуха. Их называют ещё неспецифическими, или вторичными нарушениями чтения. Дислексию отличает от них стойкость и избирательность нарушений.

Термин «дислексия» обозначает сборную группу детей, имеющих трудности в разных компонентах чтения и письма. В соответствии с традициями англоамериканской клинической психологии диагноз «дислексия» подразумевает нарушения не только в чтении, но и в письме. В российской логопедии нарушения письма имеют самостоятельные наименования: дисграфия и . Несмотря на то, что дислексия есть результат нейробиологических особенностей человека, она не считается психическим заболеванием.

Во многих других областях деятельности ребёнок может проявлять н

Дислексия Википедия

Дислекси́я (от др.-греч. δυσ- — приставка, означающая нарушение, и λέξις — речь) — избирательное нарушение способности к овладению навыками чтения и письма при сохранении общей способности к обучению. Исторически сложилось, что в большинстве европейских стран в понятие «дислексия» включают все проблемы, связанные с письменной речью:

- проблемы с овладением навыком чтения;

- проблемы с овладением навыком письма;

- проблемы с грамотностью;

- проблемы с овладением арифметикой;

- проблемы, связанные с нарушением моторики и координации;

- проблемы с поддержанием внимания.

Российская логопедия рассматривает все эти проблемы по отдельности, не связывая их между собой, как:

- дислексию,

- дисграфию,

- дизорфографию,

- дискалькулию,

- диспраксию и

- СДВ(Г),

соответственно.

Существует ещё один вид дислексии — дислексия букв (лат. dyslexia litteris). Проявляется при наборе текста в виде нарушения последовательности рядом стоящих букв. Систематически проявление отследить невозможно: появляется только в словах, состоящих из более чем четырёх букв.

В настоящее время существует несколько разных определений дислексии. Одно из них предложено Международной ассоциацией дислексии.

Дислексия — специфическая неспособность к обучению, имеющая нейрологическое происхождение. Характеризуется трудностями с точным или беглым распознаванием слов и недостаточными способностями в чтении и письме. Эти затруднения связаны с неполноценностью фонологических компонентов языка. Они существуют, несмотря на сохранность других когнитивных способностей и полноценные условия обучения. Вторичные последствия могут включать проблемы с пониманием прочитанного, а плохая техника чтения стоит на пути роста словарного запаса и образования в целом.

В 2014 году совет директоров IDA исключил из определения дислексии нейрологическое происхождение. Однако в 2015 вернулся к определению, принятому в 2002 году.

В России используются два подхода к определению дислексии. Один из них — педагогический. Ему соответствует определение, приведённое в учебнике логопедии[1]: «Дислексия — это частичное специфическое нарушение процесса чтения, обусловленное несформированностью (нарушением) высших психических функций и проявляющееся в повторяющихся ошибках стойкого характера».

Другой подход — клинико-психологический. Определение, соответствующее этой научной позиции[2]: «Специфическими нарушениями чтения или дислексией называют состояния, основное проявление которых — стойкая, избирательная неспособность овладеть навыком чтения, несмотря на достаточный для этого уровень интеллектуального (и речевого) развития, отсутствие нарушений слухового и зрительного анализаторов и наличие оптимальных условий обучения. Основным нарушением при этом является стойкая неспособность овладеть слогослиянием и автоматизированным чтением целыми словами, что нередко сопровождается недостаточным пониманием прочитанного. В основе расстройства лежат нарушения специфических церебральных процессов, составляющих функциональный базис навыка чтения».

Принято различать дислексию и трудности овладения чтением, вызванные другими причинами, такими, как умственная отсталость, дефекты зрения и слуха. Их называют ещё неспецифическими, или вторичными нарушениями чтения. Дислексию отличает от них стойкость и избирательность нарушений.

Термин «дислексия» обозначает сборную группу детей, имеющих трудности в разных компонентах чтения и письма. В соответствии с традициями англоамериканской клинической психологии диагноз «дислексия» подразумевает нарушения не только в чтении, но и в письме. В российской логопедии нарушения письма имеют самостоятельные наименования: дисграфия и дизорфография. Несмотря на то, что дислексия есть результат нейробиологических особенностей человека, она не считается психическим заболеванием.

Во мно

что это такое, признаки, симптомы, причины, лечение

Время первых слов ребенка — это радость в семье: приятно видеть, как малыш начинает общаться. Обычно малыш произносит свои первые слова за год, а первые предложения — от полутора до двух лет. Задержка в речи должна насторожить родителей — это может быть первым признаком дислексии.

Дислексия является специфическим расстройством обучения нейробиологического происхождения. Это набор симптомов, которые приводят к тому, что люди испытывают трудности с определенными языковыми навыками, особенно с чтением.

Дислексия характеризуется трудностями в точном и/или быстром распознавании слов, способности читать и писать.

Признаки дислексии варьируются в зависимости от возраста. Если у вашего ребенка один или два признака, это не означает, что у него дислексия, но наличие уже больших из перечисленных ниже признаков может означать, что ребенок должен быть осмотрен специализированным специалистом.

Что такое дислексия?

Дислексия, определяемая как расстройство обучения или расстройство в области чтения, письма и правописания, является наиболее распространенным расстройством детей школьного возраста. Дошкольный возраст в каком-то смысле является своего рода переломным моментом для выявления этого расстройства.

Очевидная легкость, с которой большинство детей учатся читать, резко контрастирует с дилеммой удивительно большой подгруппы детей, пытающейся извлечь хоть какой-то смысл из печатных слов.

Согласно определению Международной ассоциации по дислексии (IDA, 2002), такая трудность возникает «несмотря на адекватные интеллектуальные способности и возможность эффективного обучения».

Дислексия характеризуется трудностями в распознавании слов, орфографии, декодирования, медленного чтения и письма, инверсии букв и цифр, а также проблемами запоминания. Неспособность развить свободное чтение (умение читать текст не только точно, но и со скоростью и адекватной выразительностью) также является признаком расстройства, которое сохраняется в подростковом и взрослом возрасте. Это наследственное заболевание с генетическими изменениями, которое до сих пор представляет изменения в неврологическом паттерне.

Симптомы (распознавание и диагностика дислексии)

Необходимо быть внимательным к развитию ребенка в целом, и если вы заметите какие-либо трудности, обратитесь за советом к специалисту. Диагностика и лечение дислексии требует участия междисциплинарной команды с такими профессионалами, как педагог, логопед и психолог.

Дети дошкольного возраста

Ребенок дошкольного возраста может иметь следующие признаки:

- Проблемы с запоминанием рифм; отсутствие интереса к рифмам; плохое произношение слов; трудности с усвоением и запоминанием букв; слабое знание букв собственного имени; неспособность к его запоминанию.

- Ребенок начинает говорить позже, чем большинство других детей.

- Ребенок имеет большие затруднения в произношение слов, чем другие дети.

- Медленное пополнение словарного запаса новыми словами и неспособность запоминать нужные слова.

- Трудности с изучением алфавита, цифр, дней недели, цветов, форм, написания букв и написания своего имени.

- Ребенок демонстрирует трудности в попытке рифмовать слова, распознавать буквы и фонемы.

- Замедленное развитие мелкой моторики. Например, вашему ребенку может потребоваться больше времени, чем другим детям того же возраста, чтобы научиться держать карандаш в таком положении, чтобы писать, пользоваться пуговицами и молниями или чистить зубы.

- Трудности с делением звуков на слова и произношение их вместе.

- Ребенок трудно понимает, что слова можно разделить на части; сложность ассоциирования букв со звуками; неспособность читать простые слова; жаловаться на то, как трудно читать.

- Трудно прочесть простые слова, которые не окружены другими словами.

- Дети могут не спешить изучать связь между буквами и звуками.

В начальной школе

- У детей не беглая речь (частые паузы или колебания).

- Неспособность найти правильные слова, их сбивают с толку слова, похожие по звучанию.

- Проблемы с запоминанием дат, имен, телефонных номеров, списков.

- Сложность выполнения контрольных задач в течение установленного времени.

- Проблемы с пониманием формулировок математических задач.

- Медленное чтение, часто нужна помощь, ребенок боится читать вслух.

- Крайняя трудность в изучении иностранного языка.

В средней школе и в институте

Ученики в средней школе и студенты могут:

- Читать очень медленно с большим количеством неточностей.

- Продолжать писать неправильно или часто писать одно и то же слово по-разному в одном отрывке.

- Избегать тестов, которые требуют чтения и письма, и откладывать выполнение задач по чтению и письму.

- Сложности с подготовкой резюме и схемы для занятий.

- Работать интенсивно над заданиями по чтению и письму.

- Обладать небольшим количеством навыков работы с памятью и выполнять порученные задания медленнее, чем ожидалось.

- Иметь небольшой словарный запас, не могут аккумулировать прочитанную информацию в памяти.

Оценка проводится по правилам, определяемым термином дислексии: трудности чтения у ребенка или взрослого, который во всех остальных аспектах обладает хорошим интеллектом, сильной мотивацией и достаточным образованием.

Диагностика дислексии основана на уже взвешенном синтезе информации — школьной истории ребенка (или взрослого), наблюдениях за его речью и чтением, а также на результатах тестов по чтению и языку.

Когда обратиться к врачу?

Хотя большинство детей готовы учиться читать в детском саду или первом классе, дети с дислексией часто не могут понять основные принципы, необходимые для этой деятельности на данном этапе. Поговорите со своим врачом, если уровень чтения у ребенка ниже ожидаемого для его возраста, или если вы заметили другие признаки дислексии.

Если это расстройство не диагностировать и не лечить, трудности с чтением, возникшие в детстве, продолжатся и во взрослом возрасте.

Причины и факторы риска

Дислексия, как правило, протекает в семьях. Похоже, что она связана с определенными генами, которые влияют на то, как мозг обрабатывает информацию (письмо и язык), а также с факторами риска, присутствующими в окружающей среде.

Факторы риска

Факторами риска развития дислексии являются следующие:

- Семейная история дислексии.

- Преждевременные роды или низкий вес при рождении.

- Воздействие никотина, наркотиков, алкогольных напитков или инфекции во время беременности, которая может изменить развитие головного мозга плода.

- Индивидуальные различия в частях мозга, которые позволяют читать.

Осложнения

Дислексия может вызвать ряд осложнений, в том числе:

- Проблемы с учебой. Поскольку чтение является основным навыком для многих школьных материалов, ребенок с дислексией в большинстве классов находится в невыгодном положении, и ему может быть трудно не отставать от сверстников.

- Социальные проблемы. Без лечения дислексия может вызвать снижение самооценки, проблемы с поведением, беспокойство, агрессию и отстраненность от друзей, родителей и учителей.

- Проблемы во взрослом возрасте. Ребенок может быть лишен возможности раскрыть свой потенциал, когда вырастет, если не научиться читать и писать. Это может иметь долгосрочные образовательные, социальные и экономические последствия.

Дети с дислексией подвергаются повышенному риску синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и наоборот. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью может вызвать трудности с вниманием, а также с гиперактивностью и компульсивным поведением, что может затруднить лечение дислексии.

Лечение

Известного способа исправления существовавших ранее аномалий мозга, которые вызывают дислексию, проблему, которая сохраняется на всю жизнь нет. Тем не менее, раннее выявление и оценка для определения конкретных потребностей и правильного лечения могут улучшить успех.

Образовательные методы терапии

Дислексия лечится с помощью специальных образовательных подходов и методов, вмешательство рекомендуется начать как можно скорее. Психологические тесты помогут учителям ребенка разработать соответствующую программу обучения.

Учителя могут использовать методы, включающие слух, зрение и осязание, чтобы улучшить навыки чтения. Различные психологические хитрости для использования нескольких чувств в обучении (например, прослушивание записанного урока и рисование пальцем формы написанных букв и произнесенных слов), могут помочь ребенку обрабатывать и запоминать информацию.

Лечение направлено на то, чтобы помочь ребенку сделать следующее:

- научится распознавать и использовать кратчайшие звуки, из которых состоят слова;

- понимать, что буквы и последовательности букв представляют звуки и слова;

- понимать, что он читает;

- читать вслух, чтобы приобрести точность, скорость и выразительность при чтении;

- создать словарный запас со словами, узнаваемыми и понятыми.

Если возможно, занятия со специалистом по чтению могут быть полезны для многих детей с дислексией. Если у ребенка серьезная проблема с чтением, вам может потребоваться более частое обучение, и прогресс может быть медленнее.

Раннее лечение

Дети с дислексией, которые получают помощь уже в детском саду или в первом классе, часто улучшают свои навыки чтения, преуспевая в начальной и средней школе.

Дети, не получающие помощи до старших классов, могут испытывать трудности с усвоением навыков чтения, необходимых для хорошего восприятия текста. Они могут отставать в учебе и никогда не успевать. Ребенок с тяжелой дислексией, возможно, никогда не сможет легко читать, однако он может приобрести навыки чтения и выработать стратегии для улучшения школьной успеваемости и качества жизни.

Что могут сделать родители

У вас есть фундаментальная роль, чтобы помочь ребенку преуспеть. Примите следующие меры:

- Решите проблему в раннем возрасте. Если вы подозреваете, что у ребенка дислексия, поговорите с врачом ребенка. Раннее вмешательство может улучшить успех.

- Читайте вслух своему ребенку. Лучше, если вы начнете читать, когда ребенку исполнится 6 месяцев или даже раньше. Попробуйте слушать с ребенком записанные книги. Когда ребенок станет достаточно взрослым, попросите его послушать истории, а затем рассказать их вам.

- Работайте со школой ребенка. Поговорите с учителем ребенка о том, как школа поможет вам добиться успеха. Вы лучший защитник своего ребенка.

- Поощряйте чтение. Чтобы улучшить освоить навыки чтения, ребенок должен читать. Поощряйте ребенка больше читать.

- Подайте пример для чтения. Уделяйте каждый день час на чтение, чтобы ребенок тоже начал читать; это служит примером ребенку. Покажите своему ребенку, что чтением можно наслаждаться.

Что могут делать взрослые с дислексией

Преуспевать в работе взрослым с дислексией может быть трудно. Чтобы помочь себе в достижении целей, независимо от вашего возраста, попытайтесь пройти оценку и получить помощь в чтении и письме.

Проблемы с чтением и письмом не обязательно означают, что человек с дислексией не сможет добиться успеха в жизни. С правильными ресурсами, способные студенты, страдающие дислексией, могут быть очень успешными. Многие люди с дислексией становятся творческими и яркими личностями, и могут быть талантливыми в математике, науке или искусстве. Некоторые люди даже имеют успешную карьеру писателя.

Дислексия Википедия

Дислекси́я (от др.-греч. δυσ- — приставка, означающая нарушение, и λέξις — речь) — избирательное нарушение способности к овладению навыками чтения и письма при сохранении общей способности к обучению. Исторически сложилось, что в большинстве европейских стран в понятие «дислексия» включают все проблемы, связанные с письменной речью:

- проблемы с овладением навыком чтения;

- проблемы с овладением навыком письма;

- проблемы с грамотностью;

- проблемы с овладением арифметикой;

- проблемы, связанные с нарушением моторики и координации;

- проблемы с поддержанием внимания.

Российская логопедия рассматривает все эти проблемы по отдельности, не связывая их между собой, как:

- дислексию,

- дисграфию,

- дизорфографию,

- дискалькулию,

- диспраксию и

- СДВ(Г),

соответственно.

Существует ещё один вид дислексии — дислексия букв (лат. dyslexia litteris). Проявляется при наборе текста в виде нарушения последовательности рядом стоящих букв. Систематически проявление отследить невозможно: появляется только в словах, состоящих из более чем четырёх букв.

В настоящее время существует несколько разных определений дислексии. Одно из них предложено Международной ассоциацией дислексии.

Дислексия — специфическая неспособность к обучению, имеющая нейрологическое происхождение. Характеризуется трудностями с точным или беглым распознаванием слов и недостаточными способностями в чтении и письме. Эти затруднения связаны с неполноценностью фонологических компонентов языка. Они существуют, несмотря на сохранность других когнитивных способностей и полноценные условия обучения. Вторичные последствия могут включать проблемы с пониманием прочитанного, а плохая техника чтения стоит на пути роста словарного запаса и образования в целом.

В 2014 году совет директоров IDA исключил из определения дислексии нейрологическое происхождение. Однако в 2015 вернулся к определению, принятому в 2002 году.

В России используются два подхода к определению дислексии. Один из них — педагогический. Ему соответствует определение, приведённое в учебнике логопедии[1]: «Дислексия — это частичное специфическое нарушение процесса чтения, обусловленное несформированностью (нарушением) высших психических функций и проявляющееся в повторяющихся ошибках стойкого характера».

Другой подход — клинико-психологический. Определение, соответствующее этой научной позиции[2]: «Специфическими нарушениями чтения или дислексией называют состояния, основное проявление которых — стойкая, избирательная неспособность овладеть навыком чтения, несмотря на достаточный для этого уровень интеллектуального (и речевого) развития, отсутствие нарушений слухового и зрительного анализаторов и наличие оптимальных условий обучения. Основным нарушением при этом является стойкая неспособность овладеть слогослиянием и автоматизированным чтением целыми словами, что нередко сопровождается недостаточным пониманием прочитанного. В основе расстройства лежат нарушения специфических церебральных процессов, составляющих функциональный базис навыка чтения».

Принято различать дислексию и трудности овладения чтением, вызванные другими причинами, такими, как умственная отсталость, дефекты зрения и слуха. Их называют ещё неспецифическими, или вторичными нарушениями чтения. Дислексию отличает от них стойкость и избирательность нарушений.

Термин «дислексия» обозначает сборную группу детей, имеющих трудности в разных компонентах чтения и письма. В соответствии с традициями англоамериканской клинической психологии диагноз «дислексия» подразумевает нарушения не только в чтении, но и в письме. В российской логопедии нарушения письма имеют самостоятельные наименования: дисграфия и дизорфография. Несмотря на то, что дислексия есть результат нейробиологических особенностей человека, она не считается психическим заболеванием.

Во мно

Дисграфия — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 7 октября 2017; проверки требуют 15 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 7 октября 2017; проверки требуют 15 правок.Содержание термина «дисграфия» в современной литературе определяется по-разному. Приведем несколько наиболее известных определений. Р. И.Лалаева (1997) дает следующее определение: дисграфия — это частичное нарушение процесса письма, проявляющееся в стойких, повторяющихся ошибках, обусловленных несформированностью высших психических функций, участвующих в процессе письма.

И. Н. Садовникова (1995) определяет дисграфию как частичное расстройство письма (у младших школьников — трудности овладения письменной речью), основным симптомом которого является наличие стойких специфических ошибок. Возникновение таких ошибок у учеников общеобразовательной школы не связано ни со снижением интеллектуального развития, ни с выраженными нарушениями слуха и зрения, ни с нерегулярностью школьного обучения.

А. Н. Корнев (1997, 2003) называет дисграфией стойкую неспособность овладеть навыками письма по правилам графики (т. е. руководствуясь фонетическим принципом письма) несмотря на достаточный уровень интеллектуального и речевого развития и отсутствие грубых нарушений зрения и слуха.

А. Л. Сиротюк (2003) определяет дисграфию как частичное нарушение навыков письма вследствие очагового поражения, недоразвития или дисфункции коры головного мозга.

До настоящего времени нет единого понимания, в каком возрасте или на каком этапе школьного обучения, а также при какой степени проявления нарушения можно диагностировать у ребенка наличие дисграфии. Поэтому разделение понятий «затруднения в овладении письмом» и «дисграфия», понимаемая как стойкое нарушение у ребенка процесса реализации письма на этапе школьного обучения, когда овладение «техникой» письма считается завершенным, на наш взгляд, более корректно как с точки зрения понимания сути дисграфии, так и в плане организации педагогических мероприятий по предупреждению или преодолению данного нарушения.

- Логинова Е.А. Нарушения письма. Особенности их проявления и коррекции у младших школьников с задержкой психического развития: Учебное пособие / Под ред. Л. С. Волковой. —— СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004.- 208 с.