История производства и использования железа — Википедия

Выплавка железа в Средние века[1]

Выплавка железа в Средние века[1]История производства и использования железа берёт своё начало в доисторической эпохе, скорее всего, с использования метеоритного железа. Выплавка в сыродутной печи применялась в XII веке до н. э. в Индии, Анатолии и на Кавказе. Также отмечается использование железа при выплавке и изготовлении орудий и инструментов в 1200 году до н. э. в Африке южнее Сахары[2][3]. Уже в первом тысячелетии до н. э. использовалось кованое железо (англ. Wrought iron). Об обработке железа упоминается в первой книге Библии (Быт. 4:22).

Диаграмма состояний сплавов железа и углерода

Диаграмма состояний сплавов железа и углеродаМатериал, в обиходе называемый «железом», как правило, является сталью или чугуном и представляет собой сплав железа (Fe), как химического элемента, с углеродом (C). Кроме железа и углерода сплав содержит незначительные количества других химических элементов.

При концентрации углерода в сплаве менее 0,3 % получается мягкий пластичный тугоплавкий (температура плавления железа 1539 °C) сплав, за которым и закрепляется название его основного ингредиента — железа. Представление о том железе, с которым имели дело наши предки, сейчас можно получить, исследовав механические свойства гвоздя.

При концентрации углерода в сплаве от 0,3 до 2,14 % сплав называется «сталью». В первозданном виде сталь походит по своим свойствам на железо, но, в отличие от него, поддается закалке: при резком охлаждении после нагрева до определённых температур сталь приобретает большую твёрдость — замечательное достоинство, однако, почти совершенно сводимое на нет приобретённой в процессе той же закалки хрупкостью.

При концентрации углерода в сплаве свыше 2,14 % сплав называется « чугуном». Чугун — хрупкий легкоплавкий сплав, пригодный для литья, но не поддающийся обработке ковкой. Чугун насыщен графитовыми включениями, делающими его неоднородным и механически непрочным. Температура плавления чугуна варьируется от 1150 до 1300 °C.

Технологии производства и обработки железа и сплавов[править | править код]

Для производства железа исторически применялось несколько технологий, которые сложно расположить в хронологическом порядке.

Метеоритное железо[править | править код]

Использование железа началось намного раньше, чем его производство. Иногда люди находили куски серовато-чёрного металла, попавшие на Землю с метеоритами — метеоритное железо, использовали их для изготовления оружия: перековывали в кинжалы или наконечники копий. Метеоритное железо было более прочным и пластичным, чем бронза, и дольше «держало» остроту лезвия. Поскольку железные метеориты содержали железоникелевый сплав, можно предположить, что качество некоторых уникальных кинжалов могло соперничать с современным ширпотребом

Сыродутная печь[править | править код]

Первым устройством для получения железа из руды стала одноразовая сыродутная печь (сыродутный горн, домница). Несмотря на наличие недостатков способ получения железа с использованием такой печи долгое время оставался единственным способом получения железа из руды. На Руси появление первых домниц относят к IX веку[5].

Впервые железо научились обрабатывать народы Анатолии. Древние греки считали, что открывателями железа был народ халибов. В литературе этот народ назывался устойчивым выражением «отец железа». Слово «сталь» на греческом языке («Χάλυβς») происходит от этого этнонима.

«Железная революция» началась на рубеже I тысячелетия до нашей эры в Ассирии. Железные мечи научились изготавливать представители Гальштатской культуры. С VIII века до нашей эры сварочное железо быстро стало распространяться в Европе, в III веке до нашей эры оно вытеснило бронзу в Галлии, во II веке новой эры появилось в Германии, а в VI веке уже широко употреблялось в Скандинавии; племенами же, проживающими на территории будущей Руси — киммерийцами, а позже скифами и сарматами — железо использовалось ещё до н. э.. В Японии железный век наступил только в VII веке нашей эры.

Известный популяризатор науки Айзек Азимов так описывает историю перехода человечества из бронзового века в железный[6]:

| Где-то около XV—XIV вв. до н. э. техника выплавки и науглероживания железа была разработана в кавказских предгорьях в Урарту. Эта страна находилась тогда под властью Хеттского царства, которое находилось на высшей точке своей мощи. Хеттские цари тщательно охраняли монополию на новую технику, ибо понимали её важность. Вначале получали только маленькие партии железа, и в течение нескольких столетий оно стоило порой в сорок раз дороже серебра. Но ещё до того, как выплавку можно было увеличить, а хеттам — этим воспользоваться, им пришёл конец. Хеттское царство было разрушено во время беспорядков, последовавших за движением «народов моря», и хеттская монополия на железо была нарушена. Технология выплавки железа быстро распространялась в том числе, конечно, в Ассирию, которая граничила с «железным царством» Урарту. |  |

Первым шагом в зарождающейся чёрной металлургии было получение железа путём восстановления его из окиси. Болотная руда перемешивалась с древесным углём и закладывалась в печь. При высокой температуре, создаваемой горением угля, углерод начинал соединяться не только с атмосферным кислородом, но и с тем кислородом, который был связан с атомами железа.

После выгорания угля в печи оставалась так называемая «крица» — комок пористого восстановленного железа с примесью большого количества шлаков. Крицу потом снова разогревали и подвергали обработке ковкой, выколачивая шлак из железа. Полученный брусок железа (в котором всё же оставалось 2—4 % шлака) назывался «кричной болванкой». Долгое время ковка была основным процессом в технологии производства железа, причём, с приданием изделию формы она была связана в последнюю очередь. Ковкой получался сам материал.

Сварное оружие[править | править код]

Сталь производилась уже из готового железа путём насыщения углеродом последнего. При высокой температуре и недостатке кислорода углерод, не успевая окисляться, пропитывал железо. Чем больше было углерода, тем твёрже оказывалась сталь после закалки.

Как можно было заметить, ни один из перечисленных выше сплавов не обладает таким свойством, как упругость. Железный сплав может приобрести это качество, только если в нём возникает чёткая кристаллическая структура, что происходит, например, в процессе застывания из расплава. Проблема же древних металлургов заключалась в том, что расплавить железо они не могли. Для этого требуется разогреть его до 1540 °C, в то время как технологии древности позволяли достичь температур в 1000‑1300 °C. Вплоть до середины XIX века было невозможно расплавить железо и сталь с содержанием углерода менее 0,4 %, так как плавкость железных сплавов снижается по мере уменьшения концентрации углерода.

Таким образом ни железо, ни сталь сами по себе для изготовления оружия не годились. Орудия и инструменты из чистого железа выходили слишком мягкими, а из чистой стали — слишком хрупкими. Потому, чтобы изготовить, например, меч, приходилось делать «бутерброд» из двух пластин железа, между которыми закладывалась стальная пластина. При заточке мягкое железо стачивалось и появлялась стальная режущая кромка.

Такое оружие, сваренное из нескольких слоёв с разными механическими свойствами, называлось сварным. Общими недостатками этой технологии являлись излишняя массивность и недостаточная прочность изделий. Сварной меч не мог пружинить, вследствие чего неизбежно ломался или гнулся при ударе о непреодолимую преграду.

В целом же сварное оружие не превосходило остротой столовый нож. Уже одно это обстоятельство требовало делать его достаточно массивным для придания удовлетворительных рубящих свойств.

Единственной мерой, позволяющей достичь сочетания остроты и твёрдости в рамках технологии сварки, была закалка изделия уже после его заточки. Применим же этот метод становился в случае, если стальная режущая кромка приваривалась просто к железному обуху, а не заключалась в «бутерброд» из железа. Либо после заточки могли быть закалены клинки, у которых железный сердечник покрывался снаружи сталью. Недостатком такого метода было то, что заточка оказывалась возможна лишь однажды. Когда стальное лезвие повреждалось и тупилось, весь клинок приходилось перековывать.

Тем не менее именно освоение техники сварки — несмотря на все её недостатки — произвело настоящий переворот во всех сферах человеческой деятельности и привело к огромному возрастанию производительных сил. Сварные орудия были вполне функциональны и, при том, общедоступны. Только с их распространением каменные орудия оказались окончательно вытеснены, и наступил век металла.

Железные орудия решительно расширили практические возможности человека. Стало возможным, например, строить рубленные из брёвен дома — ведь железный топор валил дерево уже не в три, как медный, а в 10 раз быстрее, чем каменный. Широкое распространение получило и строительство из тёсаного камня. Он, естественно, употреблялся и в эпоху бронзы, но большой расход сравнительно мягкого и дорогого металла решительно ограничивал такие эксперименты. Значительно расширились также и возможности земледельцев.

Булатная сталь и дамаск[править | править код]

Увидеть железо жидким металлурги смогли только в XIX веке, однако ещё на заре железной металлургии — в начале I тысячелетия до нашей эры — индийские мастера сумели решить проблему получения высокоуглеродистой стали с композитной структурой. Такую сталь называли булатом, но из-за сложности изготовления и отсутствия необходимых материалов в большей части мира эта сталь так и осталась индийским секретом на долгое время.

Более технологичный путь получения упругой стали, при котором не требовались ни особо чистая руда, ни графит, ни специальные печи, был найден в Китае во II веке нашей эры. Сталь перековывали до двенадцати раз, при каждой ковке складывая заготовку вдвое, в результате чего получался отличный оружейный материал, называемый «дамаском», из которого, в частности, делались японские катаны (мечи). Количество слоёв стали рассчитывается по формуле A=2Nx{\displaystyle A=2^{N}x}, где N{\displaystyle N} — количество проковок, а x{\displaystyle x} — изначальное количество видов (слоёв) стали, сковываемой в «бутерброд». При каждой ковке количество слоёв удваивалось, а после 12 проковок количество слоёв достигало 4096, и слои становились неразличимы.

Штукофен[править | править код]

Более высокую, по сравнению с сыродутной печью, ступень в развитии чёрной металлургии представляли собой постоянные высокие печи, называемые в Европе штукофенами. Это действительно была высокая печь — с четырёхметровой трубой для усиления тяги. Мехи штукофена «качались» уже несколькими людьми, а иногда и водяным двигателем. Штукофен имел дверцы, через которые раз в сутки извлекалась крица.

Изобретены штукофены были в Индии в начале первого тысячелетия до новой эры. В начале нашей эры они попали в Китай, а в VII веке вместе с «арабскими» цифрами арабы заимствовали из Индии и эту технологию. В конце XIII века штукофены стали появляться в Германии и Чехии (а ещё до того были на юге Испании) и в течение следующего века распространились по всей Европе.

Производительность штукофена была несравненно выше, чем сыродутной печи — в день он давал до 250 кг железа, а температура в нём оказывалась достаточна для науглероживания части железа до состояния чугуна. Однако штукофенный чугун при остановке печи застывал на её дне, смешиваясь со шлаками, а очищать металл от шлаков умели тогда только ковкой, но как раз ей-то чугун и не поддавался. Его приходилось выбрасывать.

Иногда, впрочем, штукофенному чугуну пытались найти какое-то применение. Например, древние индусы отливали из грязного чугуна гробы, а турки в начале XIX века — пушечные ядра. Трудно судить, сколь хорошими были гробы, но ядра из него получались невысокого качества.

Ядра для пушек из железистых шлаков в Европе отливали ещё в конце XVI века. Из литой брусчатки делались дороги. В Нижнем Тагиле до сих пор сохранились здания с фундаментами из литых шлаковых блоков[7].

Блауофен[править | править код]

Металлурги давно заметили связь между температурой плавления и выходом продукта — чем выше была температура, тем большую часть содержащегося в руде железа удавалось восстановить. Потому рано или поздно им приходила мысль улучшить штукофен — добавить предварительный подогрев воздуха и увеличить высоту трубы. В середине XV века в Европе появились печи нового типа — блауофены, которые сразу преподнесли сталеварам неприятный сюрприз.

Более высокая температура действительно значительно повысила выход железа из руды, но она же повысила и долю железа науглероживающегося до состояния чугуна. Теперь уже не 10 %, как в штукофене, а 30 % выхода составлял чугун — «свиное железо», ни к какому делу не годное. В итоге, выигрыш часто не окупал модернизации.

Блауофенный чугун, как и штукофенный, застывал на дне печи, смешиваясь со шлаками. Он выходил несколько лучшим, так как его самого было больше, следовательно, относительное содержание шлаков выходило меньше, но продолжал оставаться малопригодным для литья. Чугун, получаемый из блауофенов, оказывался уже достаточно прочен, но оставался ещё очень неоднородным. Из него выходили только предметы простые и грубые — кувалды, наковальни, пушечные ядра.

Кроме того, если в сыродутных печах могло быть получено только железо, которое потом науглероживалось, то в штукофенах и блауофенах внешние слои крицы оказывались состоящими из стали. В блауофенных крицах стали было даже больше, чем железа. С одной стороны, это было хорошо, но вот отделить сталь от железа оказалось весьма затруднительно. Содержание углерода становилось трудно контролировать. Только долгой ковкой можно было добиться однородности его распределения.

В своё время, столкнувшись с этими затруднениями, индусы не стали двигаться дальше, а занялись тонким усовершенствованием технологии и пришли к получению булата. Но индусов в ту пору интересовало не количество, а качество продукта. Европейцы, экспериментируя с чугуном, скоро открыли передельный процесс, поднявший металлургию железа на качественно новый уровень.

Доменная печь[править | править код]

Следующим этапом в развитии металлургии стало появление доменных печей. За счёт увеличения размера, предварительного подогрева воздуха и механического дутья, в такой печи всё железо из руды превращалось в чугун, который расплавлялся и периодически выпускался наружу. Производство стало непрерывным — печь работала круглосуточно и не остывала. За день она выдавала до полутора тонн чугуна. Перегнать же чугун в железо в горнах было значительно проще, чем выколачивать его из крицы, хотя ковка все равно требовалась — но теперь уже выколачивали шлаки из железа, а не железо из шлаков.

Хотя найденные в Китае чугунные изделия восходят к V веку до нашей эры[8], самые ранние доменные печи, производящие чугун в «чушках» (слитках), который мог переплавляться в очищенный чугун в вагранках, датируются III—II веками до нашей эры. Подавляющее большинство обнаруженных ранних мест доменного производства относятся к периоду после введения государственной монополии на соль и железорудную промышленность в 117 году до нашей эры (период правления императора У-ди, 141—87 до н. э.) в эпоху династии Хань (202 год до нашей эры — 220 год нашей эры). Большинство железоделательных мест, открытых до 117 года до нашей эры, занимались лишь литьём из заготовок, выплавленных в доменных печах в других районах, отдалённых от населённых пунктов[9][10].

В Европе доменные печи впервые были применены на рубеже XV—XVI веков. На Ближнем Востоке и в Индии эта технология появилась только в XIX веке (в значительной степени, вероятно, потому, что водяной двигатель из-за характерного дефицита воды на Ближнем Востоке не употреблялся). Наличие в Европе доменных печей позволило ей обогнать в XVI веке Турцию если не по качеству металла, то по валу. Это оказало несомненное влияние на исход борьбы, особенно когда оказалось, что из чугуна можно лить пушки.

Георгий Агрикола так описывает средневековую технологию плавки[11]:

| Обычай выдающихся плавильщиков, умеющих управлять четырьмя элементами (имеются в виду земля, воздух, огонь и вода — вне цитаты), таков. Они смешивают в правильных пропорциях руды, содержащие земли, и загружают их в печи. Затем льют нужное количество воды и умело управляют движением воздуха, поступающего из мехов, забрасывая руду туда, где огонь горит с наибольшей силой. Мастер равномерно обрызгивает водой внутреннее пространство печи, слегка увлажняя древесный уголь с тем, чтобы к нему приставали мелкие частицы руды; иначе эти частицы приводятся в движение силой дутья и огня и уносятся вместе с дымом. |  |

Также Агрикола верно объясняет необходимость изменения конструкции печи в зависимости от типа руд[11]:

| Так как природа руд, подлежащих плавке, бывает различной, плавильщикам приходится устраивать горн то выше, то ниже и устанавливать трубу, куда вводятся насадки мехов под меньшим или большим углом для того, чтобы дутье при надобности было более или менее сильным. Если руды нагреваются и плавятся легко, то для работы плавильщиков необходим низкий горн, а труба должна быть установлена под небольшим углом, чтобы дутье было легкое. Наоборот, если руды нагреваются и плавятся медленно, то требуется высокий горн, а труба должна быть установлена с крутым уклоном, чтобы обеспечить сильное дутье. Для руд этого рода нужна весьма горячая печь, в которой сначала расплавляются шлаки, штейны или легкоплавкие камни для того, чтобы руда не могла пригореть к поду горна и закрыть выпускное отверстие. |  |

Передельный процесс[править | править код]

С XVI века в Европе получил распространение так называемый передельный процесс в металлургии — технология, при которой железо ещё при получении за счёт высокой температуры плавления и интенсивного науглероживания перегонялось в чугун, а уже затем, жидкий чугун, освобождаясь от лишнего углерода при отжиге в горнах, превращался в сталь.

Из передельной стали уже можно было изготавливать кривые мечи (например, сабли), чего не позволяла сделать сварная технология.

Применение угля, коксование, пудлингование, горячее дутьё[править | править код]

С начала XVII века европейской кузницей стала Швеция, производившая половину железа в Европе. В середине XVIII века её роль в этом отношении стала стремительно падать в связи с очередным изобретением — применением в металлургии каменного угля.

Прежде всего надо сказать, что до XVIII века включительно каменный уголь в металлургии практически не использовался — из-за высокого содержания вредных для качества продукта примесей, в первую очередь — серы. С XVII века в Англии каменный уголь, правда, начали применять в пудлинговочных печах для отжига чугуна, но это позволяло достичь лишь небольшой экономии древесного угля — большая часть топлива расходовалась на плавку, где исключить контакт угля с рудой было невозможно.

Потребление же топлива в металлургии уже тогда было огромно — домна (доменная печь) пожирала воз угля в час. Древесный уголь превратился в стратегический ресурс. Именно изобилие дерева в самой Швеции и принадлежащей ей Финляндии позволило шведам развернуть производство таких масштабов. Англичане, имевшие меньше лесов (да и те были зарезервированы для нужд флота), вынуждены были покупать железо в Швеции до тех пор, пока не научились использовать каменный уголь. Его ввёл в употребление в XVII веке Клемент Клерк и его мастера кузнечных дел и литья.

С 1709 году в местечке Коулбрукдейл Абрахам Дарби, основатель целой династии металлургов и кузнецов, использовал кокс для получения чугуна из руды в доменной печи. Из него поначалу делали лишь кухонную утварь, которая отличалась от работы конкурентов лишь тем, что её стенки были тоньше, а вес меньше. В 1750-х годах сын Дарби (Абрахам Дарби II) построил ещё несколько домен, и к этому времени его изделия были ещё и дешевле, чем изготовленные на древесном угле. В 1778 году внук Дарби, Абрахам Дарби III, из своего литья построил в Шропшире знаменитый Железный мост, первый мост в Европе, полностью состоящий из металлических конструкций.

Для дальнейшего улучшения качества чугуна в 1784 году Генри Корт разработал процесс пудлингования. Среди многих металлургических профессий того времени, пожалуй, самой тяжелой была профессия пудлинговщика. Пудлингование было основным способом получения железа почти на протяжении всего XIX века. Это был очень тяжёлый и трудоёмкий процесс. Работа при нём шла так. На подину пламенной печи загружались чушки (слитки) чугуна; чушки расплавляли. По мере выгорания из металла углерода и других примесей температура плавления металла повышалась, и из жидкого расплава начинали «вымораживаться» кристаллы довольно чистого железа. На подине печи собирался комок слипшейся тестообразной массы. Рабочие-пудлинговщики приступали к операции накатывания крицы при помощи железного лома. Перемешивая ломом массу металла, они старались собрать вокруг лома комок, или крицу, железа. Такой комок весил до 50—80 кг и более. Крицу вытаскивали из печи и подавали сразу под молот — для проковки с целью удаления частиц шлака и уплотнения металла[7].

Рост производства и улучшение качества английского металла к концу XVIII века позволило Великобритании полностью отказаться от импорта шведского и российского железа. Развернулось сооружение каналов, позволявших перевозить уголь и металлы.

С 1830 по 1847 год производство металла в Англии возросло более чем в 3 раза. Применение горячего дутья при плавке руды, начавшееся в 1828 году, втрое сократило расход топлива и позволило использовать в производстве низшие сорта каменного угля, С 1826 по 1846 год экспорт железа и чугуна из Великобритании увеличился в 7,5 раза[12].

Конвертерное производство и мартеновские печи[править | править код]

В 1856 году Генри Бессемер получил патент на новую технологию производства стали (бессемеровский процесс). Он изобрёл конвертер — устройство, в котором сквозь жидкий чугун, получаемый в доменных печах, продувался воздух. В конвертере происходит выгорание углерода, растворённого в железе, что позволяет получать сталь в существенно больших количествах, чем это было ранее доступно.

Альтернативой применения конвертера на протяжении XX века являлась мартеновская печь, в которой также происходило дожигание углерода. К концу XX века мартеновские печи стали очевидно устаревшей технологией и были вытеснены кислородно-конвертерным производством стали.

В середине XX века был изобретён турбодетандер, позволяющий снизить затраты на производство кислорода. Кислород стал достаточно дешёвым, чтобы получить массовое применение в сталелитейной промышленности. Продувка расплавленного чугуна кислородом существенно разогревает металл, что упрощает производство (железо не «вымораживается», а остаётся жидким), позволяет также в конвертер сбрасывать металлолом для переплавки, а также в ряде случаев улучшает качество металла за счёт отсутствия растворённого в металле азота.

Электрометаллургия[править | править код]

Способность постоянного электрического тока восстанавливать металлы была обнаружена ещё в самом начале XIX века, однако отсутствие мощных источников электроэнергии ограничивало применение этих процессов лабораторными исследованиями. Появление в начале XX века мощных электростанций позволило создать промышленные технологии электрометаллургии. Изначально такие процессы применялись для производства цветных металлов, но к середине XX века пришли и в чёрную металлургию. Широкое применение нашли процессы электрической рудовосстанавливающей плавки, при которой железная руда, смешенная с незначительным количеством углерода, подвергается воздействию мощной электрической дуги, где происходит электрическое восстановление железа на катоде и выгорание примесей на аноде. Таким способом удаётся получить чугун высокого качества, сократить расход кислорода и снизить уровень выбросов углекислого газа. Передельные электрометаллургические процессы дают возможность плавить чугун в вакууме, в среде защитного газа, в присутствии химически активных легирующих элементов, что позволяет получать легированные стали высокого качества и специальные стали (жаропрочные, радиационно стойкие). Стали, получение которых возможно только электрометаллургическими процессами называют электросталями.

Восстановление водородом[править | править код]

Доменные печи и конвертерное производство является достаточно современным, но весьма грязным для экологии процессом. При том, что большая часть железа получается в кислородно-конвертерном производстве, велики и выбросы углекислого и угарного газов в атмосферу. Модной альтернативой становится прямое восстановление железа из руды водородом. При этом образующиеся частички железа расплавляются в электрических печах, после чего добавляется углерод и получается сталь.

Кузнецы-любители[править | править код]

Первыми производство железных изделий организовали кузнецы-любители — обычные крестьяне, промышлявшие таким ремеслом в свободное от обработки земли время. Кузнец сам находил «руду» (болотная руда вблизи ржавого болота или красный песок), сам выжигал уголь, сам строил сыродутную печь и выплавлял железо, сам ковал, сам обрабатывал.

Умение мастера на данном этапе закономерно было ограничено выковыванием изделий самой простой формы. Инструментарий же его состоял из мехов, каменных молота и наковальни и точильного камня. Железные орудия производились с помощью каменных инструментов.

Если удобные для разработки залежи руды имелись поблизости, то и целая деревня могла заниматься производством железа, но такое было возможным только при наличии устойчивой возможности выгодного сбыта продукции, чего практически не могло быть в условиях натурального хозяйства.

При такой организации производства железа, никогда не удавалось за его счёт полностью покрыть все потребности в самом простом оружии и самых необходимых орудиях труда. Из камня продолжали изготавливаться топоры, из дерева — гвозди и плуги. Металлические доспехи оставались недоступными даже для вождей. Концентрация железных изделий составляла всего порядка 200 граммов на душу населения[источник не указан 1116 дней].

На таком уровне доступности железа находились в начале нашей эры наиболее отсталые племена среди бриттов, германцев и славян. В XII‑XIII веке прибалты и финны сражаясь с крестоносцами пользовались ещё каменным и костяным оружием. Все эти народы умели уже делать железо, но ещё не могли получить его в необходимом количестве.[источник не указан 1116 дней]

Профессиональные кузнецы[править | править код]

Следующим этапом развития чёрной металлургии были профессиональные кузнецы, которые всё ещё сами выплавляли металл, но на добычу железоносного песка и выжигания угля чаще уже отправляли других мужиков — в порядке натурального обмена. На этом этапе кузнец, обычно, уже имел помощника-молотобойца и как-то оборудованную кузницу.

С появлением кузнецов концентрация железных изделий возрастала в 4‑5 раз. Теперь уже каждый крестьянский двор мог быть обеспечен персональным ножом и топором. Возрастало и качество изделий. Кузнецы профессионалы, как правило, владели техникой сварки и могли вытягивать проволоку. В принципе, такой умелец мог получить и дамаск, если знал как, но производство дамаскового оружия требовало такого количества железа, что не могло ещё быть сколько-то массовым.

В XVIII-XIX веках деревенские кузнецы умудрялись даже изготовлять стволы к нарезному оружию, но в этот период они уже пользовались оборудованием, которое сделали не сами. Некоторого масштаба перенос ремесленного производства из города в деревню становился возможным на таком этапе развития города, когда стоимость даже довольно сложного оборудования оказывалась незначительной.

Средневековые же деревенские кузнецы сами делали свои орудия труда. Как умели. Поэтому рядовой мастер обычно преуспевал в изготовлении предметов простой плоской формы, но положительно затруднялся, когда требовалось изготовить трёхмерное изделие, или состыковать несколько изделий между собой — что, например, требовалось для создания надёжного шлема. Изготовить же такое сложное изделие, как спусковой механизм для арбалета, деревенскому кузнецу было непосильно — для этого ведь потребовались бы даже измерительные устройства.

Не было у кустарных кузнецов и специализации — и мечи, и иголки, и подковы делал один и тот же мастер. Более того, во все времена сельские кузнецы были заняты в первую очередь именно изготовлением наиболее необходимых односельчанам простейших производственных и бытовых орудий, но не оружия.

Впрочем, последнее отнюдь не отменяет того обстоятельства, что в примитивных культурах даже самый заурядный кузнец считался несколько сродни колдуну, хотя, более адекватно его можно уподобить художнику. Выковывание даже обычного меча было настоящим искусством.

Теоретически всё выглядело просто: надо только наложить одна на другую три полоски металла, проковать их, и клинок готов. На практике, однако, возникали проблемы — с одной стороны надо было добиться прочной сварки и даже взаимопроникновения слоев, а с другой, нельзя было нарушать равномерность толщины слоя (а она-то и была — с лист бумаги) и, тем более, допустить, чтобы слой разорвался. А, ведь, обработка производилась тяжёлым молотом.

До разделения труда между городом и деревней годовое производство железа не превышало 100 граммов в год на человека, форма изделий была очень простой, а качество — низким, и, когда описывается вооружение какого-нибудь варяга, систематически упускается из вида, что речь идёт об оружии вождя, откопанном в его кургане. Варвары, которым курганы не полагались, вооружались существенно проще. На данном уровне развития производительных сил (характерном, например, для галлов, франков, норманнов, Руси X века) тяжёлое вооружение могло иметься только у аристократии — не более одного воина в броне на 1000 человек населения.

На новый уровень металлообрабатывающая промышленность вступила только тогда, когда стало возможным разделение труда и возникновение специальностей. Мастер железо покупал, причём уже нужного качества, покупал инструменты, необходимые по его профилю, и нанимал подмастерьев. Если уж он и делал ножи, то сдавал их на реализацию ящиками. Если делал мечи, то не по два в год, а по четыре в неделю. И, естественно, обладал большим опытом в их изготовлении.

Но для возникновения специализации непременно требовался город — хоть на несколько тысяч жителей — чтобы мастер мог всё купить и продать. Даже очень крупные призамковые посёлки (а их население тоже иногда достигало нескольких тысяч человек) не давали такой возможности — ведь в них не только ничего не производилось на продажу в другие поселения, но и отсутствовал даже внутренний товарообмен.

Чем более был развит обмен, тем больше могло быть мастеров и их специализаций, сформироваться разделение труда. Но для значительного развития обмена требовались деньги и сравнительная стабильность.

Ещё больший прогресс мог быть достигнут организацией мануфактуры, но вокруг неё требовалось выстроить уже 50-тысячный город, и наличие ещё нескольких таких же поблизости.

Тем не менее, даже после сосредоточения ремесленного производства в городах, колоритная фигура кузнеца оставалась непременным элементом пасторального ландшафта вплоть до начала, а кое-где и до середины XX века. Долгое время крестьяне просто не имели возможности покупать городские изделия. На ранних этапах развития обмена квалифицированные ремесленники обслуживали только господствующие классы — в первую очередь военные сословия.

После распространения штукофенов[править | править код]

Кустарное производство железа, однако, перестало практиковаться сразу после распространения штукофенов. Кузнецы начали покупать железо в слитках, а ещё чаще — железный лом, на предмет перековки мечей на орала.

Когда же развитие товарности хозяйства сделало ремесленные изделия доступными широким массам, кузнецы ещё долго занимались починкой сделанных в городах орудий.

Параллельно с решением организационных моментов улучшение методов обработки металлов требовало и совершенствования техники. Поскольку же основным методом была ковка, то усовершенствованию подлежали в первую очередь молоты.

Дело было в том, что, если ковка осуществлялась ручным молотом, то и размер изделия оказывался ограничен физическими возможностями кузнеца. Человек был способен отковать деталь весом не более нескольких килограммов. В большинстве случаев этого оказывалось достаточно, но при изготовлении, скажем, деталей осадных машин без механического молота, приводимого в движение водяным колесом, мулами или рабочими, было уже не обойтись.

Проблема выковывания массивных (до нескольких центнеров) деталей была решена ещё в античности, но в период средних веков она обрела новую остроту, так как крицы, получаемые из штукофенов, тоже нельзя было отковать кувалдой.

Конечно, можно было делить их на небольшие части, но, при этом, в каждой оказалось бы своё, причём неизвестное, содержание углерода, а потом, для изготовления мало-мальски крупного изделия полученные куски пришлось бы сковывать обратно.

Всё это было крайне невыгодно. Ковать крицу надо было целиком. Потому, штукофен по-хорошему требовалось комплектовать даже не одной, а тремя водяными машинами — одна качала мехи, другая — орудовала молотом, третья — откачивала воду из шахты. Без третьей тоже было никак — кустарными заготовками штукофен рудой было не обеспечить.

Впрочем, объёмы производства зависели не столько от технологий, сколько от организации труда. Если металлург не отвлекался на другие задачи, то и сыродутных печей он мог наделать куда больше. Так, в Риме производство достигло 1.5 килограмма на человека в год, и этого не хватало — железо в Рим возили даже из Китая. В Европе же и Азии даже с использованием штукофенов производство редко достигало килограмма. Но с появлением доменных печей в Европе этот показатель разом утроил

Когда на Руси начали делать татуировки — Рамблер/новости

Сегодня в России татуировки не менее популярны и распространены, чем в западных странах. Ограничений для татуированных людей с каждым днем все меньше и меньше. Рисунки на теле сегодня почти стали нормой. Но все же они воспринимаются как нечто новомодное, молодежное. Однако на самом деле татуировки в России — вещь очень древняя.Сибирские традиции

Многие ошибочно считают, что мода на татуировки распространилась по свету благодаря народам Океании, у которых манеру украшать тела рисунками позаимствовали английские моряки в XIX веке. Но еще Дарвин писал, что через татуировки прошел каждый народ. Так это или не так, наверное, точно выяснить не удастся никогда. Но то, что татуировки были известны в Европе и Азии по крайней мере в письменной древности, задолго до британских матросов — неоспоримый факт. Например, первые самые древние татуированные тела относятся к 4 тысячелетию до н. э. и были обнаружены в египетских гробницах.

Однако многие ученые полагают, что практика нанесения на тело татуировок существовала гораздо раньше. Исследователь культуры татуировки Джон Э. Раш считает, что примитивные тату мог наносить себе еще homo erectus 2 млн лет назад. Однако Раш и сам признает, что это всего лишь гипотеза, которая исходит из допущения о том, что татуировка и скарификация (нанесение на себя шрамов-украшений) появились вместе с первыми зачатками примитивной культуры и религии. Но то, что татуировки практиковались многими народами еще в каменном веке — общепризнанный факт.

Поэтому есть все основания полагать, что очень многие народы, которые в древности жили на территории России, практиковали тату. Сложно найти прямые этому доказательства, так как татуированные тела сохраняются в исключительных случаях. Но все же иногда их обнаруживают. Например, татуировками покрыто тело наделавшей много шума алтайской мумии, прозванной в СМИ «алтайской принцессой Укок». Она была похоронена в V-III веках до н. э.

Но Алтай — далеко не единственное место, где фиксируется древняя традиция тату. На сегодняшний день хорошо изучены ритуалы нанесения рисунков на тело у чукчей, коряков, тунгусов, а также айнов, которые раньше населяли территории современных Камчатки и Хабаровского края. Установить древность традиции тату у чукчей невозможно, так как они почти никогда не контактировали с письменными народами до прихода русских. Но уже в XVIII веке богатая традиция разнообразных защитных татуировок в этом народе считалась очень старой, и медленно теряла популярность. А возраст культуры специфических татуировок айнов — прежде всего, «губы Джокера» у женщин, некоторые культурологи оценивают в 10 тысяч лет. Косвенно это подтверждают находки айнских идолов эпохи неолита, у которых есть этот джокеровский татуаж губ. По мнению культуролога С. Ч. Лима, именно айны, как носители самой древней традиции, очень давно распространили ритуал татуирования среди коряков, тунгусов, и других народов российского Дальнего Востока.Тату у русичей

Многие исследователи полагают, что татуировки почти всегда сопутствуют языческой вере. Древнегреческие авторы писали о нательных рисунках у германцев и галлов, однако, справедливости ради стоит отметить, что это могли быть и просто временные изображения, а не постоянные татуировки. Языческие идолы народов Европы — германцев, фракийцев, славян, зачастую покрыты вырезанными узорами, очень напоминающими татуировки. Так что мы имеем все основания предполагать, что язычники, которые жили на территории России — балтийские, славянские, финно-угорские племена, могли украшать свои тела тату.

Единственное, но очень яркое описание татуированных русов, которые имеют одинаковые шансы быть викингами и славянами, мы встречаем у арабского путешественника Фадлана в его «Книге о путешествии на Волгу» начала X века: «Я видел русов, когда они прибыли по своим торговым делам 676 и расположились у реки Атыл. Я не видал [людей] с более совершенными телами, чем они. Они подобны пальмам, белокуры, красны лицом, белы телом. Они не носят ни курток, ни хафтанов, но у них мужчина носит кису, которой он охватывает один бок, причем одна из рук выходит из нее наружу. И при каждом из них имеется топор, меч и нож, [причем] со всем этим он [никогда] не расстается. Мечи их плоские, бороздчатые, франкские. И от края ногтей иного из них [русов] до его шеи [имеется] собрание деревьев, изображений [картинок] и тому подобного».

Осуждение татуировок как языческой практики мы встречаем в библейской книге Левита. Средневековые христианские, исламские и иудейские богословы осуждают нанесение долговечных рисунков на тело как языческую практику. Так, например, Ефим Сирин — великий христианский богослов IV века, писал в своем толковании Библии так: «повелевает и постановляет законом, на телах своих не делать едкими составами неизгладимых начертаний, подобно тому, как делают Египтяне, на телах своих начертывая неизгладимые изображения богов своих». Поэтому, если даже в Древней Руси религиозные татуировки у язычников были распространены, нет ничего удивительного в том, что после крещения они исчезли.

Тату в России Нового времени

Но современная тату-традиция появилась гораздо позже, в петровское время, и здесь все было куда более прозаично. Культурологи К. З. Трапаидзе и В. Б. Малинин полагают, что татуировки в России изначально появились в тюремной среде, и их прообразом были петровские каленые метки, которыми помечали преступников. В XVIII веке в рану начали втирать пигмент — порох или охру, и рана превращалась в грубую татуировку. В XIX веке такая метка превратилась из клейма, которое на преступнике ставят органы охраны порядка, в способ сословной идентификации.

Каторжники набивали себе наколки самостоятельно. По мнению Малинина и Трапаидзе, В конце XIX в. воровские наколки были распространены среди каторжников Сахалина, криминального мира Санкт-Петербурга и Москвы. Татуировка имела скрытый смысл и указывала на принадлежность к определенной преступной группе или воровской «профессии». Это помогало ее обладателю быстрее установить контакт с «коллегой» по «масти». Наколка стала для уголовника своего рода документом, который невозможно было украсть или потерять. По татуировкам можно было узнать криминальное прошлое ее обладателя, число судимостей, отбытый срок, воровскую «масть», склонности, характер, сексуальную ориентацию, ранг в уголовной иерархии.

Книга — Википедия

Антикварные книги в главном читальном зале университетской библиотеки города Грац (Австрия). Фото 15.12.2005 г.

Антикварные книги в главном читальном зале университетской библиотеки города Грац (Австрия). Фото 15.12.2005 г.Кни́га — один из видов печатной продукции: непериодическое издание, состоящее из сброшюрованных или отдельных бумажных листов (страниц) или тетрадей, на которых нанесена типографским или рукописным способом текстовая и графическая (иллюстрации) информация, имеющее, как правило, твёрдый переплёт[1].

Также книгой может называться литературное или научное произведение, предназначенное для печати в виде отдельного сброшюрованного издания[2].

Современные детские книги-картинки могут иметь нетрадиционную форму и быть представлены в виде отдельных листов или карточек с иллюстрациями и заданиями. Листы или карточки должны быть собраны вместе с помощью внешнего элемента (коробки, кольца, папки, суперобложки или зажима). При этом листы и карточки могут быть как скреплены между собой, так и идти отдельно[источник не указан 484 дня][3][нет в источнике].

С развитием информационных технологий всё более широкое распространение получают электронные книги — электронные версии печатных книг, которые можно читать на компьютерах или специальных устройствах[4]. В 2013 году электронные книги занимали 30 % книжного рынка в количественном выражении и 14 % — в стоимостном[5].

Наиболее вероятные версии происхождения праславянского слова kъniga:

Древность[править | править код]

Устная передача — самый древний способ передачи знаний в истории человечества. После изобретения древними цивилизациями систем записи люди начали использовать для письма почти всё, на чём можно писать — глиняные таблички, кору дерева, листы металла и т. п.

Таблички[править | править код]

Табличку можно определить как физически прочный, надёжный носитель письменной информации, относительно удобный в повседневном использовании и транспортировке. Пишущим средством в этом случае, как правило, выступало стило. Можно выделить два основных типа табличек: глиняные (например, у населения долины между Тигром и Евфратом), которые часто использовались для письма клинописью[8], и восковые. Последние представляли собой дощечки, покрытые слоем воска, в то время как глиняные полностью состояли из глины и после нанесения надписей часто обжигались для придания им дополнительной прочности. После этой процедуры, соответственно, изменить текст было уже невозможно; напротив, записи на восковых табличках можно было стереть и использовать носитель повторно. В Древнем Риме дощечки часто скрепляли друг с другом. Известно, что существовали «диптихи», «триптихи» и «полиптихи» (соответственно две, три и много дощечек)[9], образуя тем самым своеобразный прототип современной книги — кодекс[10].

Свитки[править | править код]

В Древнем Египте для записи со времён Первой Династии использовался папирус (вид бумаги, сделанной из стеблей одноимённого растения). Древнейшими находками этого рода являются папирусы, в частности бухгалтерские документы, из заупокойного храма царя Нефериркара Какаи Пятой Династии, найденные в Абусире и датируемые началом 24 — концом 23 вв. до н. э.[11] Отдельные листы папируса, для удобства хранения, склеивались в свитки. Эта традиция получила широкое распространение в эллинском и римском мире, хотя есть свидетельства, что использовались также древесная кора[K 2] и другие материалы. Технологию изготовления папируса описал в «Естественной истории» (Книга XIII, часть XXIII[12]) Плиний Старший[13]. Согласно Геродоту («История», книга 5, часть 58), финикийцы принесли письменность и папирус в Грецию около X или IX века до н. э. Греческим словом для папируса как материала для записей стало «библион», а для книги — «библос»[K 3], которое произошло от названия финикийского портового города Библ, через который папирус экспортировался в Грецию[14].

Чернила с поверхности папируса легко смывались, и лист мог использоваться вторично для новых записей. Длинная полоса (по-гречески «хартия») склеенных листов папируса (обычно около 20) исписывалась с одной стороны. Папирусная полоса наматывалась на валик с ручками. При чтении надо было одной рукой держать валик, а другой разматывать свиток[15].

Кодексы[править | править код]

В V веке Исидор Севильский разъяснял различия между книгой, свитком и кодексом в соответствии с существовавшими тогда представлениями следующим образом: кодекс составлен из множества книг, книга — из одного свитка. В современном понимании кодекс можно назвать первым носителем информации, который характеризуется заметным сходством с книгой: страницы равнозначного размера тем или иным образом скреплены с одной стороны и заключены в обложку, изготовленную из некоторого достаточно прочного материала. Несмотря на свои положительные аспекты, кодексы не получили широкого распространения в эпоху античности и приобрели популярность уже в III—IV веках, в христианском обществе, когда для записей стал использоваться пергамент, который, в отличие от папируса, не ломался, когда его сгибали[16], его можно было резать. Преимущества такого формата состояли в его экономичности (можно было использовать обе стороны носителя письменной информации), портативности и удобстве поиска сведений. Кроме того, пергамент — материал многократного применения: с него легко удаляется краска. Распространена была записная книжка из четырёх листов пергамента, согнутых и прошитых посередине, так получалось 16 страниц. Такая книжка по-гречески называлась «тетрада» («четвёрка»), современные книжные блоки собираются из 16- и 32-страничных тетрадей[9].

Книготорговля[править | править код]

О торговцах книгами сообщают греческие авторы V века до н. э. (например, Ксенофонт). Книгопродавцев (библиополов) упоминают в своих комедиях Аристомен и Никофон. Торговля книгами в Риме уже была обычным явлением. Появляются мастерские, где книги переписываются и продаются. Одним из первых издателей, имя которого дошло до наших дней, был Тит Помпоний Аттик. С теми из авторов, кто давал разрешение на переписку своих произведений, Аттик расплачивался несколькими экземплярами их копий[17].

Средневековье[править | править код]

Рукописи[править | править код]

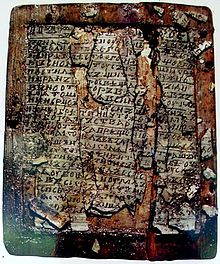

Армянская рукопись, Гладзор, XIII—XIV векаРукописные книги (манускрипты) создавались в мастерских-скрипториях (от латинского «скриптор» — «писец»). В столице Византии Константинополе скрипторий (известно, что он работал уже в 356 году) основал Констанций II, при котором также в столице появилась публичная библиотека (в 475 году в ней насчитывалось 120 000 книг). Скриптории были также при монастырях, крупнейший из них работал в Студийском монастыре. Для того, чтобы строки выходили ровными, пергамен разлиновывался пластинкой из мягкого свинца, позднее для этой цели использовался грифель. Текст каллиграфы наносили чернилами с помощью тростникового пера (каляма), деревянной палочки, позднее использовались также птичьи перья[18][19]. Со временем листы некоторых рукописей стали окрашивать в разные цвета, текст выполнялся цветными чернилами. Начало нового абзаца писалось красными чернилами (их делали из киновари или сурика). Каллиграфов, писавших начала абзацев, называли рубрикаторами (от латинского «рубер» — красный)[20]. Появилось мягкое и округлое унциальное письмо, удобное для исполнения на пергамене пером, расцвет его приходится на IV век[21]. Так как пергамен был очень дорог, его часто использовали повторно — тексты смывали специальными составами, скоблили пемзой и писали новые. Рукописи, выполненные на пергамене повторного применения, называются палимпсестами. Бо́льшей частью таким образом в средние века уничтожались античные книги, однако известны и обратные случаи — в эпоху высокого средневековья уже тексты античных авторов писались поверх произведений отцов церкви[22][K 4][20].

Падение Римской империи в V веке уменьшило её культурное влияние на остальной мир. В Западной Римской империи традиции письма латынью хранили в монастырях, так как сначала Кассиодор в монастыре Вивария, а позже Бенедикт Нурсийский в VI веке подчеркнули важность переписывания текстов. Это очень повлияло на значимость книг в период Средневековья, хотя тогда книги, в основном, читало духовенство. До изобретения и широкого распространения печатного станка практически все книги копировались от руки, ввиду чего рукописные издания были довольно редки и дороги. Небольшие монастыри обыкновенно имели несколько десятков книг, в распоряжении более крупных насчитывалось до нескольких сотен; к IX веку крупной считалась коллекция в 500 книг, и даже к концу периода Средневековья папская библиотека в Авиньоне и собрание книг Сорбонны насчитывали лишь около двух тысяч изданий[24].

Ксилография и инкунабулы[править | править код]

В начале XIV века в Западной Европе появилась ксилография (она была разработана задолго до этого на Востоке (один из самых ранних образцов датируется VIII веком), издавна ксилографические книги печатались в Корее)[25]. В ксилографии матрица с изображением страницы вырезалась из куска древесины. Её можно было окунуть в чернила и использовать, чтобы сделать несколько копий страницы. Самые ранние печатные формы с текстом использовались для производства набивных тканей[26]. Книги, так же, как набойку, игральные карты и религиозные изображения, начали производить ксилографией. Поначалу бумажные листы печатались лишь с одной стороны, а их пустые стороны склеивались. Печать с обеих сторон листа стала возможна после изобретения станка. Создание книги было кропотливым процессом, так как для каждой страницы нужно было делать свою резьбу (на что уходило около месяца). Кроме того, дерево было недолговечно — оно легко стиралось и трескалось, а после того, как деревянные формы были использованы для печати, их выбрасывали[27].

Печатные книги, отдельные листы и иллюстрации, созданные в Европе по 31 декабря 1500 года, известны как инкунабулы (лат. incunabula — «колыбель»)[28].

С широким распространением бумаги, известной Европе с XII века[29], удешевилось книгопечатание. Первые книги, в которых использовалась бумага, содержали также и листы пергамента: обыкновенно бумажная тетрадь из 4 листов оборачивалась листом пергамента[30].

Наборная форма[править | править код]

Воспроизведение текста оттисками отдельных штампов было известно с давних времён (самый ранний известный пример — Фестский диск). В монастыре Прюфенинг[de] хранится запись на латинском языке об основании церкви, оттиснутая отдельными штампами в 1119 году[31].

Изобретателем печати с наборной печатной формы считается китайский кузнец Би Шэн (990—1051). Его способ печати сотен и тысяч оттисков с одной формы, набранной литерами из обожжённой глины, был описан учёным Шэнь Ко в «Записках о ручье снов»[32]. Однако в связи с тем, что китайская письменность идеографическая, печать с наборной формы в Китае не получила широкого распространения, так как наборные кассы со всеми необходимыми литерами достигали огромных размеров[33].

Гутенберг[править | править код]

В XV веке Иоганн Гутенберг первым в Европе использовал для печати типографский станок с металлическими подвижными литерами, это позволяло получить большое количество оттисков. Механизмы, подобные станку Гутенберга, издавна применялись в виноделии и при производстве бумаги. Также Гутенберг начал изготавливать литеры с помощью словолитной формы, значительно упростив процесс[34].

Книги стали сравнительно доступными, хотя для большинства всё ещё весьма дорогими. Закрепление текста в сотнях или тысячах идентичных экземпляров привело к появлению устоявшихся редакций произведений, свободных от ошибок и искажений, неизбежных при их переписывании[28].

Новое время[править | править код]

Несмотря на рост масштабов книгопечати в XV веке, книги ещё издавались в ограниченных тиражах и были весьма дороги. Необходимость бережного отношения к ним была очевидна.

Одно из самых ранних упоминаний об использовании закладок относится к 1584 году, когда королевский печатник Кристофер Баркер подарил королеве Елизавете I шёлковую закладку с каймой. Узкие шёлковые ленты стали распространённой закладкой в XVIII и XIX веках, их закрепляли на обложке и делали длиннее, чем высота страницы. Первые съёмные закладки начали появляться в 1850-х, их выполняли, как правило, из шёлка или вышитой ткани.

В начале 1800-х стали популярны паровые печатные машины. Они могли печатать до 1100 листов в час, однако рабочие могли установить за то же время не более 2000 знаков.

В конце XIX века были внедрены монотипные и линотипные прессы. На них можно было ставить до 6000 знаков и даже целые строки сразу.

Многие годы, начиная с XV века, были потрачены на улучшение печатных машин и принятие свободы слова, постепенно снижая уровень цензуры[K 5]. А к середине XX века производство книг в Европе перешагнуло отметку 200 тыс. наименований в год.

Всего на сегодня существует примерно 130 миллионов наименований книг[35].

Сегодня при изготовлении книг чаще всего используется технология офсетной печати или литографии, при которой краска с печатающей формы переносится на бумагу через промежуточный цилиндр. Страницы последовательно распечатываются на рулонной бумаге, которая впоследствии разделяется на отдельные листы, таким образом, что в итоге книга сразу будет собрана в правильном порядке. Такой станок, соответственно, называется рулонным, или ротационным; существуют также и офсетные станки, печатающие на отдельных листах, а не на рулонах.

После сбора листов с оттисками осуществляются переплётные работы. В середине прошлого века соответствующая часть работы выполнялась обособленными предприятиями, которые не занимались книгопечатанием и выполняли только лишь работу по переплёту книг; в настоящее время активные процессы слияния и реорганизации компаний приводят к тому, что интеграция различных задач в рамках одной и той же издательской фирмы нарастает, и теперь найти предприятие, подобное описанному выше, затруднительно. Растёт популярность переплёта книг без традиционной прошивки, однако прежние методы брошюрования также находят применение в полиграфическом процессе.

Для современного книгопечатания характерна стандартизация: изготавливаемые книги имеют, как правило, определённый размер и формат. В англоговорящих странах, за исключением США, доминируют британские стандарты; собственные нормы и правила действуют в странах Европы. Бумага также изготавливается специально для полиграфических нужд; для облегчения процесса чтения она традиционно делается не чисто белой, а слегка затемнённой, а также имеет определённую плотность, чтобы напечатанный на одной стороне листа текст не просвечивал с другой стороны. В зависимости от конкретного типа книги применяется бумага определённого качества; наиболее распространённой разновидностью является мелованная бумага того или иного сорта.

Цифровая печать[править | править код]

Помимо прочего, на современном этапе книги изготавливаются также и методом цифровой печати. При этом страницы формируются примерно тем же способом, что и документы, печатаемые офисной техникой — лазерными принтерами или копировальными аппаратами, с использованием тонера, а не чернил. Такой подход позволяет печатать малые тиражи изданий (до нескольких сотен экземпляров), в том числе благодаря отсутствию подготовительных этапов, необходимых в работе с офсетным станком. Появление цифровой печати содействовало формированию нового подхода к книгоизданию — т. н. печати по требованию, когда копии книг изготавливаются специально для конкретного клиента, уже после того, как он оформит заказ на то или иное издание.

Электронная книга[править | править код]

Термин «электронная книга» (также e-книга, англ. e-book) применяется по отношению к книге, содержащей информацию обычной книги, но представленную в цифровом формате и размещённой на электронном носителе (CD-ROM, DVD-ROM и пр.).

Нарастающее число публикаций (так называемый информационный взрыв) поставил перед библиотеками вопрос хранения столь большого массива информации. Появление электронной публикации и сети Интернет позволяет не печатать информацию в виде бумажных книг, а хранить её на гораздо более ёмких электронных носителях в электронных библиотеках, предоставляя доступ к ней как локально, так и дистанционно — через Всемирную сеть.

Книги в таком виде имеют как свои плюсы, так и минусы, но, в связи с некоторым неудобством существующих систем чтения электронных книг (например, скорость чтения электронных книг, согласно исследованию «Nielsen Norman Group», уступает в среднем на 10 % скорости чтения их бумажных аналогов[36]), зачастую отдаётся предпочтение традиционным бумажным, поддерживая их производство на достаточном уровне.

Тем не менее, в настоящее время многие стараются оцифровать имеющиеся книги, чтобы обеспечить удобство хранения их на электронных носителях и беспрепятственный доступ к ним всех желающих. Также есть наработки и для процесса их публикации, например, печать по требованию, электронные журналы и т. п.

Аудиокнига[править | править код]

Для создания аудиокниги текст того или иного произведения начитывается человеком — как правило, профессиональным актёром либо группой таковых — или (реже) синтезатором речи, после чего записывается на какой-либо звуковой носитель. К тексту может также добавляться определённое шумовое или музыкальное сопровождение. Аудиокниги обладают как преимуществами (к примеру, возможность восприятия информации людьми, по той или иной причине не способными к чтению), так и недостатками (в частности, звуковой файл существенно более объёмен, нежели собственно текст).

В зависимости от типа книги (энциклопедия, словарь, учебник, монография и др.), её структура может меняться, но обычно[37] в ней присутствуют следующие части:

- Суперобложка — бумажная обложка поверх переплёта книги.

- Переплёт — прочная, обычно твёрдая, крышка из картона, кожи, ткани, бумаги, в которую заключаются (вклеиваются) сброшюрованные листы книги.

- Обложка (мягкая или полутвёрдая, на ней указываются название и автор книги).

- Форзац — двойные листы плотной бумаги, расположенные в книге между блоком и переплётной крышкой. Соединяет блок с книжкой и защищает крайние страницы книги от загрязнений.

- Корешок — место, где сшиты листы книги, тетради.

- Титульный лист (содержит заглавие книги, её автора).

- Выходные сведения (в советских и российских изданиях) или импрессум (в изданиях некоторых других стран).

- Шмуцтитул — отдельный лист книги с вынесенным на него заглавием последующего раздела или части книги.

- Аннотация (краткое описание издания для покупателей, продавцов и библиотекарей).

- Вступление — раздел, предшествующий главной теме произведения или одной из его частей и подготовляющий её появление.

- Текст самой книги — книжный блок.

- Предметный указатель (Глоссарий).

- Содержание (литература) или Оглавление (может находиться как в начале, так и в конце книги).

Со второй половины XIX века бумагу начали делать из целлюлозы[38]. Романы, школьные учебники и книги стали достоянием широкой публики. Однако та бумага содержала кислоту, которая вызывает своего рода замедленное сгорание, постепенно разрушающее бумагу изнутри. Поэтому современные библиотеки должны принимать меры по нейтрализации кислот в старых книгах. Этому явлению подвержены книги, напечатанные между 1850[K 6] и 1950 годом[K 7].

При хранении книг нужно учитывать возможность химических изменений в обложке и тексте. Книги лучше всего хранить вдали от прямого солнечного света, в прохладном полутёмном помещении, при умеренной влажности. Книги, особенно тяжёлые, должны поддерживаться соседними томами, чтобы сохранить форму. По этой причине, книги желательно сортировать по размерам. В домашних условиях книги, как правило, хранят в книжных шкафах или на полках. Когда на книжной полке стоит немного книг, иногда необходим держатель для книг, чтобы препятствовать их перекосу.

Последние десятилетия широко используют электронные[39] фотокопии старинных книг для читателей, а оригинал хранится в особых условиях.

Собрание книг может быть как частным (коллекция), так и общественным (библиотека). Иметь подобное собрание первое время было привилегией дворян и состоятельных людей, а также монастырей и университетов. С удешевлением книг и увеличением их количества получили распространение общественные библиотеки, сделавшие книги доступными широким массам. Однако, из различных соображений (быстрота доступа, вкусы, соображения престижа) некоторые предпочитали (и предпочитают) иметь собственную (личную) библиотеку.

Появление книг в мягкой обложке в XX веке привело к взрыву популярной литературы. Из-за упавшей цены большинства книг и распространения книжных магазинов, обладание частной библиотекой перестало быть символом положения в обществе.

В крупных библиотеках поиск книг был довольно трудоёмок, поэтому были созданы системы их каталогизации — по теме, именам авторов, стране издания и пр. — упрощающие поиск и сортировку.

В XX веке библиотекари столкнулись с проблемой отслеживания того множества книг, которое каждый год выпускалось по всему миру. В связи с этим Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений разработала несколько инструментов для решения данной проблемы, и в том числе — международное стандартное библиографическое описание (ISBD). В соответствии с ним, каждому изданию присваивается международный стандартный книжный номер — ISBN. ISBN, соответственно, является уникальным идентификатором для каждого издания книги, произведённого в любой стране мира, если издатель принимает этот стандарт. Поддержкой системы занимается специальное сообщество ISBN. Идентификатор состоит из четырёх частей[K 8]:

Кроме ISBN, есть и другие системы классификации — к примеру, ББК или УДК.

Памятник книгам в г. Берлин (Германия). Открыт 21 апреля 2006 года в честь изобретателя современного книгопечатания, Иоганна Гутенберга.Русский писатель Максим Горький советовал: «Любите книгу — источник знания, только знание спасительно, только оно может сделать вас духовно сильными, честными, разумными людьми, которые способны искренне любить человека, уважать его труд и сердечно любоваться плодами его непрерывного великого труда»[40]. В том же духе говорил о роли книги и советский писатель П. А. Павленко: «Книга — коллективный опыт. Тот, кто прочёл два десятка великих книг, прожил два десятка великих жизней»[41].

Выступая 14 марта 2014 года на праздновании Дня православной книги, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл следующим образом высказался о роли книги в современном обществе: «Сегодня мы так часто пользуемся книгой, что даже не обращаем внимания на то, что держим в руках уникальный памятник человеческой культуры. Ведь благодаря книге знания передаются не только горизонтально, от одного человека к другому, но и вертикально — из прошлого в настоящее, из настоящего в будущее. В книгах сосредоточена мудрость человечества»[42].

- Самой большой книгой в мире является Кодекс гигас (Codex Gigas) — грандиозный рукописный свод начала XIII века (640 (624) страницы, размер переплёта — 92 см в высоту, 50 см в ширину; толщина книги — 22 см, а вес — 75 кг).

- Самой маленькой книгой в мире[43] является «Хамелеон» А. П. Чехова размером 0,9×0,9 мм. Она содержит 30 страниц по 11 строк текста на каждой, 3 цветные иллюстрации. Книга была отпечатана и переплетена А. И. Коненко в 1996 г. в г. Омске РФ.

- Брюстер Кейл собирается открыть в Британии первый в мире архив всех печатных книг[44].

- С 2012 года отмечается Международный день дарения книг[45].

- Комментарии

- ↑ Видимо, имеется в виду китайский иероглиф 卷 .

- ↑ лат. liber, из которого позже сформировалось англ. library.

- ↑ От слова «библос» происходит русское слово библиотека.

- ↑ Один из первых палимпсестов был открыт в 1692 году. В XIX веке восстанавливали стёртые тексты палимпсестов, применяя химические методы, нередко при этом рукописи разрушались. Позднее были разработаны неразрушающие методы восстановления с помощью фотографии[23].

- ↑ См. также интеллектуальная собственность, общественное достояние, авторское право.

- ↑ Более ранние методы изготовления использовали известняковые ролики, которые нейтрализовали кислоту в целлюлозе.

- ↑ Более новые сделаны без кислоты или на щелочной бумаге.

- ↑ EAN-штрихкод для книг получается из ISBN путём добавления слева цифр 978 и пересчёта контрольной суммы.

- Использованная литература и источники

- ↑ Книга (недоступная ссылка) (недоступная ссылка с 14-06-2016 [1329 дней]) // Стефанов С. И. Реклама и полиграфия: опыт словаря-справочника. — М.: Гелла-принт, 2004. — 320 с.

- ↑ Лопатин В. В., Лопатина Л. Е. Русский толковый словарь : около 35 000 слов. — 4-е изд. — М.: Русский язык, 1997. — 832 с. — (Библиотека словарей русского языка). — 15 000 экз. — ISBN 5-200-02420-X.

- ↑ составитель [и авт. вступ. статья, 9-28] Э. 3. Ганкина. Детская книга вчера и сегодня : Сборник. : По материалам зарубежной печати. — М.: Научная библиотека диссертаций и авторефератов, 1988. — С. 200.

- ↑ Definition of e-book in English (неопр.). Oxforddictionaries.Com. Дата обращения 6 мая 2014.

- ↑ Jim Milliot. Study: E-books Settle In (неопр.). Дата обращения 6 мая 2014.

- ↑ Фасмер М. Этимологический словарь русского языка / Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. — 2-е изд. — М.: Прогресс, 1986. — Т. 2 (Е—Муж). — С. 263. — 50 000 экз.

- ↑ Этимологический словарь славянских языков (Н. Н. Казанский, Ю. К. Кузьменко. «К этимологии ст.-слав. КЪNИГ»)

- ↑ Немировский, 1986, с. 39.

- ↑ 1 2 Немировский, 1986, с. 43.

- ↑ Leila Avrin. Scribes, Script and Books, p. 173.

- ↑ Verner M. Chapter 6. The Testimony of the Papyrus Archives // Forgotten Pharaohs, Lost Pyramids. Abusir. — Praha: Academia, Škodaexport, 1994. — P. 157-170. — ISBN 80-200-0022-4.

- ↑ Pliny. Natural History. With an English translation in ten volumes by H. Rackham. — London, Cambridge: William Heinemann Ltd., Harvard University Press, 1960. — Vol. IV. Libri XII-XVI. — P. 142—145.

- ↑ Немировский, 1986, с. 40.

- ↑ Фасмер М. Этимологический словарь русского языка / под ред. и с предисл. Б. А. Ларина. — 2-е изд. — М.: Прогресс, 1986. — Т. 1 (А—Д): пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. — С. 164. — 50 000 экз.

- ↑ Добиаш-Рождественская, 1987, с. 30—31.

- ↑ The Cambridge History of Early Christian Literature. Edd. Frances Young, Lewis Ayres, Andrew Louth, Ron White. Cambridge University Press 2004, pp. 8-9.

- ↑ Немировский, 1986, с. 45.

- ↑ Немировский, 1986, с. 46.

- ↑ Добиаш-Рождественская, 1987, с. 50.

- ↑ 1 2 Немировский, 1986, с. 47.

- ↑ Добиаш-Рождественская, 1987, с. 63.

- ↑ Добиаш-Рождественская, 1987, с. 39.

- ↑ Немировский, 1986, с. 48.

- ↑ Martin D. Joachim. Historical Aspects of Cataloguing and Classification. Haworth Press 2003, p. 452.

- ↑ Немировский, 1986, с. 69, 76.

- ↑ Немировский, 1986, с. 67.

- ↑ Немировский, 1986, с. 69-70.

- ↑ 1 2 Немировский, 1986, с. 83.

- ↑ Немировский, 1986, с. 49.

- ↑ Добиаш-Рождественская, 1987, с. 42.

- ↑ Немировский, 1986, с. 73.

- ↑ Немировский, 1986, с. 75.

- ↑ Немировский, 1986, с. 75—76.

- ↑ Немировский, 1986, с. 82.

- ↑ Google сосчитал книги всех библиотек мира

- ↑ напр. Apple iPad (-6,2 %) Amazon Kindle (-10 %), см. Nielsen Norman: iPad лучше Kindle подходит для чтения, но уступает бумажным книгам

- ↑ Глоссарий полиграфических терминов | Вся полиграфия — Print Base

- ↑ Сохранность книжных фондов: сборник научных трудов. — М., 1978. — С. 5.

- ↑ Дергачева-Скоп Е., Алексеев В. Древнерусское духовное наследие в Сибири: научное изучение памятников традиционной русской книжности на востоке России. — ГПНТБ СО РАН, 2008. — Т. 2. — С. 471.

- ↑ Высказывания про книги. Страница 7 (неопр.). // Сайт aforism.su. Дата обращения 24 октября 2015.

- ↑ Высказывания про книги. Страница 8 (неопр.). // Сайт aforism.su. Дата обращения 24 октября 2015.

- ↑ Тутина, Юлия. Мудрость в переплёте. Как Москва отметила День православной книги // Аргументы и факты — СтоЛичность. — 2014. — № 4 (53) за 9 апреля. — С. 4. (Проверено 24 октября 2015)

- ↑ Книга рекордов Гиннесса (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 8 декабря 2010. Архивировано 7 декабря 2010 года.

- ↑ Задумка Кейля — Газета. Ru

- ↑ Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год / ГОБУК МОДЮБ, Отдел информационной и справочно-библиографической работы; сост. Г. В. Рабович, О. В. Цвирко. — Мурманск, 2018. — 68 с.

- Добиаш-Рождественская О. А. История письма в средние века. Руководство к изучению латинской палеографии. — 3-е изд. — М.: Книга, 1987. — (История книжного искусства. Монографии и очерки). — 5000 экз.

- Кирпичников А. И. Книга // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Немировский Е. Мир книги. С древнейших времён до начала XX века / Рецензенты А. А. Говоров, Е. А. Динерштейн, В. Г. Утков. — Москва: Книга, 1986. — 50 000 экз.

- Шапкина О. И. Символистская книга в России начала XX века // Известия высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и издательского дела. — 2014. — № 5. — С. 115—122

- Георгиев П. В. Библиотека и традиционная бумажная книга // Учитель истории в социокультурном пространстве Евразии в конце ХХ — начале XXI в.: Материалы Все

Когда начали делать татуировку?. Все обо всем. Том 3

Когда начали делать татуировку?

Моряки, закатывающие свои рукава и демонстрирующие татуированные руки с изображениями якорей, сердец и девизами, являются в сущности носителями одного из видов украшения тела. Такими украшениями пользовалось большинство первобытных людей. Татуировка берет начало в очень древние времена. Египтяне, южные китайцы, западные индейцы и многие другие делали татуировку. В те времена татуировка являлась важным ритуалом, так как сопровождалась тщательно разработанными церемониями. Жители племени майори в Новой Зеландии использовали для покрытия своих лиц очень сложные татуировочные рисунки, иногда они продолжают делать это и сегодня.

В Японии татуировки в виде хризантем, драконьих морд и растительности существовали в течение столетий. Некоторые японцы использовали татуировочные рисунки в качестве предметов одежды.

Американские индейцы использовали татуировку как опознавательный знак племени. Во многих частях света татуировка имела большое религиозное и социальное значение. Среди некоторых народов считается, что молодые девушки не готовы к замужеству до тех пор, пока не будут украшены причудливой татуировкой. У некоторых племен татуировка используется в качестве траура по умершим. Бойцы покрывали себя татуировкой для того, чтобы показать свою воинственность врагам.

Сегодня татуировка обычно делается наколкой или надрезанием кожи в виде точек или линий острыми инструментами, например иглой, острым краем ракушки или костью. Затем по наколотому рисунку наносится красящее вещество. Реже всего используется метод «шитья» рисунка, который заключается в прокалывании кожи иглой и протягивании через нее нитки, смоченной в красящем веществе.

Поделитесь на страничкеСледующая глава >

Когда русские начали делать себе татуировки

Сегодня в России татуировки не менее популярны и распространены, чем в западных странах. Ограничений для татуированных людей с каждым днем все меньше и меньше. Рисунки на теле сегодня почти стали нормой. Но все же они воспринимаются как нечто новомодное, молодежное. Однако на самом деле татуировки в России — вещь очень древняя.

Сибирские традиции

Многие ошибочно считают, что мода на татуировки распространилась по свету благодаря народам Океании, у которых манеру украшать тела рисунками позаимствовали английские моряки в XIX веке. Но еще Дарвин писал, что через татуировки прошел каждый народ. Так это или не так, наверное, точно выяснить не удастся никогда. Но то, что татуировки были известны в Европе и Азии по крайней мере в письменной древности, задолго до британских матросов — неоспоримый факт. Например, первые самые древние татуированные тела относятся к 4 тысячелетию до н.э., и были обнаружены в египетских гробницах.

Однако многие ученые полагают, что практика нанесения на тело татуировок существовала гораздо раньше. Исследователь культуры татуировки Джон Э. Раш считает, что примитивные тату мог наносить себе еще homo erectus еще 2 миллиона лет назад. Однако Раш и сам признает, что это всего лишь гипотеза, которая исходит из допущения о том, что татуировка и скарификация (нанесение на себя шрамов-украшений) появились вместе с первыми зачатками примитивной культуры и религии. Но то, что татуировки практиковались многими народами еще в каменном веке — общепризнанный факт.

Поэтому есть все основания полагать, что очень многие народы, которые в древности жили на территории России, практиковали тату. Сложно найти прямые этому доказательства, так как татуированные тела сохраняются в исключительных случаях. Но все же иногда их обнаруживают. Например, татуировками покрыто тело наделавшей много шума алтайской мумии, прозванной в СМИ «алтайской принцессой Укок». Она была похоронена в V-III веках до н.э.

Но Алтай — далеко не единственное место, где фиксируется древняя традиция тату. На сегодняшний день хорошо изучены ритуалы нанесения рисунков на тело у чукчей, коряков, тунгусов, а также айнов, которые раньше населяли территории современных Камчатки и Хабаровского края. Установить древность традиции тату у чукчей невозможно, так как они почти никогда не контактировали с письменными народами до прихода русских. Но уже в XVIII веке богатая традиция разнообразных защитных татуировок в этом народе считалась очень старой, и медленно теряла популярность. А возраст культуры специфических татуировок айнов — прежде всего, «губы Джокера» у женщин, некоторые культурологи оценивают в 10 тысяч лет. Косвенно это подтверждают находки айнских идолов эпохи неолита, у которых есть этот джокеровский татуаж губ. По мнению культуролога С.Ч. Лима, именно айны, как носители самой древней традиции, очень давно распространили ритуал татуирования среди коряков, тунгусов, и других народов российского Дальнего Востока.

Тату у русичей

Многие исследователи полагают, что татуировки почти всегда сопутствуют языческой вере. Древнегреческие авторы писали о нательных рисунках у германцев и галлов, однако, справедливости ради стоит отметить, что это могли быть и просто временные изображения, а не постоянные татуировки. Языческие идолы народов Европы — германцев, фракийцев, славян, зачастую покрыты вырезанными узорами, очень напоминающими татуировки. Так что мы имеем все основания предполагать, что язычники, которые жили на территории России — балтийские, славянские, финно-угорские племена, могли украшать свои тела тату.

Единственное, но очень яркое описание татуированных русов, которые имеют одинаковые шансы быть викингами и славянами, мы встречаем у арабского путешественника Фадлана в его «Книге о путешествии на Волгу» начала X века: «Я видел русов, когда они прибыли по своим торговым делам 676 и расположились у реки Атыл . Я не видал [людей] с более совершенными телами, чем они. Они подобны пальмам, белокуры, красны лицом, белы телом. Они не носят ни курток, ни хафтанов, но у них мужчина носит кису, которой он охватывает один бок, причем одна из рук выходит из нее наружу. И при каждом из них имеется топор, меч и нож, [причем] со всем этим он [никогда] не расстается. Мечи их плоские, бороздчатые, франкские. И от края ногтей иного из них [русов] до его шеи [имеется] собрание деревьев, изображений [картинок] и тому подобного».

Осуждение татуировок как языческой практики мы встречаем в библейской книге Левита. Средневековые христианские, исламские и иудейские богословы осуждают нанесение долговечных рисунков на тело как языческую практику. Так, например, Ефим Сирин — великий христианский богослов IV века, писал в своем толковании Библии так: «повелевает и постановляет законом, на телах своих не делать едкими составами неизгладимых начертаний, подобно тому, как делают Египтяне, на телах своих начертывая неизгладимые изображения богов своих». Поэтому, если даже в Древней Руси религиозные татуировки у язычников были распространены, нет ничего удивительного в том, что после крещения они исчезли.

Тату в России Нового времени

Но современная тату-традиция появилась гораздо позже, в петровское время, и здесь все было куда более прозаично. Культурологи К.З. Трапаидзе и В.Б. Малинин полагают, что татуировки в России изначально появились в тюремной среде, и их прообразом были петровские каленые метки, которыми помечали преступников. В XVIII веке в рану начали втирать пигмент — порох или охру, и рана превращалась в грубую татуировку. В XIX веке такая метка превратилась из клейма, которое на преступнике ставят органы охраны порядка, в способ сословной идентификации.

Каторжники набивали себе наколки самостоятельно. По мнению Малинина и Трапаидзе, В конце XIX в. воровские наколки были распространены среди каторжников Сахалина, криминального мира Санкт-Петербурга и Москвы. Татуировка имела скрытый смысл и указывала на принадлежность к определенной преступной группе или воровской «профессии». Это помогало ее обладателю быстрее установить контакт с «коллегой» по «масти». Наколка стала для уголовника своего рода документом, который невозможно было украсть или потерять. По татуировкам можно было узнать криминальное прошлое ее обладателя, число судимостей, отбытый срок, воровскую «масть», склонности, характер, сексуальную ориентацию, ранг в уголовной иерархии.

Читайте также:

Кто первым начал делать прививки?. Все обо всем. Том 3

Кто первым начал делать прививки?

Однажды, в 1768 году, к глостерширскому врачу пришла молодая молочница, чтобы проконсультироваться. Во время разговора была упомянута оспа, вызывающая в те времена всеобщий страх. Молочница заметила, что не может ею заразиться, потому что уже переболела коровьей оспой — болезнью, симптомы которой были такими же, как и при оспе, но протекала она в гораздо болеемягкой форме. Важность ее замечания не ускользнула от внимания Эдварда Дженнера, присутствовавшего при разговоре юного студента медицины.

Идея полностью завладела его разумом. Получив диплом, он вернулся уже практикующим врачом в свою маленькую деревушку в Глостершире в 1773 году, где в последующие двадцать лет посвятил все свое свободное от работы время исследованиям и экспериментам. Он выяснил, что молочница была права — переболевшие коровьей оспой очень редко болели настоящей оспой.