симптомы и лечение вирусных инфекций у детей

Вирусные инфекции занимают первое место в структуре заболеваемости у детей младшего возраста. Данные статистики ВОЗ неутешительны: каждый год отмечается до миллиарда случаев ОРВИ. Реальное же число заболевших детей превышает статистическое в два раза.

Как протекает вирусная инфекция у детей и как лечить вирус у ребенка, расскажем в статье.

Какие бывают вирусные инфекции?

Вирусные инфекции классифицируют в соответствии с системами органов, которые они поражают:

- Респираторные. Обширная группа инфекций, включающая вирусы гриппа A и В, коронавирусы, респираторно-синцитиальный вирус и метапневмовирус, вирус парагриппа, аденовирусы и риновирусы.

- Инфекции желудочно-кишечного тракта. В эту группу входит норовирус, астровирус, аденовирус 40 и 41, ротавирус. Дети наиболее восприимчивы к последним двум.

- Другие: корь, краснуха, гепатит, герпесвирусы, в частности, вирус ветряной оспы, и так далее. Как правило, эти вирусы вызывают поражения кожи различных участков тела и передаются от человека человеку.

Самым распространенным типом были и остаются респираторные вирусные инфекции. У детей до пяти лет случаи ОРВИ отмечаются в среднем шесть раз в год, особенно высока заболеваемость в первые два года посещения детского сада.

Острые респираторные вирусные инфекции у детей имеют сезонный характер: с сентября по апрель шанс заболеть выше, в феврале и марте число болеющих достигает пика. Летом же происходит спад заболеваемости в пять раз.

В группе риска находятся часто болеющие дети, дети с ослабленным иммунитетом, аллергики, атопики. Родителям таких детей стоит принимать комплексные профилактические меры, направленные на снижение заболеваемости. Национальный календарь профилактических прививок сообщает, что лицам, входящим в группы риска, рекомендована ежегодная вакцинация.

Из-за незрелости иммунного ответа детей младшего возраста вирусная инфекция часто осложняется бактериальной. Чтобы этого не допустить, лечение вирусных инфекций у детей необходимо начинать при первых же признаках болезни. Опасно и то, что ОРВИ может быть вызвана несколькими вирусами одновременно. Течение болезни в этом случае утяжеляется, а сроки протекания значительно увеличиваются.

Симптомы респираторного вирусного заболевания у ребенка

Первые симптомы вируса у ребенка могут проявиться уже через несколько часов после заражения. В некоторых же случаях инкубационный период вирусной инфекции у детей составляет до семи дней.

Основные признаки вирусной инфекции у детей:

- Повышение температуры тела выше 37°С.

- Чихание, заложенность и выделения из носа. Слизь, стекающая из носа по задней стенке глотки, способна стать причиной продуктивного кашля. Иногда причиной кашля может быть «опускание» инфекции из верхних дыхательных путей (носа и горла) в нижние отделы респираторного тракта: трахею, бронхи и легкие.

- Неспецифические симптомы: слабость, вялость, нежелание принимать пищу, капризность при кормлении, беспокойство, ухудшение сна.

Заметив симптомы инфекции у ребенка, необходимо незамедлительно обратиться к специалисту: поставить точный диагноз и назначить корректную терапию может только врач-педиатр.

План быстрого реагирования: первые меры

Первым делом нужно уложить ребенка в постель, ограничить его активность. Рекомендуется теплое обильное питье: оно способствует выведению токсинов и восполняет водный баланс в организме.

ВОЗ не рекомендует применять жаропонижающие средства, если температура не превышает 38,5°С, так как лихорадка по своей сути является защитной реакцией организма. Повышенная температура тела препятствует размножению вирусов, кокков и других микроорганизмов[1],[2]. Однако в некоторых случаях сбить температуру необходимо: если организм в ослабленном состоянии, а также при наличии сопутствующих заболеваний.

Вопреки сложившемуся мнению, при лихорадке у детей не рекомендуется:

- прибегать к спиртовым растиркам: такие процедуры увеличивают риск обезвоживания и гипогликемии (снижения уровня глюкозы ниже нормы) и даже могут привести к коме;

- использовать протирки и охлаждающие ванны: эффект краткосрочный, прекращается сразу после окончания непосредственного воздействия, что приводит к колебаниям температуры.

Если у ребенка насморк, используют физиологический раствор или препараты морской воды для удаления слизи из носовых пазух — промывание проводят два–три раза в день.

Очень важно начать своевременную терапию «универсальным» препаратом, способным бороться с различными видами вирусов. И фармацевтический рынок предлагает немало таких средств. Однако в числе противопоказаний большинства из них числится возраст до года, а то и до трех либо шести. Поэтому выбор лекарств для лечения вирусной инфекции у совсем маленьких детей сильно ограничен.

Терапия при вирусных инфекциях у детей

Правильное лечение позволяет сократить длительность заболевания, обеспечивает более легкое протекание болезни, снижает риск развития осложнений.

После постановки диагноза ОРВИ врач может назначить:

- Симптоматические средства:

- В качестве жаропонижающих средств — препараты на основе парацетамола или ибупрофена: сиропы «Эффералган» (с одного месяца), «Панадол детский» (с трех месяцев), суппозитории и суспензия «Нурофен для детей» (с трех месяцев), суспензия «Максиколд для детей» (с трех месяцев), суппозитории «Цефекон Д» (с одного месяца).

- При насморке — капли или спреи с фенилэфрином, оксиметазолином, ксилометазолином коротким курсом не более пяти дней: «Назол Бэби» и «Риностоп Экстра» (с рождения), «Називин» (0,01% — с рождения), «Снуп» (с двух лет). Параллельно для лечения насморка и увлажнения слизистой промывают полость носа морской водой: «Аква Марис» (с года), «Аквалор Беби» и «Риностоп Аква Беби» (с рождения).

- Если ребенка беспокоит сухой кашель — средства на основе бутамирата. Например, «Синекод» (капли — с двух месяцев, сироп — с трех лет), «Омнитус» (сироп — с трех лет, таблетки — с шести), «Коделак Нео» (капли — с двух месяцев, сироп — с трех лет), «Панатус Форте» (сироп — с трех лет), а также растительное средство «Гербион сироп подорожника» (с двух лет).

При кашле с затрудненным отхождением мокроты можно принимать средства на основе амброксола и бромгексина, а также растительные: раствор для приема внутрь и для ингаляций «Лазолван», сиропы «Амбробене» и «Бромгексин» (с рождения), эликсир «Коделак бронхо с чабрецом» (с двух лет), «Проспан» (сироп — с рождения, капли — с года, саше — с шести лет), «Гербион сироп первоцвета» и «Гербион сироп плюща» (с двух лет), пастилки «Бронхикум» (с шести лет), сироп «Бронхипрет» (с трех месяцев). Также в этом случае актуальны средства на основе карбоцистеина: сироп для детей «Флюдитек» (с двух лет), сироп 2,5% «Бронхобос» (с трех лет).

- Противовирусные средства:

- Препараты готового интерферона. Противовирусный и антибактериальный эффект таких средств проявляется благодаря повышению активности иммунной системы, усилению продукции антител, фагоцитов. К таким средствам относятся ректальные суппозитории «Виферон», «Генферон лайт» и «Кипферон», гель для наружного и местного применения «Виферон», а также капли и спрей «Гриппферон». Все названные препараты разрешены детям с рождения.

- Индукторы синтеза интерферона. Эти препараты выполняют узконаправленную функцию — вынуждают клетки иммунной системы синтезировать эндогенный интерферон. Такие средства не предотвращают ОРВИ, но делают течение болезни более мягким. Примеры синтетических индукторов интерферона: таблетки «Кагоцел» и «Полиоксидоний» (с трех лет), «Циклоферон» (с четырех лет), «Амиксин» (с семи лет).

- Иммуномодуляторы корригируют работу врожденного и адаптивного иммунитета. Отмечается повышение активности макрофагов и нейтрофилов, стимуляция образования антител, увеличивается концентрация IgA, подавляется размножение вируса гриппа типа А и В. К таким средствам относится, например, раствор «Деринат» (с рождения).

- Релиз-активные препараты. Это средства с пониженным содержанием действующего вещества, например таблетки «Эргоферон» (с шести месяцев). Данный препарат содержит антитела к гамма-интерферону, гистамину и СD4, которые увеличивают концентрацию и активность естественных антител. Применяется в составе комплексной терапии.

- Гомеопатические. Эффективность таких препаратов до сих пор активно обсуждается. В любом случае при ОРВИ они могут использоваться только как часть комплексной терапии. В качестве примера гомеопатических средств можно привести гранулы «Оцилококкцинум» (с рождения) и капли «Афлубин» (с года).

Решение о назначении медицинских препаратов принимает исключительно врач-педиатр. Однако одну группу детских лекарств от вирусов мы хотим особенно выделить из списка. Речь пойдет о препаратах готового интерферона. Дело в том, что иммунная система развивается вплоть до 12 лет[3]. На первые годы жизни ребенка приходятся критические этапы формирования иммунитета: собственный интерферон у малыша пока еще «незрелый», и количество его в несколько раз ниже, чем у взрослого человека. Чтобы защитить клетки от проникновения вируса, снизить тяжесть и длительность проявлений вирусной инфекции у детей, целесообразно применять готовый интерферон, то есть, по сути, проводить заместительную терапию (повторимся: консультация специалиста обязательна).

Выбирая препарат интерферона при вирусной инфекции у детей, стоит обратить внимание на удобство применения, особенно если лечение требуется маленькому ребенку. Оптимальной лекарственной формой для применения у малышей являются ректальные суппозитории. Во-первых, при введении суппозитория ребенок получает нужную дозу лекарства, тогда как сироп или таблетку малыш может выплюнуть или срыгнуть. Во-вторых, в отличие от других лекарственных форм ректальные суппозитории не оказывают негативного влияния на органы ЖКТ и печень, а само средство и его активные вещества не подвергаются риску разрушения из-за агрессивных ферментов пищеварительного тракта.

Количество активного вещества в противовирусных свечах может различаться. Так, суппозитории для детей с первого дня жизни «Кипферон» «Виферон» и «Генферон Лайт» содержат 500 000 МЕ, 150 000 МЕ, 125 000 МЕ, соответственно. Логично предположить, что чем больше интерферона в составе средства, тем выше его эффективность. Но не все так однозначно. Во-первых, большее количество активного вещества означает и более интенсивную нагрузку на организм. Во-вторых, на эффективность влияют и другие компоненты средства.

Молекулы интерферона в очаге воспаления подвержены разрушению под действием активных форм кислорода. Защитить интерферон от разрушения способны антиоксиданты. Препарат интерферона, не содержащий в своем составе антиоксиданты, может терять свою эффективность. Свечи «Кипферон» не содержат антиоксидантов. Вероятно, этим объясняется самая высокая среди аналогов дозировка. В состав «Виферона» входят витамины С и Е, защищающие молекулы интерферона от разрушения. Что касается свечей «Генферон Лайт» (125 000 МЕ), то в их составе присутствует таурин, который обладает не только мощной антиоксидантной, но и собственной противовирусной активностью[4]. Это позволило уменьшить лекарственную нагрузку на организм ребенка без потери эффективности лечения.

Вирусная инфекция распространяется в буквальном смысле по воздуху, кроме того, заразиться можно через прикосновения к предметам, которыми пользовался больной. Так что уберечь ребенка от ОРВИ, особенно в сезон эпидемии, непросто. Однако при своевременном лечении болезнь отступит в самые короткие сроки, главное — следовать всем рекомендациям специалиста.

Инфекции у детей (детские инфекции)

Детские инфекционные болезни известны с древности. Письменные источники Месопотамии, Китая, древнего Египта (II-III век до н.э.) указывают на описание случаев столбняка, полиомиелита, рожи, эпидемического паротита и лихорадочных состояний у детей. И только с XX века введена вакцинопрофилактика таких заболеваний. Исторически сложилось так, что инфекционные болезни, встречающиеся преимущественно у детей, и называются детскими.

Итак, детские инфекции – это группа инфекционных заболеваний, которые регистрируются в подавляющем большинстве в детской возрастной группе, передаются от больного к здоровому ребенку и способных приобретать эпидемическое распространение (то есть обретать вспышечный или массовый характер).

С чем может быть связано выделение детских инфекций в отдельную группу? В силу высокой распространенности первая встреча с возбудителем инфекции происходит именно в детском возрасте. В редких случаях ребенку удается дожить до взрослого состояния, не инфицировавшись от больных или носителей возбудителей этих инфекционных заболеваний. После перенесенного заболевания формируется стойкий (порою пожизненный) иммунитет, поэтому большинство взрослых уже повторно этими заболеваниями не страдают.

В силу тесных контактов в детской возрастной группе при возникновении одного заболевшего практически всегда наблюдается инфицирование остальных.

Какие инфекции называют детскими?

1. Традиционные детские болезни с аэрогенным механизмом заражения (краснуха, ветряная оспа, коклюш, дифтерия, корь, скарлатина, эпидемический паротит, полиомиелит, пневмококковая инфекция, гемофильная инфекция)

2. Инфекции, встречаемые как в детской возрастной группе с возможностью развития вспышек заболевания в коллективах, так и среди взрослых с различными механизмами заражения (менингококковая инфекция, инфекционный мононуклеоз, острые респираторные заболевания, острые кишечные инфекции, острый вирусный гепатит А).

Практически любым инфекционным заболеванием ребенок может заразиться при наличии случайного контакта с больным. Исключение составляет первый год жизни малыша, когда в его крови циркулируют материнские антитела ко многим заболеваниям, что предохраняет его организм от заражения при встрече с инфекционным патогеном.

Причины возникновения детских инфекций

Источник инфекции – человек. Это может быть больно клинически выраженной формой болезни, бессимптомной формой болезни, а также носитель инфекционного возбудителя.

Один из частых вопросов родителей: когда становится заразен больной и как долго он может заразить?

Заразный период при детских инфекциях

| Заболевание | Начало заразного периода | Заразен ли ребенок во время болезни | Заразен ли ребенок после исчезновения жалоб (выздоровления) |

| Период в котором можно заразить других (заразный период) | |||

| Краснуха | за 3-4 дня до появления симптомов | весь период сыпи + 4 дня | |

| Корь | за 4 дня до появления симптомов | весь период сыпи + 4 дня | |

| Ветрянка | с первых симптомов болезни | весь период сыпи + 5 дней | |

| Скарлатина | с первых симптомов болезни | первые дни болезни | не заразен |

| Коклюш | за день до появления симптомов болезни | 1 неделя болезни = 90-100% «заразности», 2 нед.=65%, 3 нед. = 35%, 4 нед. = 10% |

более 4 недель |

| Дифтерия | с началом болезни – первыми симптомами | 2 недели | более 4 недель, «носительство» более 6 месяцев |

| Эпидемический паротит (свинка) | за 1 – 2 дня до первых симптомов | до 9 дней болезни | не заразен |

| Полиомиелит | за 1-2 дня до первых жалоб | 3-6 недель | |

| Гепатит А | с 3 – 23 дня | весь период желтухи, 1 месяц | месяцы |

| Дизентерия | с первых симптомов болезни | весь период болезни | 1 – 4 недели, месяцы |

| Сальмонеллез | с первых симптомов болезни | весь период болезни | 3 недели, далее более года у 1 – 5% пациентов |

Механизм заражения при традиционных детских инфекциях – аэрогенный, а путь заражения: воздушно-капельный. Заразна носоглоточная слизь, бронхиальный секрет (мокрота), слюна, которые при кашле, чихании, разговоре больной может разбрызгивать в виде мелкодисперсного аэрозоля на расстоянии 2-3х метров от себя. В зоне контакта оказываются все дети, находящиеся вблизи с заболевшим. Некоторые возбудители прекрасно распространяются на расстоянии. Например, вирус кори в холодное время года может распространяться по вентиляционной системе в отдельно взятом здании (то есть больные могут быть из одного подъезда дома, к примеру). Также имеет эпидемиологическое значение контактно-бытовой путь передачи (предметы обихода, игрушки, полотенца). В этом отношении все зависит от устойчивости возбудителей во внешней среде. Но, несмотря на это, примером может послужить высокая инфицированность при ветряной оспе контактно-бытовым путем при устойчивости вируса во внешней среде всего в течение 2х часов. Возбудители скарлатины и дифтерии высокоустойчивы во внешней среде, поэтому контактно-бытовой путь также является значимым. Также при некоторых болезнях инфицирование происходит фекально-оральным путем (кишечные инфекции, гепатит А, полиомиелит, например), причем факторами передачи могут явиться как предметы обихода – игрушки, мебель, посуда, так и инфицированные продукты питания.

Восприимчивость к детским инфекциям достаточно высокая. Разумеется, специфическая профилактика (вакцинация) делает свое дело. За счет нее создается иммунологическая прослойка невосприимчивых лиц к кори, эпидемическому паротиту, полиомиелиту, коклюшу, дифтерии. Однако достаточно уязвимыми остаются непривитые дети, относящиеся к группе риска. При детских инфекциях характерно частое возникновение коллективных вспышек инфекции.

Особенности течения детских инфекций

Детские инфекционные заболевания имеют четкую цикличность. Выделяют несколько периодов

болезни, перетекающих один из другого. Выделяют: 1) инкубационный период; 2) продромальный период; 3) период разгара болезни; 4) период реконвалесценции (ранней и поздней).

Инкубационный период – это период с момента контакта ребенка с источником инфекции до появления симптома болезни. В этот период ребенок называется контактным и находится на карантине (под наблюдением медицинских работников). Карантин может быть минимальным и максимальным. Обычно период карантина устанавливается на срок максимального периода инкубации. В этот период следят за здоровьем контактного ребенка – измеряют температуру, следят за появлением симптомов интоксикации (слабость, головные боли и другие).

Инкубационный период при детских инфекциях

Краснуха от 11 до 24 дней

Корь от 9 до 21 дня

Ветрянка от 10 до 23 дней

Скарлатина от нескольких часов до 12 суток

Коклюш от 3 до 20 дней

Дифтерия от 1 часа до 10 дней

Эпидемический паротит (свинка) от 11 до 26 дней

Полиомиелит от 3 до 35 дней

Гепатит А от 7 до 45 дней

Дизентерия от 1 до 7 дней

Сальмонеллез от 2 часов до 3 дней

Как только появится одна из жалоб, наступает второй период – продромальный, что напрямую связано с началом болезни. В большинстве своем начало болезни при детских инфекциях острое. Ребенка беспокоит температура, симптомы интоксикации (слабость, озноб, головные боли, утомляемость, потливость, снижение аппетита, сонливость и другие). Температурная реакция может быть различной, но у подавляющего большинства детей — правильного типа лихорадка (с максимумом к вечеру и снижением по утрам), высота лихорадки может варьировать в зависимости от патогенности возбудителей детских инфекций, инфицирующей дозы, реактивности самого детского организма. Чаще это фебрильная температура (более 38°) с пиком к концу первых-вторых суток болезни. Продолжительность продромального периода разная в зависимости от вида детского инфекционного заболевания, но в среднем 1-3 дня.

Период разгара болезни характеризуется специфическим симптомокомплексом (то есть симптомами, характерными для конкретной детской инфекции). Развитие специфических симптомов сопровождается продолжающейся лихорадкой, длительность которой различная при разных инфекциях.

Специфический симптомокомплекс – это последовательное возникновение определенных симптомов. Для коклюша – это специфический кашель, имеющий характер сухого и приступообразного с несколькими короткими кашлевыми толчками и глубоким свистящим вдохом (репризом). Для эпидемического паротита (свинки) – это воспаление околоушных, подчелюстных и подъязычных слюнных желез (припухлость околоушной области, болезненность при дотрагивании, одутловатость лица, боли в пораженной области, сухость во рту). Дифтерия характеризуется специфическим поражением ротоглотки (увеличение миндалин, отек и появление характерного фибринозного сероватого налета на миндалинах). Для гепатита А период разгара проявляется появлением желтухи. При полиомиелите – характерное поражение нервной системы.

Однако, одним из частых проявлений детских инфекций является сыпь (инфекционная экзантема). Именно сыпь является «пугающей визитной карточкой» инфекций у детей и требует правильной расшифровки. Сыпь может возникать одномоментно или поэтапно.

При краснухе сыпь имеет мелкопятнистый, а затем и пятнисто-папулезный характер, возникает преимущественно на разгибательных поверхностях конечностей и туловище – спина, поясница, ягодицы, фон кожи не изменен. Сначала появляется на лице, затем в течение дня распространяется на туловище. Исчезает бесследно.

Сыпь при краснухе

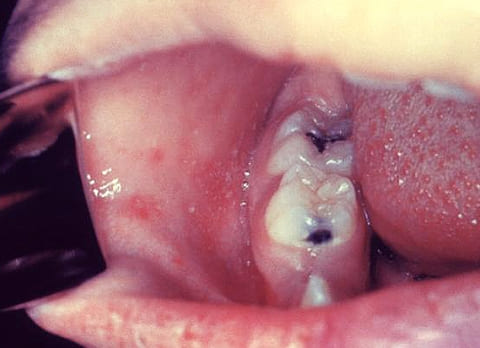

При кори наблюдается пятнисто-папуллезная сыпь, характерна нисходящая последовательность высыпаний (1 день сыпи – лицо, волосистая часть головы, верхняя часть груди, 2й день сыпи – туловище и верхняя половина рук, 3й день сыпи – нижняя часть рук, нижние конечности, а лицо бледнеет), сыпь склонна к слиянию, после исчезновения сохраняется пигментация кожи. Иногда сыпь при краснухе напоминает коревую. В этой ситуации на помощь доктору приходит специфический симптом – пятна Филатова-Коплика (на внутренней стороне щек белесовато-зеленоватые папулы, появляющиеся на 2-3 день болезни).

Сыпь при кори

Пятна Филатова при кори

При ветряной оспе мы видим везикулезную сыпь (пузырьковую), элементы которой расположены на фоне покраснения. Сначала это пятно, затем оно возвышается, образуется пузырек с серозной прозрачной жидкостью, затем пузырек подсыхает, жидкость исчезает и появляется корочка. Характерны подсыпания с повторными подъемами температуры раз в 2-3 дня. Период от момента появления сыпи до полного отпадания корочек длится 2-3 недели.

Сыпь при ветрянке

При скарлатине на гиперемированном фоне кожи (фоне покраснения) появляется обильная мелкоточечная сыпь. Сыпь интенсивнее в области кожных складок (локтевые сгибы, подмышечные впадины, паховые складки). Носогубный треугольник бледный и свободный от сыпи. После исчезновения сыпи шелушение, продолжающееся 2-3 недели.

Сыпь при скарлатине

Носогубный треугольник при скарлатине

Менингококковая инфекция (менингококцемия) характеризуется появлением геморрагической сыпи сначала мелкой, а затем сливного характера в виде «звезд». Сыпь чаще появляется на ягодицах, голенях, руках, веках.

Сыпь при менингококцемии

| Заболевание | Сроки появления сыпи | Длительность периода высыпаний (в среднем) |

| Краснуха | конец 1го-2й дни болезни | 2-5 дней |

| Корь | 3-4й дни болезни | 5-7 дней |

| Ветряная оспа | 2й день болезни | 1-1,5 недели |

| Скарлатина | конец 1го дня | 5-6 дней |

| Менингококковая инфекция | на 6-14 час болезни! (то есть первые сутки) | 8-10 дней |

Помимо сыпи, любая детская инфекция характеризуется лимфаденопатией (увеличением определенных групп лимфатических узлов). Участие лимфатической системы – неотъемленная часть инфекционного процесса при инфекциях. При краснухе наблюдается увеличение заднешейных и затылочных лимфоузлов. При кори увеличиваются шейные лимфоузлы, при ветряной оспе – заушные и шейные, а при скарлатине — переднешейные лимфоузлы. При мононуклеозе – сильное увеличение заднешейных лимфоузлов (пакеты лимфоузлов видны при поворотах головы ребенка).

Период реконвалесценции (выздоровления) характеризуется угасанием всех симптомов инфекции, восстановлением функций пораженных органов и систем, формированием иммунитета. Ранняя реконвалесценция длится до 3х месяцев, поздняя реконвалесценция затрагивает период до 6-12 месяцев, а реже — дольше.

Другой особенностью детских инфекций является многообразие клинических форм. Выделяют

манифестные формы (с характерными симптомами болезни) легкой, среднетяжелой, тяжелой степени, стертые формы, субклинические (бессимптомные), абортивные формы (прерывание течения инфекции).

Ожидаемой сложностью инфекций у детей является и опасность быстрого развития тяжелых

осложнений. Это могут быть: инфекционно-токсический шок в начале болезни (критическое падение давления, что чаще наблюдается при менингококковой инфекции, скарлатине), нейротоксикоз при высокой температуре (развивающийся отек головного мозга), внезапная остановка дыхания или апное при коклюше (за счет угнетения дыхательного центра), синдром истинного крупа при дифтерии (за счет мощного токсического отека ротоглотки), вирусные поражения головного мозга (краснушный энцефалит, коревой энцефалит, ветряночные энцефалиты), синдром обезвоживания (при острых кишечных инфекциях), бронхообструктивный синдром, гемолитикоуремический синдром, ДВС-синдром.

Учитывая все вышеизложенное, необходимо сохранять критичное отношение к состоянию ребенка и своевременно обращаться за медицинской помощью.

Симптомы детских инфекций, требующие обращения к врачу

1) Фебрильная температура (38° и выше).

2) Выраженные симптомы интоксикации (вялость, сонливость ребенка).

3) Появление сыпи.

4) Рвота и выраженная головная боль.

5) Появление любых симптомов на фоне высокой температуры.

Диагностика детских инфекций

Постановка предварительного диагноза проводится врачом-педиатром. Имеют значение: контакт пациента с другими больными с инфекцией, данных о вакцинации (прививках), характерные симптомы инфекции.

Окончательный диагноз выставляется после лабораторных исследований.

— Неспецифические методы (общий анализ крови, мочи, испражнений, биохимические исследования крови, исследования электролитов крови), инструментальные методы диагностики (рентгенография, УЗИ, МРТ по показаниям)

— Специфические методы для выявления возбудителей и/или их антигенов (вирусологический, бактериологический, ПЦР), а также для выявления антител к возбудителям в крови (ИФА, РНГА, РТГА, РА, РПГА и другие).

Основные принципы лечения детских инфекций

Цель лечения — выздоровление маленького пациента и восстановление нарушенных функций органов и систем, достигается решением следующих задач:

1) борьба с возбудителем и его токсинами;

2) поддержание функций жизненно-важных органов и систем;

3) повышение иммунологической реактивности (сопротивляемости) организма ребенка;

4) профилактика осложнений детской инфекции.

Задачи лечения осуществляются проведением следующих мероприятий:

1. Своевременное выявление и при необходимости госпитализация больного ребенка, создание ему охранительного режима – постельного при тяжелом и среднетяжелом состоянии, полноценное питание, питьевой режим.

2. Этиотропная терапия (специфические препараты, направленные на подавление роста или уничтожение возбудителя инфекции). В зависимости от инфекции назначаются антибиатериальные препараты, противовирусные средства. Неправильная трактовка диагноза и назначение этиотропного лечения не по профилю приведет к возможному утяжелению инфекции и развитию осложнений.

3. Патогенетическая терапия связана в основном с инфузионной терапией растворов определенной направленности (глюкозо-солевые растворы, коллоиды, препараты плазмы, крови), а также специфических парентеральных препаратов (ингибиторы протеаз, глюкокортикостероиды и другие), иммуномодуляторов.

4. Посиндромная терапия проводится при любой инфекции (жаропонижающие, противорвотные, сосудосуживающие, отхаркивающие, противокашлевые, антигистаминные и многие другие).

Как проводить профилактику инфекций в детском возрасте?

1) Укрепление организма ребенка и повышение его сопротивляемости к инфекциям (гигиена, закаливание, прогулки на свежем воздухе, полноценное питание)

2) Своевременное обращение к врачу при первых симптомах инфекции

3) Специфическая профилактика детский инфекций — вакцинация. При многих детских инфекциях вакцинация введена в Национальный календарь прививок – корь, краснуха, дифтерия, полиомиелит, эпидемический паротит, гепатит В). В настоящее время созданы вакцины и при других инфекциях (ветряная оспа, менингококковая инфекция, пневмококковая инфекция, гемофильная инфекция). Пренебрежение родителями плановой вакцинацией детей без особых на то медицинских оснований создает уязвимую прослойку неиммунных детей, в первую очередь подверженных к заражению инфекционными возбудителями.

Врач инфекционист Быкова Н.И.

Детские инфекции: профилактика, симптомы и лечение | Лекарственный справочник | Здоровье

Наша справка

Детские инфекции – так называют группу инфекционных болезней, которые люди переносят в основном в детстве. К ним обычно относят ветряную оспу (ветрянку), краснуху, инфекционный паротит (свинку), корь, скарлатину, полиомиелит, коклюш, дифтерию. Инфекции передаются от больного к здоровому ребенку.

После перенесенного заболевания формируется стойкий (порою пожизненный) иммунитет, поэтому повторно этими инфекциями заболевают редко. Сейчас почти от всех детских инфекций есть вакцины.

Ветряная оспа (ветрянка)

Ее вызывает вирус герпеса, который передается воздушно-капельным путем от больных детей к здоровым. Инкубационный период – от 10 до 21 дня.

Заболевание начинается с подъема температуры, который сопровождается появлением сыпи в виде пятнышек, общим недомоганием. Пятна со временем превращаются в пузырьки с прозрачной жидкостью, которые лопаются, подсыхают, после чего образуются корочки. Типичное отличие ветряной оспы от других заболеваний, сопровождающихся высыпаниями, – это наличие сыпи на волосистой части головы. На коже больного одновременно присутствуют все элементы сыпи: и пятна, и пузырьки, и корочки. Новые подсыпания возможны в течение 5–7 дней. Подсыхание ранки и образование корочек сопровождается сильнейшим зудом.

Больной ветряной оспой является заразным с момента появления первого элемента сыпи и еще 5 дней после появления последнего элемента.

Чем обрабатывать сыпь во время ветрянки →

Лечение

При нормальном течении ветрянка не требует лечения. Главное – гигиена и хороший уход, которые позволяют не допустить нагноения элементов сыпи.

В России пузырьки принято смазывать зеленкой. На самом деле это необязательно – в западных странах, например, зеленку не используют. Во многом ее применение действительно неудобно: она пачкает белье, долго не смывается. Но у нашей традиции есть и плюсы. Если отмечать зеленкой новые элементы сыпи, несложно отследить момент, когда подсыпания прекратились.

При повышении температуры выше 38 °C следует дать ребенку жаропонижающее средство, предпочтение – лекарствам на основе парацетамола. Не стоит забывать об антигистаминных препаратах и местных бальзамах и мазях для облегчения зуда. Применение противогерпетических препаратов не рекомендуется: у ребенка при их приеме не формируется иммунитет, и возможно повторное заражение.

Профилактика

Против вируса ветряной оспы есть вакцина, она зарегистрирована в России, но не входит в Национальный календарь прививок, то есть ее не делают всем бесплатно. Родители могут привить ребенка за деньги в центрах вакцинопрофилактики.

Дифтерия

Возбудитель болезни – дифтерийная палочка. Заразиться можно от больного человека и от носителя инфекции. Попав на слизистые оболочки (или кожу), она выделяет токсин, который вызывает омертвение эпителия. Также могут поражаться нервная и сердечно-сосудистая системы, надпочечники, почки. Инкубационный период – 2–10 дней. Характерный признак дифтерии – сероватая, с перламутровым блеском пленка, покрывающая пораженные слизистые.

Возбудитель болезни – дифтерийная палочка. Заразиться можно от больного человека и от носителя инфекции. Попав на слизистые оболочки (или кожу), она выделяет токсин, который вызывает омертвение эпителия. Также могут поражаться нервная и сердечно-сосудистая системы, надпочечники, почки. Инкубационный период – 2–10 дней. Характерный признак дифтерии – сероватая, с перламутровым блеском пленка, покрывающая пораженные слизистые.Болезнь начинается с повышения температуры тела (обычно не выше 38 °C), появляются небольшая болезненность, умеренное покраснение слизистых оболочек. В тяжелых случаях температура сразу повышается до 40 °C, ребенок жалуется на головную боль и боль в горле, иногда в животе. Миндалины могут отекать настолько, что затрудняют дыхание.

Лечение

Ребенка госпитализируют и вводят ему противодифтерийную сыворотку. После госпитализации проводится дезинфекция помещения, в котором находился больной. Все лица, находившиеся в контакте с ним, подлежат бактериологическому обследованию и медицинскому наблюдению в течение 7 дней. Детям, контактировавшим с больным, на этот срок запрещено посещать детские учреждения.

Профилактика

Все дети получают прививку от дифтерии комбинированной вакциной АКДС. В редких случаях заболеть может и привитый ребенок, но заболевание будет протекать в легкой форме.

Коклюш

Инфекция, которая передается воздушно-капельным путем и вызывает мучительный кашель. Источник заражения – больной человек. Инкубационный период – от 3 до 14 дней (чаще 7–9). В течении болезни различают три периода.

Катаральный период характеризуется появлением упорного сухого кашля, который постепенно усиливается. Также может наблюдаться насморк и повышение температуры до субфебрильной (но чаще она остается нормальной). Этот период может длиться от трех дней до двух недель.

Спазматический, или судорожный, период характеризуется кашлевыми приступами. Они состоят из кашлевых толчков – коротких выдохов, следующих один за другим. Время от времени толчки прерываются репризой – вдохом, который сопровождается свистящим звуком. Приступ заканчивается выделением густой слизи, может быть и рвота. Тяжесть приступов нарастает в течение 1–3 недель, затем стабилизируется, потом приступы становятся более редкими и сходят на нет. Продолжительность судорожного периода может составлять от 2 до 8 недель, но нередко затягивается на большее время.

После этого наступает период разрешения. В это время кашель, который вроде бы уже прошел, может возвращаться, но больной не заразен.

Лечение

Назначаются антибиотики из группы макролидов, противокашлевые препараты центрального действия, бронхорасширяющие препараты в ингаляциях. Важную роль в терапии играют немедикаментозные методы: пребывание на свежем воздухе, щадящий режим, питание высококалорийной пищей, небольшими объемами, но часто.

Профилактика

Прививка от коклюша внесена в Национальный календарь и делается детям бесплатно. Иногда болеют и привитые дети, но в легкой форме.

Корь

Вирусная инфекция, которая распространяется воздушно-капельным путем. Источник заражения – больной человек. Инкубационный период – 8–17 дней, но может удлиняться до 21 дня.

Начинается корь с повышения температуры до 38,5–39 °C, насморка, сухого кашля, появления светобоязни. У ребенка могут возникать рвота, боль в животе, жидкий стул. В это время на слизистых щек и губ, на деснах можно обнаружить серовато-белые пятнышки величиной с маковое зерно, окруженные красным венчиком. Это ранний симптом кори, позволяющий поставить диагноз еще до появления сыпи.

Сыпь – мелкие розовые пятна – возникает на 4–5‑й день болезни. Первые элементы появляются за ушами, на спинке носа. К концу первых суток она покрывает лицо и шею, локализуется на груди и верхней части спины. На вторые сутки распространяется на туловище, а на третьи – покрывает руки и ноги.

Лечение

В лечении кори применяются противовирусные препараты, а также иммуномодуляторы. В тяжелых случаях могут назначаться внутривенные инъекции иммуноглобулина. В остальном лечение симптоматическое.

Постельный режим нужен не только в дни высокой температуры, но и 2–3 дня после ее снижения.

Перенесенная корь сказывается на нервной системе. Ребенок становится капризным, раздражительным, быстро утомляется. Школьников надо на 2–3 недели освободить от перегрузок, ребенку дошкольного возраста продлить сон, прогулки.

Профилактика

Первую прививку против кори делают всем детям в год, вторую в 7 лет.

Краснуха

Вирус краснухи передается от больного человека воздушно-капельным путем. Инкубационный период – 11–23 дня. Зараженный краснухой начинает выделять вирус за неделю до появления клинических симптомов и заканчивает через неделю-две после того, как все признаки болезни сойдут на нет.

Вирус краснухи передается от больного человека воздушно-капельным путем. Инкубационный период – 11–23 дня. Зараженный краснухой начинает выделять вирус за неделю до появления клинических симптомов и заканчивает через неделю-две после того, как все признаки болезни сойдут на нет.Типичное проявление краснухи – припухание и легкая болезненность заднешейных, затылочных и других лимфатических узлов. Одновременно (или на 1–2 суток позже) на лице и всем теле появляется бледно-розовая мелкопятнистая сыпь. Еще через 2–3 суток она бесследно исчезает. Высыпание может сопровождаться небольшим подъемом температуры тела, легкими нарушениями в работе дыхательных путей. Но нередко таких симптомов не бывает.

Осложнения исключительно редки. Опасна краснуха лишь в том случае, если ею заболела беременная женщина, особенно в первые месяцы. Болезнь может стать причиной тяжелых пороков развития плода.

Лечение

Специфического лечения краснухи в настоящее время нет. В остром периоде больной должен соблюдать постельный режим. При повышении температуры применяют жаропонижающие препараты, при зудящей сыпи – антигистаминные средства.

Профилактика

Не так давно прививка от краснухи была введена в Национальный календарь.

Инфекционный паротит (свинка)

Заражение происходит воздушно-капельным путем. Инкубационный период – от 11 до 21 дня.

Заболевание начинается с повышения температуры до 38–39 °C, головной боли. Позади ушной раковины появляется опухоль, сначала с одной, а через 1–2 дня и с другой стороны. Больной становится заразным за 1–2 дня до появления симптомов и выделяет вирус первые 5–7 дней болезни.

У мальчиков‑подростков нередко развивается еще и орхит – воспаление яичка: возникает боль в мошонке, яичко увеличивается в размерах, мошонка отекает. Отек проходит через 5–7 дней. Тяжело протекающий орхит, особенно двухсторонний, может в будущем привести к бесплодию.

Для паротитной инфекции типично и воспаление поджелудочной железы, которое дает о себе знать схваткообразной, иногда опоясывающей болью в животе, тошнотой, снижением аппетита.

Также нередки серозные менингиты. Это осложнение проявляется новым скачком температуры на 3–6‑й день болезни, головной болью, рвотой, повышенной чувствительностью к звуковым и зрительным раздражителям. Ребенок становится вялым, сонливым, иногда у него возникают галлюцинации, судорожные подергивания, может быть потеря сознания. Но эти явления при своевременной и рациональной терапии длятся недолго и не отражаются на последующем развитии ребенка.

Лечение

По назначению врача дают противовирусные, иммуномодулирующие, жаропонижающие, обезболивающие средства, на слюнные железы накладывают сухой согревающий компресс.

При орхите консультация хирурга или уролога обязательна, часто требуется лечение в условиях стационара. При серозном менингите ребенку требуется постоянное медицинское наблюдение в стационаре.

Профилактика

Для профилактики паротитной инфекции все дети вакцинируются в соответствии с Национальным календарем прививок.

Скарлатина

Заболевание вызывает бета-гемолитический стрептококк группы А. Заразиться можно не только от больного скарлатиной, но и от больных стрептококковой ангиной. Инкубационный период – 2–7 дней. Больной становится заразным с момента заболевания. Если болезнь протекает без осложнений, то уже через 7–10 дней выделение стрептококка прекращается. Если же развиваются осложнения, то заразный период затягивается.

Заболевание, как правило, начинается с внезапного повышения температуры, рвоты, боли в горле. Через несколько часов, а иногда на другой день появляется сыпь. Она мелкая, обильная, на ощупь жестковатая. Особенно густо сыпью покрываются щеки. Другие типичные места интенсивной сыпи – бока, низ живота, пах, подмышечные и подколенные впадины. Сыпь держится 3–5 дней. Легкая скарлатина протекает с кратковременными высыпаниями.

Постоянный признак скарлатины – ангина. Язык в первые дни покрывается серо-желтым налетом, а со 2–3‑го дня начинает очищаться с краев и кончика, становясь малиновым. Лимфатические узлы под углами нижней челюсти увеличиваются, при прикосновении болят.

Бета-гемолитический стрептококк группы А также способен поражать сердце, суставы, почки, поэтому необходимо своевременное лечение заболевания.

Лечение

В первые 5–6 дней ребенок должен оставаться в постели, потом ему разрешают вставать, но до 11‑го дня режим остается домашним. Детский сад и школу можно посещать не раньше чем через 22 дня от начала заболевания.

В первые 5–6 дней ребенок должен оставаться в постели, потом ему разрешают вставать, но до 11‑го дня режим остается домашним. Детский сад и школу можно посещать не раньше чем через 22 дня от начала заболевания.Ребенку назначают антибиотики. Используют комбинированные препараты от боли в горле, как при ангине. При необходимости дают жаропонижающие средства. Рекомендуется щадящая диета, обильное питье.

Через три недели после начала заболевания рекомендуется сделать электрокардиограмму, сдать мочу на анализ и показать ребенка отоларингологу, чтобы убедиться в отсутствии осложнений.

Профилактика

Больной скарлатиной должен быть изолирован в отдельную комнату, ему следует выделить отдельную столовую посуду, полотенце. Изоляция больного прекращается после выздоровления, но не ранее 10 дней от начала болезни. Прививки от этого заболевания нет.

Смотрите также: Парвовирусная инфекция: малоизвестный детский вирус →

Кишечная инфекция у детей — причины, симптомы, диагностика и лечение

Общие сведения

Кишечная инфекция у детей – острые бактериальные и вирусные инфекционные заболевания, сопровождающиеся кишечным синдромом, интоксикацией и дегидратацией. В структуре инфекционной заболеваемости в педиатрии кишечные инфекции у детей занимают второе место после ОРВИ. Восприимчивость к кишечной инфекции у детей в 2,5-3 раза выше, чем у взрослых. Около половины случаев кишечной инфекции у детей приходится на ранний возраст (до 3 лет). Кишечная инфекция у ребенка раннего возраста протекает тяжелее, может сопровождаться гипотрофией, развитием дисбактериоза и ферментативной недостаточности, снижением иммунитета. Частое повторение эпизодов инфекции вызывает нарушение физического и нервно-психического развития детей.

Кишечная инфекция у детей

Причины кишечной инфекции у детей

Спектр возбудителей кишечных инфекций у детей крайне широк. Наиболее часто патогенами выступают грамотрицательные энтеробактерии (шигеллы, сальмонеллы, кампилобактеры, эшерихии, иерсинии) и условно-патогенная флора (клебсиеллы, клостридии, протей, стафилококки и др.). Кроме этого, встречаются кишечные инфекции, вызываемые вирусными возбудителями (ротавирусами, энтеровирусами, аденовирусами), простейшими (лямблиями, амебами, кокцидиями), грибами. Общими свойствами всех возбудителей, обусловливающих развитие клинических проявлений, являются энтеропатогенность, способность к синтезу эндо- и экзотоксинов.

Заражение детей кишечными инфекциями происходит посредством фекально-орального механизма алиментарным (через пищу), водным, контактно-бытовым путями (через посуду, грязные руки, игрушки, предметы обихода и т. д.). У ослабленных детей с низкой иммунологической реактивностью возможно эндогенное инфицирование условно-патогенными бактериями. Источником ОКИ может выступать носитель, больной со стертой или манифестной формой заболевания, домашние животные. В развитии кишечной инфекции у детей большую роль играет нарушение правил приготовления и хранения пищи, допуск на детские кухни лиц-носителей инфекции, больных тонзиллитом, фурункулезом, стрептодермией и пр.

Наиболее часто регистрируются спорадические случаи кишечной инфекции у детей, хотя при пищевом или водном пути инфицирования возможны групповые и даже эпидемические вспышки. Подъем заболеваемости некоторыми кишечными инфекциями у детей имеет сезонную зависимость: так, дизентерия чаще возникает летом и осенью, ротавирусная инфекция — зимой.

Распространенность кишечных инфекций среди детей обусловлена эпидемиологическими особенностями (высокой распространенностью и контагиозностью возбудителей, их высокой устойчивостью к факторам внешней среды), анатомо-физиологическими особенностями пищеварительной системы ребенка (низкой кислотностью желудочного сока), несовершенством защитных механизмов (низкой концентрацией IgA). Заболеваемости детей острой кишечной инфекцией способствует нарушение нормальной микробиоты кишечника, несоблюдение правил личной гигиены, плохие санитарно-гигиенические условия жизни.

Классификация

По клинико-этиологическому принципу среди кишечных инфекций, наиболее часто регистрируемых в детской популяции, выделяют шигеллез (дизентерию), сальмонеллез, коли-инфекцию (эшерихиозы), иерсиниоз, кампилобактериоз, криптоспоридиоз, ротавирусную инфекцию, стафилококковую кишечную инфекцию и др.

По тяжести и особенностям симптоматики течение кишечной инфекции у детей может быть типичным (легким, средней тяжести, тяжелым) и атипичным (стертым, гипертоксическим). Выраженность клиники оценивается по степени поражения ЖКТ, обезвоживания и интоксикации.

Характер местных проявлений при кишечной инфекции у детей зависит от поражения того или иного отдела ЖКТ, в связи с чем выделяют гастриты, энтериты, колиты, гастроэнтериты, гастроэнтероколиты, энтероколиты. Кроме локализованных форм, у грудных и ослабленных детей могут развиваться генерализованные формы инфекции с распространением возбудителя за пределы пищеварительного тракта.

В течении кишечной инфекции у детей выделяют острую (до 1,5 месяцев), затяжную (свыше 1,5 месяцев) и хроническую (свыше 5-6 месяцев) фазы.

Симптомы у детей

Дизентерия у детей

После непродолжительного инкубационного периода (1-7 суток) остро повышается температура (до 39-40° C), нарастает слабость и разбитость, снижается аппетит, возможна рвота. На фоне лихорадки отмечается головная боль, ознобы, иногда – бред, судороги, потеря сознания. Кишечная инфекция у детей сопровождается схваткообразными болями в животе с локализацией в левой подвздошной области, явлениями дистального колита (болезненностью и спазмом сигмовидной кишки, тенезмами с выпадением прямой кишки), симптомами сфинктерита. Частота дефекации может варьировать от 4-6 до 15-20 раз за сутки. При дизентерии стул жидкий, содержащий примеси мутной слизи и крови. При тяжелых формах дизентерии возможно развитие геморрагического синдрома, вплоть до кишечного кровотечения.

У детей раннего возраста при кишечной инфекции общая интоксикация преобладает над колитическим синдромом, чаще возникают нарушения гемодинамики, электролитного и белкового обмена. Наиболее легко у детей протекает кишечная инфекция, вызванная шигеллами Зоне; тяжелее — шигеллами Флекснера и Григорьеза-Шига.

Сальмонеллез у детей

Наиболее часто (в 90% случаев) развивается желудочно-кишечная форма сальмонеллеза, протекающая по типу гастрита, гастроэнтерита, гастроэнтероколита. Характерно подострое начало, фебрильный подъем температуры, адинамия, рвота, гепатоспленомегалия. Стул при сальмонеллезе жидкий, обильный, каловый, цвета «болотной тины», с примесями слизи и крови. Обычно данная форма кишечной инфекции заканчивается выздоровлением, однако у грудных детей возможен летальный исход вследствие тяжелого кишечного токсикоза.

Гриппоподобная (респираторная) форма кишечной инфекции встречается у 4-5% детей. При данной форме сальмонеллы обнаруживаются в посеве материала из зева. Ее течение характеризуется фебрильной температурой, головной болью, артралгией и миалгией, явлениями ринита, фарингита, конъюнктивита. Со стороны сердечно-сосудистой системы отмечаются тахикардия и артериальная гипотония.

На тифоподобную форму сальмонеллеза у детей приходится 2% клинических случаев. Она протекает с длительным периодом лихорадки (до 3-4-х недель), выраженной интоксикацией, нарушением функции сердечно-сосудистой системы (тахикардией, брадикардией).

Септическая форма кишечной инфекции обычно развивается у детей первых месяцев жизни, имеющих неблагоприятный преморбидный фон. На ее долю приходится около 2-3% случаев сальмонеллеза у детей. Заболевание протекает крайне тяжело, сопровождается септицемией или септикопиемией, нарушением всех видов обмена, развитием тяжелых осложнений (пневмонии, паренхиматозного гепатита, отоантрита, менингита, остеомиелита).

Эшерихиозы у детей

Данная группа кишечных инфекций у детей крайне обширна и включает коли-инфекци, вызываемые энтеропатогенными, энтеротоксигенными, энтероинвазивными, энтерогеморрагическими эшерихиями.

Кишечная инфекция у детей, вызванная эшерихиями, протекает с субфебрильной или фебрильной температурой, слабостью, вялостью, снижением аппетита, упорной рвотой или срыгиваниями, метеоризмом. Характерна водянистая диарея (обильный, брызжущий стул желтого цвета с примесью слизи), быстро приводящая к дегидратации и развитию эксикоза. При эшерихиозе, вызываемом энтерогеморрагическими эшерихиями, диарея носит кровавый характер.

Вследствие обезвоживания у ребенка возникает сухость кожи и слизистых оболочек, снижается тургор и эластичность тканей, западает большой родничок и глазные яблоки, снижается диурез по типу олигурии или анурии.

Ротавирусная инфекция у детей

Обычно протекает по типу острого гастроэнтерита или энтерита. Инкубационный период в среднем длится 1-3 дня. Все симптомы кишечной инфекции у детей разворачиваются в течение одних суток, при этом поражение ЖКТ сочетается с катаральными явлениями.

Респираторный синдром характеризуется гиперемией зева, ринитом, першением в горле, покашливанием. Одновременно с поражением носоглотки развиваются признаки гастроэнтерита: жидкий (водянистый, пенистый) стул с частотой дефекаций от 4-5 до 15 раз в сутки, рвотой, температурной реакцией, общей интоксикацией. Длительность течения кишечной инфекции у детей – 4-7 дней.

Стафилококковая кишечная инфекция у детей

Различают первичную стафилококковую кишечную инфекцию у детей, связанную с употреблением пищи, обсемененной стафилококком, и вторичную, обусловленную распространением возбудителя из других очагов.

Течение кишечной инфекции у детей характеризуется тяжелым эксикозом и токсикозом, рвотой, учащением стула до 10-15 раз в день. Стул жидкий, водянистый, зеленоватого цвета, с небольшой примесью слизи. При вторичной стафилококковой инфекции у детей кишечные симптомы развиваются на фоне ведущего заболевания: гнойного отита, пневмонии, стафилодермии, ангины и пр. В этом случае заболевание может принимать длительное волнообразное течение.

Диагностика

На основании осмотра, эпидемиологических и клинических данных педиатр (детский инфекционист) может лишь предположить вероятность кишечной инфекции у детей, однако этиологическая расшифровка возможна только на основании лабораторных данных.

Главную роль в подтверждении диагноза кишечной инфекции у детей играет бактериологическое исследование испражнений, которое следует проводить как можно ранее, до начала этиотропной терапии. При генерализованной форме кишечной инфекции у детей проводится посев крови на стерильность, бактериологическое исследование мочи, ликвора.

Определенную диагностическую ценность представляют серологические методы (РПГА, ИФА, РСК), позволяющие выявлять наличие Ат к возбудителю в крови больного с 5-х суток от начала болезни. Исследование копрограммы позволяет уточнить локализацию процесса в ЖКТ.

При кишечной инфекции у детей требуется исключить острый аппендицит, панкреатит, лактазную недостаточность, дискинезию желчевыводящих путей и др. патологию. С этой целью проводятся консультации детского хирурга и детского гастроэнтеролога.

Лечение кишечной инфекции у детей

Комплексное лечение кишечных инфекций у детей предполагает организацию лечебного питания; проведение оральной регидратации, этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии.

Диета детей с кишечной инфекцией требует уменьшения объема питания, увеличения кратности кормлений, использования смесей, обогащенных защитными факторами, употребление протертой легкоусвояемой пищи. Важной составляющей терапии кишечных инфекций у детей является оральная регидратация глюкозо-солевыми растворами, обильное питье. Она проводится до прекращения потерь жидкости. При невозможности перорального питания и употребления жидкости назначается инфузионая терапия: внутривенно вводятся растворы глюкозы, Рингера, альбумина и др.

Этиотропная терапия кишечных инфекций у детей проводится антибиотиками и кишечными антисептиками (канамицин, гентамицин, полимиксин, фуразолидон, налидиксовая кислота), энтеросорбентами. Показан прием специфических бактериофагов и лактоглобулинов (сальмонеллезного, дизентерийного, колипротейного, клебсиеллезного и др.), а также иммуноглобулинов (антиротавирусного и др.). Патогенетическая терапия предполагает назначение ферментов, антигистаминных препаратов; симптоматическое лечение включает прием жаропонижающих, спазмолитиков. В период реконвалесценции необходима коррекция дисбактериоза, прием витаминов и адаптогенов.

Прогноз и профилактика

Раннее выявление и адекватная терапия обеспечивают полное выздоровление детей после кишечной инфекции. Иммунитет после ОКИ нестойкий. При тяжелых формах кишечной инфекции у детей возможно развитие гиповолемического шока, ДВС-синдрома, отека легких, острой почечной недостаточности, острой сердечной недостаточности, инфекционно-токсического шока.

В основе профилактики кишечных инфекций у детей – соблюдение санитарно-гигиенических норм: правильное хранение и термическая обработка продуктов, защита воды от загрязнения, изоляция больных, проведение дезинфекции игрушек и посуды в детских учреждениях, привитие детям навыков личной гигиены. При уходе за грудным ребенком мама не должна пренебрегать обработкой молочных желез перед кормлением, обработкой сосок и бутылочек, мытьем рук после пеленания и подмывания ребенка.

Дети, контактировавшие с больным кишечной инфекцией, подлежат бактериологическому обследованию и наблюдению в течение 7 дней.

Вирусная инфекция у детей — как проявляется и отличие от бактериальной, прием препаратов и осложнения

Появления симптомов недуга у ребенка заставляет родителей волноваться и не спать по ночам. Вирусная инфекция у детей – это группа заболеваний, имеющих схожие признаки, самый часто встречающийся из них – высокая температура. Почему при недомогании нужно обязательно обратиться к педиатру, какие симптомы сопровождают процесс, особенности лечения в разном возрасте – информация полезная не только для мам.

Статьи по темеОРВИ — что это такое

Особенностью этой группы заболеваний – воспаления дыхательных путей. Инфекцию провоцируют вирусы, попадающие от зараженных людей. Мельчайшие микроорганизмы могут жить только в живых клетках, заставляя их синтезировать себе подобных. Развитие недуга зависит от состояния защитных сил:

- При сильной иммунной системе организм, обнаружив антиген, начинает выработку антител, уничтожающих чужеродное вещество.

- При ослабленной защите вирусы быстро распространяются, вызывая инфекцию, которая может протекать до полутора недель.

Дети чаще находятся в зоне риска, что связано с неокрепшей иммунной системой. Вирус передается воздушно-капельным путем через носоглотку, нос, слизистую оболочку глаз, пищеварительный тракт, реже – контактно-бытовым способом. Размножается в полости носа больного. Заражение окружающих происходит, когда жидкий секрет:

- выделяется при чихании;

- попадает в воздух при кашле;

- остается на одежде больного, предметах гигиены;

- распространяется на окружающие вещи.

Развитие ОВРИ имеет особенности:

- новорожденный получает иммунитет к вирусам от матери, поэтому ОРВИ в этом возрасте встречается редко;

- введение прикорма в 6 месяцев может спровоцировать развитие энтеровирусной инфекции;

- подросший малыш не способен самостоятельно мыть руки, прикрываться во время чихания кашля и становится источником заражения в детском коллективе.

Симптомы

При появлении первых признаков необходимо срочно вызвать врача. Важно знать – ОРВИ имеет симптомы в зависимости от возбудителя. Для всех видов заболеваний характерно повышение температуры. Известны виды инфекций:

- аденовирусная – поражает слизистые оболочки глотки, глаз, вызывает интоксикацию организма;

- респираторно-синцитиальная – провоцирует одышку, приступы кашля, влажные хрипы, жидкий стул.

Встречаются инфекционно-вирусные болезни с такими симптомами:

- корь – сопровождается сыпью по телу, светобоязнью, головной болью, воспалением слизистых оболочек верхних дыхательных путей, глаз;

- ротавирус – кишечный грипп – отличается поносом, рвотой, кашлем, насморком;

- краснуха – заразное заболевание с появлением сыпи, воспалений лимфоузлов;

- ветрянка – отличается высыпаниями, рвотой, жидким стулом;

- свинка – острая инфекция, поражающая слюнные железы, сопровождается болями при глотании, сильным отделением слюны.

Когда заболевает младенец, можно наблюдать, что он не засыпает или, наоборот, спит очень долго. При вирусной инфекции поднимется температура, которая помогает противостоять возбудителю болезни. У детей до года отмечается:

- плаксивость;

- беспокойство;

- капризность;

- отказ от еды;

- расстройство стула;

- насморк;

- увеличение селезенки, лимфоузлов;

- сухой кашель;

- покраснение глаз;

- слезотечение;

- развитие конъюнктивита.

Педиатры отмечают изменения симптоматики у грудных детей при вирусных заболеваниях, в зависимости от возраста:

- в месяц – беспокойство при сосании, вызванное затрудненным носовым дыханием, отталкивание бутылочки, груди при кормлении;

- в 2 месяца – вялость, апатия, одышка со свистящим выдохом, синюшность лица;

- в три – проблемы с глотанием, носовым дыханием.

По мере взросления малыша можно наблюдать:

- в четыре месяца – увеличение селезенки, лимфоузлов, поражение носоглотки, бронхов, сопровождающееся кашлем, слизистыми выделениями;

- в шесть – признаки воспаления дыхательных путей, появляется насморк, после введения прикорма – расстройство стула, может болеть живот, сопровождаться рвотой;

- до года – не исключено осложнение крупом – отеком гортани, удушьем, требующим неотложной помощи.

Признаки

Когда прошло три дня после появления первых признаков инфекционного заражения, происходит изменение симптоматики. Наблюдаются более выраженные проявления болезни:

- сильно болит горло;

- появляется влажный кашель;

- повышается утомляемость;

- усиливается насморк;

- становится хриплым голос;

- возникает жар, озноб;

- резко поднимается температура.

ОРВИ сопровождаются появлением:

- мышечной боли;

- ломоты в суставах;

- недомогания;

- покраснения глаз;

- головной боли;

- апатии;

- слабости;

- снижения аппетита;

- диареи – при кишечной инфекции;

- увеличения лимфоузлов;

- выделения большого количества слизи;

- тошноты;

- рвоты;

- развития вторичной бактериальной инфекции как результата снижения иммунитета.

Первые признаки

Период до появления симптомов инфекции может составлять три дня. Важно своевременно вызвать педиатра, чтобы разобраться с возбудителем ОРВИ, поставить правильный диагноз и начать лечение. Недуг развивается очень быстро, начинается с поражения дыхательных путей, воспаления гортани, отек слизистой носа. Также проявляется:

- сухим кашлем;

- насморком;

- болью в горле;

- ощущением ломоты в теле;

- лихорадкой;

- ознобом;

- высокой температурой;

- покраснением глаз;

- слезотечением;

- слабостью;

- рвотой.

Отличие вирусной инфекции от бактериальной

Вызов врача обязателен при появлении у детей симптомов простуды. Он сможет отличить бактериальную инфекцию от вирусной. Заболевания имеют схожие признаки, но требуют своих методов лечения. Для поражения вирусами характерно:

- возбудитель внедряется в клетку, заставляя ее работать на себя, производя копии;

- микроорганизмы действуют избирательно – при гепатите вирус поражается только печень, при гриппе – слизистые трахеи, бронхов, при ангине – гортани;

- первые симптомы появляются через три дня;

- болезнь начинается температурой, признаками тонзиллита, ринита.

Для развития бактериальной инфекции подойдет любое место в организме, где можно найти питание и удобно размножаться – в кишечнике, легких, на костях, коже. Заболевания отличаются:

- затяжным началом – инкубационный период продолжается до двух недель;

- четкой выраженностью места поражения;

- повышением температуры в течение нескольких дней;

- большей продолжительностью заболевания;

- темными выделениями из носа;

- наличием белых пятен в горле.

Лечение ОРВИ

Хотя один из главных симптомов инфекционного поражения – высокая температура, педиатры не рекомендуют ее снижать. В такой ситуации организм самостоятельно борется с возбудителями болезни. При ОРВИ врачи рекомендуют:

- соблюдение постельного режима;

- регулярное проветривание помещения;

- промывание носа раствором морской соли;

- пить много жидкости для выведения из организма через почки продуктов жизнедеятельности микроорганизмов, провоцирующих интоксикацию.

Чтобы устранить симптомыОРВИ, назначают:

- нестероидные противовоспалительные средства для уменьшения отечности, устранения боли, снятия воспаления;

- антигистаминные средства от заложенности носа;

- препараты от кашля;

- средства для разжижения мокроты;

- сосудорасширяющие капли от насморка;

- полоскания горла раствором соды, отварами лекарственных трав;

- витаминные комплексы;

- иммуностимуляторы.

Схема терапии

Очень важно, чтобы лечение при ОРВИ у детей назначал врач с учетом вида возбудителя. Нужно знать, что антибиотики используются только в случае осложнений. Существуют стандарты лечения при инфицировании вирусами. Основная задача – устранить симптомы, снять интоксикацию организма. Для этого применяют:

- большое количество теплого питья – морса из клюквы, отваров трав;

- введение глюкозы.

Чтобы справиться с заболеванием за короткие сроки назначают:

- противовирусные препараты;

- жаропонижающие средства в форме ректальных свечей, сиропов для детей;

- противокашлевые жевательные пластинки;

- натирание грудной клетки камфарным спиртом, согревающими кремами;

- при необходимости использование компрессов, горчичников;

- средства, повышающие защитные силы.

Препараты

При лечении ОРВИ применяются лекарства. Все препараты назначает педиатр с учетом противопоказаний. Рекомендуется использовать:

- Парацетамол – жаропонижающее средство, отличается малой токсичностью, производится в форме сиропа;

- Ибупрофен – нестероидный противовоспалительный препарат, снимает боли, отеки, назначается с учетом массы ребенка;

- Тавегил – антигистаминное средство, устраняет симптомы насморка, снимает аллергические реакции, имеет противопоказания;

- ИРС-19 – повышает иммунитет.

Противовирусные

Действие этих лекарственных средств основано на торможении попадания вируса в клетки, остановке его размножения. Для это используются препараты, отличающиеся действием. При лечении вирусных заболеваний назначают:

- Вибуркол – гомеопатическое средство, обезболивает, успокаивает, разрешено новорожденным;

- Арбидол – рекомендован с двух лет, дозировка определяется врачом, с осторожностью применяют при болезнях почек, печени;

- Виферон – стимулирует выработку интерферона, свечи используют с 1 месяца;

- Имудон – повышает иммунитета в горле при рассасывании.

Жаропонижающие

Назначение лекарственных средств, снижающих температуру, должен проводить педиатр с учетом возраста и показаний термометра. Важна дать организму возможность самостоятельно справиться с недугом. Рекомендуемые жаропонижающие препараты:

- Парацетамол – свечи, суспензия, устраняют симптомы интоксикации, снимают воспаление;

- Панадол – суппозитории, применяются с трех месяцев, снимают боль;

- Немисулид – нестероидный противовоспалительный препарат, разрешен с 12 лет, есть противопоказания.

Лечение детей до 1 года

При заболевании грудничка необходимо срочно вызвать врача. Ребенка нельзя укутывать, важно поддерживать в комнате температуру 20 градусов, проводить проветривание. Особенности лечения малышей:

- обильное питье для вывода токсинов, при поносе для восполнения потери жидкости – Регидрон;

- при заложенности носа закапывание сосудосуживающих капель в нос;

- использование жаропонижающих свечей при температуре выше 38 градусов;

- иммуностимулятор – капли в нос Гриппферон;

- с полугода при кашле – сироп Доктор Мом.

Осложнения

Очень важно, чтобы малыш не переносил вирусную инфекцию на ногах. Лечение необходимо проводить до полного выздоровления, чтобы избежать опасных последствий. После тяжелого, затяжного заболевания, сильной интоксикации организма могут появиться осложнения:

- острый стеноз гортани – ложный круп;

- геморрагический синдром;

- инфекции мочевыводящих путей;

- пневмония;

- средний отит;

- бронхит;

- артрит;

- гайморит;

- синусит;

- фронтит;

- бронхиолит;

- менингит;

- миокардит;

- панкреатит;

- септикопиемия;

- менингоэнцефалит;

- холангит;

- судорожные синдромы.

Профилактика

Детские вирусные инфекции могут поражать ребенка несколько раз за год. Чтобы предотвратить их развитие, необходимо предпринять профилактические меры. Главные задачи – повышение иммунитета и сопротивляемости организма. Для их решения необходимо:

- закаливание – игры на воздухе, прохладный душ, обливание, плавание в бассейне;

- употребление овощей, фруктов для стабилизации пищеварения, поддержки микрофлоры кишечника;

- регуляция стула;

- организация полноценного сна и отдыха.

Повысить сопротивляемость организма помогут средства по увеличению защитных сил:

- витаминные комплексы Веротон, Компливит;

- аскорбиновая кислота;

- витамины группы В;

- сироп шиповника;

- чай с лимоном, медом;

- капли доктора Тайса;

- иммуномодуляторы – ИРС-19, Иммунал;

- настойка аралии;

- Гексорал в каплях;

- отвары лекарственных растений – цветов ромашки, календулы, листьев мяты.

Видео

Как обезопасить ребенка от вирусной инфекции?

Как обезопасить ребенка от вирусной инфекции?

Внимание! Информация, представленная в статье, носит ознакомительный характер. Материалы статьи не призывают к самостоятельному лечению. Только квалифицированный врач может поставить диагноз и дать рекомендации по лечению, исходя из индивидуальных особенностей конкретного пациента.

Нашли в тексте ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Рассказать друзьям:10 детских болезней, которые должны уметь отличать все родители

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту

красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Часто при первых признаках ОРВИ многие мамы начинают использовать для лечения малыша противопростудные лекарства и медикаменты, понижающие температуру, не задумываясь, что за признаками обычной простуды маскируются и более серьезные заболевания. Чтобы защитить здоровье ребенка, нужно вовремя обратить внимание на симптомы.

Поэтому AdMe.ru решил объяснить, как быстро распознать у ребенка серьезную болезнь и выбрать правильное лечение.

Ангина

Cимптомы обычной простуды:

- болит горло;

- повышенная температура.

Отличительные симптомы:

- увеличение миндалин;

- белый налет на языке и в ротовой полости;

- болят глаза;

- температура выше 37,5 °C;

- ломота всего тела и общая слабость;

- очень больно глотать.

У ребенка болит горло, повышается температура — это, казалось бы, обычная простуда. Однако эти симптомы могут быть первыми предвестниками ангины. Будьте внимательны, так как ангина опасна своими серьезными осложнениями. Стрептококк — возбудитель этого заболевания — часто поражает сердце и почки. Во избежание осложнений врачи назначают антибиотики с первого дня болезни, и отказываться от них не стоит.

Ротавирусная инфекция

Cимптомы обычной простуды:

- болит горло;

- повышенная температура;

- ухудшение самочувствия;

- насморк.

Отличительные симптомы:

- боль в животе;

- рвота;

- понос.

Это заболевание сочетает в себе симптомы простуды и кишечного расстройства. Им можно заразиться при контакте с больным человеком или при употреблении инфицированной пищи или воды. В результате поноса и рвоты организм теряет много жидкости и наступает обезвоживание — главная опасность данной инфекции. Поэтому первая задача родителей — отпаивать ребенка, но делать это грамотно: по 1 ч. л. каждые 3–5 минут, и лучше всего глюкозно-солевым раствором.

Коклюш

Cимптомы обычной простуды:

- сухой кашель;

- повышенная температура;

- насморк.

Отличительные симптомы:

- сильный кашель с характерным свистом;

- рвота.

Не каждый врач может распознать коклюш на ранней стадии, а лечение ребенка противопростудными лекарствами вначале даже может дать эффект. Однако через некоторое время может появиться надрывный кашель, который и является первым симптомом этого заболевания. Приступ кашля может заканчиваться рвотой. Не стоит ждать, лучше сразу вызвать врача или поехать в больницу, потому что подтвердить точный диагноз можно только с помощью мазка из зева.

Скарлатина

Cимптомы обычной простуды:

- боль в горле;

- повышенная температура;

- слабость.

Отличительные симптомы:

- мелкая красная сыпь.

Скарлатиной болеют в основном малыши. Через сутки после начала заболевания на теле ребенка появляется мелкая красная сыпь. Отличительная особенность скарлатины в том, что высыпания не затрагивают нос и кожу возле губ. Чтобы болезнь не дала осложнений на внутренние органы, врачи часто назначают антибиотики, как и в случае с ангиной.

Астма

Cимптомы обычной простуды:

Отличительные симптомы:

- одышка;

- свистящий звук, исходящий из легких.

Помимо вирусных и инфекционных заболеваний кашель может быть и при бронхиальной астме. Астма — это наследственная болезнь, поэтому если в вашей семье есть астматики или аллергики, следует быть внимательным. При астме нередки приступы удушья, которые возникают, когда ребенок заболевает ОРВИ, сталкивается с аллергеном, смеется или плачет. Астма — хроническое заболевание, но при правильном лечении можно надолго забыть о болезни. Обострение способно наступить в любой момент, чтобы этого не произошло, нужно принимать антигистаминные препараты, прописанные врачом.

Полиомиелит

Чем лечить кишечную инфекцию у детей в домашних условиях — proinfekcii.ru

На чтение 11 мин. Просмотров 646

Чаще всего заражение происходит при попадании возбудителей через рот. Их существует несколько десятков, среди которых самое безобидное – обычное пищевое отравление. Но иногда приходится сталкиваться с ботулизмом или сальмонеллезом.

Чаще всего заражение происходит при попадании возбудителей через рот. Их существует несколько десятков, среди которых самое безобидное – обычное пищевое отравление. Но иногда приходится сталкиваться с ботулизмом или сальмонеллезом.Питание просроченными продуктами, грязные руки или резкая смена рациона приводят к кишечным инфекциям. Хорошо, если все закончится частым посещением уборной. Но в некоторых случаях можно попасть в инфекционное отделение, возможен и летальный исход. Наиболее подвержены этим инфекциям дети. У них заболевание может протекать более сложно. Зная, чем лечить кишечную инфекцию у детей и как уберечь от нее, вы сохраните здоровье малыша.

Чаще всего заражение происходит при попадании возбудителей через рот. Их существует несколько десятков, среди которых самое безобидное – обычное пищевое отравление. Но иногда приходится сталкиваться с ботулизмом или сальмонеллезом.

Виды и особенности кишечных инфекций

Кишечные инфекции делятся на:

- вирусные;

- бактериальные.

При энтеровирусной инфекции присоединяются боли в мышцах, возникают судороги. У ребенка возникает слабость, он апатичен, присутствует светобоязнь. Также она дает осложнения с ЦНС, сердечно-сосудистые проблемы.

При энтеровирусной инфекции присоединяются боли в мышцах, возникают судороги. У ребенка возникает слабость, он апатичен, присутствует светобоязнь. Также она дает осложнения с ЦНС, сердечно-сосудистые проблемы.Вирусных инфекций около десятка групп, но самыми распространенными являются энтеровирусная, аденовирусная и ротавирусная. Эти вирусы передаются не только через еду или воду, но также через грязные руки и предметы, воздушно-капельным, фекально-оральным путями. При размножении в организме они вырабатывают энтеротоксин, который отравляет ребенка.

При бактериальной инфекции в организм попадают инфицированные патогенными бактериями продукты. В них микроорганизмы размножились и оставили после себя токсины. Чем их будет больше, тем быстрее начнется заболевание. Оно будет бурным и острым, с синдромами гастрита и гастроэнтерита.

Признаки вирусной инфекции

Появляются признаки через несколько суток после попадания вируса в организм. Из-за этого трудно определить, где и как попал вирус. Что это кишечная инфекция, можно понять по таким симптомам:

- повышенная температура до 38–39 °С;

- рвота 4–6 раз;

- жидкий стул с неприятным запахом;

- воспаление слизистых.

При энтеровирусной инфекции дополнительно к этому – боли в мышцах, судороги. У ребенка возникает слабость, он апатичен, присутствует светобоязнь. Также эта инфекция дает осложнения с ЦНС, сердечно-сосудистые проблемы.

При аденовирусном заражении появляются насморк, конъюнктивит, жидкие испражнения. Обычно они бывают на острой стадии заболевания и продолжаются 2 дня.

Признаки бактериальной инфекции

Протекает это заболевание с такими симптомами:

Организм обезвоживается, ребенку не хочется активности, он вялый и бледный.

Стул при бактериальной инфекции может отличаться по цвету и примесям. Он бывает зеленоватым, желто-оранжевым, с хлопьями слизи или с кровью. При попадании в больницу нужно обязательно сообщить врачам о состоянии и цвете испражнений.

Клиническая картина заболевания

Все симптомы кишечной инфекции делятся на общие и местные. Среди общих признаков: интоксикация и обезвоживание.

При интоксикации повышается температура, появляются головная боль, слабость и рвота. При обезвоживании кожа и слизистые становятся сухими, снижается эластичность кожи, а мочи становится меньше и она темнеет.

При местных признаках: жидкий стул, боли в животе, рвота.

Симптоматика проявится поражением желудка (гастрит), тонкого и толстого кишечника. В некоторых случаях поражается что-то одно, но часто это происходит в сочетании. Именно от этого и будет зависеть клиническая картина.

Осложнения

Тяжелое течение отравления добавляет ребенку осложнений. Они могут выражаться в виде:

- нейротоксикоза;

- недостаточного кровообращения;

- легочной недостаточности;

- почечной недостаточности;

- желудочного кровотечения;

- гиповолемического шока.

При нейротоксикозе возникают судороги, ребенок не понимает, где находится, бредит, появляются галлюцинации. Недостаточность кровообращения возникает при обезвоживании. Давление понижается, кожа бледнеет, сердечные тоны приглушаются.

Легочная недостаточность выражена одышкой и поверхностным дыханием. Проблемы с почками приводят к болям в пояснице и снижению суточного количества мочи. Гиповолемический шок возникает при потере жидкости, снижая температуру и массу тела.

Первые действия при отравлении

Так как при кишечной инфекции организм ребенка теряет большое количество жидкости, необходимо ее постоянно пополнять. Можно приобрести в аптеке специальные дегидратационные препараты. Порошок этого средства развести в воде и дать выпить ребенку. Не нужно стараться сразу все пить, необходимо это делать небольшими глоточками через малые промежутки времени.

В большинстве случаев лечение острой кишечной инфекции у детей проходит в домашних условиях. При этом не нужно давать какие-либо препараты.

В большинстве случаев лечение острой кишечной инфекции у детей проходит в домашних условиях. При этом не нужно давать какие-либо препараты.Также нужно дать ребенку сорбенты. Они помогут вывести некоторое количество токсинов. Самый известный – активированный уголь. Его дают из расчета 1 таблетка на 10 кг веса. Но при желании можно приобрести другие сорбенты.

Если понос или рвота обильные, не нужно их останавливать. Таким образом организм пытается избавиться от токсинов. При этом обязательно нужно пополнять утраченную жидкость. Но нужно понимать, что позывы к рвоте и малое ее количество через некоторое время говорят лишь о том, что в кровь впиталось достаточное количество токсинов. Поэтому организм старается их вывести таким способом, но в этом случае он уже не действует. Поэтому целесообразно применять противорвотные препараты.

Как понять, что нужна медицинская помощь?

В большинстве случаев лечение острой кишечной инфекции у детей проходит в домашних условиях. При этом не нужно давать какие-либо препараты. Но есть инфекции, которые самостоятельно побороть невозможно, требуется медицинское вмешательство. Как же понять, что ребенка нужно отвезти в больницу?

- Если ребенок не может пить, постоянно срыгивает воду.

- При наличии в испражнениях и рвоте сгустков крови.

- При обезвоживании.

- При диарее и рвоте с некоторыми симптомами.

- При постоянной боли в животе.

Обнаружить обезвоживание можно по сухости кожи и слизистых, по сухому языку, отсутствию мочеиспускания более 6 часов. Также будут отсутствовать пот и слезы. На диарею и рвоту следует обратить особое внимание. Если им сопутствует сыпь на коже, резкая бледность, сильно повысилась температура и появилась головная боль, нужно отправляться в больницу. В стационаре обязательно применят инфузионную терапию, вводя жидкость внутривенно. Это поможет возместить ее потерю при рвоте и поносе.

Лечение бактериальных кишечных инфекций