Менингит — Википедия

Менинги́т (от др.-греч. μῆνιγξ → лат. meninx, родит.п. лат. meningis «мозговая оболочка» + суффикс -itis «воспаление») — воспаление оболочек головного мозга и спинного мозга. Различают лептоменингит — воспаление мягкой и паутинной мозговых оболочек, и пахименингит — воспаление твёрдой мозговой оболочки[3]. В клинической практике под термином «менингит» обычно подразумевают воспаление мягкой мозговой оболочки. Менингит возникает как самостоятельное заболевание или как осложнение другого процесса. Наиболее часто встречающиеся симптомы менингита — головная боль, ригидность затылочных мышц одновременно с лихорадкой, изменённым состоянием сознания и чувствительностью к свету (фотофобией) или звуку. Иногда, особенно у детей, могут быть только неспецифические симптомы, такие как раздражительность и сонливость.

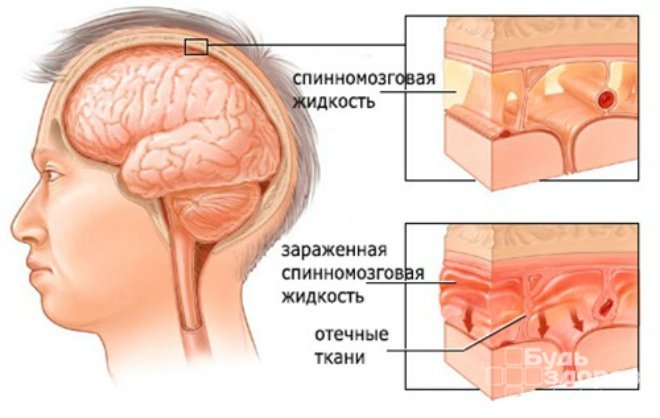

Для диагностики менингита используется люмбальная пункция. Она заключается в заборе спинномозговой жидкости из позвоночного канала с помощью шприца и её исследования на наличие возбудителя заболевания

Менингит, особенно при задержке с лечением, может вызывать серьёзные осложнения: глухоту, эпилепсию, гидроцефалию и проблемы с умственным развитием у детей. Возможен летальный исход. Некоторые формы менингита (вызываемые менингококками, гемофильной палочкой типа b, пневмококками или вирусом паротита) могут быть предотвращены прививками[5].

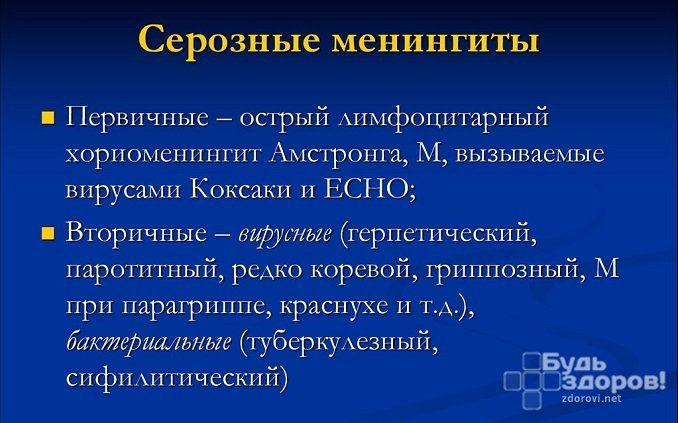

Различают несколько видов менингитов: серозный, гнойный. При серозных менингитах в цереброспинальной жидкости преобладают лимфоциты, при гнойных — преимущественно нейтрофильный плеоцитоз. Гнойный менингит бывает первичным или вторичным, когда инфекция попадает в мозговые оболочки из очагов инфекции в самом организме или при травме черепа.

Наиболее часто встречаются менингококковый и вторичные гнойные менингиты, на третьем месте вирусный менингит [6]. Также существует грибковый менингит, который наиболее часто встречается у людей со значительно сниженным иммунитетом (СПИД[7][8], длительная лекарственная иммуносупрессия после пересадки органа[9] или для лечения аутоиммунного воспалительного заболевания соединительной ткани[10][11][12][13][14][15], химиотерапия), однако он бывает и у людей с нормальным иммунитетом[16][17], в том числе во время беременности[18].

Если во время болезни есть сыпь, она может указывать на вероятную причину болезни, к примеру, при менингите, вызванном менингококками, имеются характерные кожные высыпания[19].

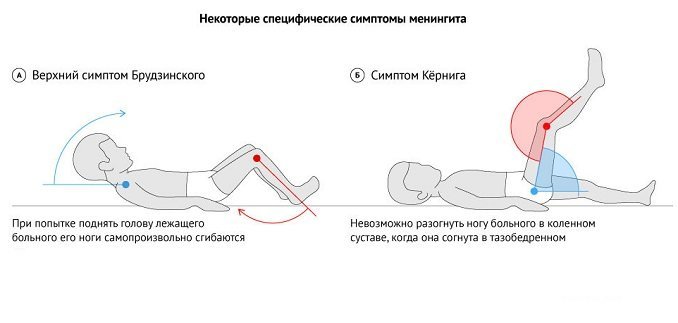

Обуховская больница

Обуховская больницаПервая статья о бактериальной инфекции как причине менингита была написана австрийским бактериологом Антоном Вайксельбаумом (нем. Anton Weichselbaum), который в 1887 описал менингококк [24]. В конце XIX века были также описаны многие клинические признаки менингита. В России наиболее достоверный признак болезни был описан в 1884 году врачом Обуховской больницы В. М. Кернигом. Он указал, что «симптом контрактуры коленных суставов» является ранним признаком воспаления мозговых оболочек. Владимир Михайлович Бехтерев в 1899 году описал оболочечный скуловой симптом (болевая гримаса при постукивании молоточком по скуловой дуге). Позже польским врачом Юзефом Брудзинским были описаны четыре менингеальных симптома[25].

Во второй половине XX века была установлена этиологическая связь заболеваний с вирусами гриппа А и В, аденовирусами, а также с выделенным в 1942 году агентом, первоначально считавшимся вирусом, а затем отнесённым к бактериям группы микоплазм[25].

Одной из первых форм вирусных менингитов является лимфоцитарный хориоменингит. Армстронг и Лилли в 1934 году в эксперименте на обезьянах показали, что эта форма менингита вызывается автономным фильтрующим вирусом. Вскоре вирус Армстронга и Лилли был выделен и из спинномозговой жидкости больных

В 1953 году С. Н. Давиденков описал двухволновой серозный менингит, вызванный клещами. Синдром острого серозного менингита, обусловленный заражением вирусом клещевого энцефалита, выделял ещё первооткрыватель болезни А. Г. Панов, описавший весенне-летний таёжный энцефалит в 1935 году[25].

До XX века смертность от менингита достигала 90 % . В 1906 с помощью иммунизации лошадей, были получены антитела против возбудителей менингита, развитие идеи иммунизации американским учёным Саймоном Флекснером (Simon Flexner) позволило значительно сократить смертность от менингита[26][27]. В 1944 было показано, что пенициллин может быть использован для лечения этой болезни[28]. В конце XX века использование вакцин против гемофильной палочки привело к уменьшению числа заболеваний, связанных с этим патогеном. В 2002 году было предложено использовать стероиды для улучшения течения болезни при бактериальном менингите.

1. По характеру воспалительного процесса

2. По происхождению

3. По этиологии

4. По течению

| 5. По преимущественной локализации

6. По степени тяжести

| По клиническим формам менингококковая инфекция делится 1) Локализованные формы:

2) Генерализованные формы:

3) Редкие формы:

|

Гнойный менингит могут вызывать менингококки, пневмококки, гемофильная палочка, стафилококки, а также стрептококки, сальмонеллы, синегнойная палочка, клебсиеллы [29].

Основные патоморфологические изменения при гнойном менингите затрагивают мягкую и паутинную оболочки с частичным вовлечением в процесс вещества головного мозга. Наиболее часто встречается менингит менингококковой природы[30].

Менингококковый эпидемический цереброспинальный менингит является первичным гнойным воспалением оболочек головного и спинного мозга и относится к острым инфекционным заболеваниям, имеющим тенденцию к эпидемическому распространению, и поражает, в основном, детей до 5 лет. В настоящее время это заболевание встречается в виде отдельных случаев, тогда как ранее оно принимало характер больших эпидемий, чему способствовали скученность населения и неблагоприятные санитарно-гигиенические условия[29].

Возбудителем эпидемического цереброспинального менингита является менингококк — грамотрицательный диплококк, который проникает в ЦНС по кровеносной, либо лимфатической системе

Источником менингококковой инфекции является только человек, то есть больные менингококковым менингитом, больные с катаральными явлениями (назофарингитами) и здоровые носители[32]. Механизм передачи — воздушно-капельный[31].

Чаще болеют дети раннего возраста и мужчины. Наибольшее число заболеваний приходится на зимне-весенний период (февраль-апрель). В период эпидемического подъёма уже с ноября-декабря наблюдается рост заболеваемости. Факторами, влияющими на сезонную заболеваемость, являются климатические условия (резкие колебания температуры, повышенная влажность), изменение характера общения между людьми в зимнее время (длительное пребывание в закрытых помещениях, недостаточная вентиляция и т. д.). Периодически, через 10—15 лет, отмечаются эпидемические подъёмы частоты данной инфекции[32].

Менингит распространён во всех странах мира. Особенно высока заболеваемость в некоторых странах Африки (Чад, Нигер, Нигерия, Судан) — в 40—50 раз выше, чем в странах Европы [32].

Точные показатели заболеваемости менингитом неизвестны, несмотря на то, что во многих странах государственные органы здравоохранения должны быть уведомлены по каждому случаю[33]. Исследования показали, что в западных странах бактериальный менингит встречается примерно у 3 человек на 100000 жителей. Вирусный менингит является более распространённым, он встречается (в среднем) у 10,9 человек на 100000 жителей. В Бразилии показатель заболеваемости бактериального менингита выше (45,8 случаев на 100000 жителей). В Африке, к югу от Сахары, в так называемом «поясе менингита» случаются крупные эпидемии менингококкового менингита (до 500 случаев на 100000 жителей). Они возникают в областях с низкой эффективностью оказания медицинской помощи[34].

Заболеваемость менингитом циклически изменяется, существуют различные теории, объясняющие подъёмы и спады заболеваемости.

Впервые вспышка менингита в России произошла в 1930—1940-е годы, и никто не мог предугадать путь её развития. Количество заболевавших было равно 50 человек на 100 тысяч. Эпидемиологи предполагали, что менингит связан с миграцией населения, которая отмечалась в те годы. Тем не менее, в конце 1940-х годов вспышка закончилась. Но уже в 1969—1973 годы эпидемия менингита была вновь зафиксирована в СССР. Причину вспышки эпидемиологам удалось определить только в 1997 году, когда учёные уже всерьёз заинтересовались всеми разновидностями менингококков. Оказалось, что причиной заболевания стал менингококк, впервые появившийся в Китае в середине 1960-х годов и случайно занесённый в СССР. Этот возбудитель был совершенно новым для жителей России, и к нему практически ни у кого не было иммунитета

Чаще всего менингит возникает в результате проникновения в мягкие мозговые оболочки различных чужеродных микроорганизмов, начиная от вирусов и заканчивая простейшими. В таблице представлены наиболее распространённые возбудители менингита бактериальной природы.

| Предрасполагающий фактор: Возраст | Вероятные возбудители |

|---|---|

| 0—4 нед. | S. agalactiae (стрептококки группы В), E. coli K1, L. monocytogenes |

| 4—12 нед. | S. agalactiae, E. coli, H. influenzae, S. pneumoniae, N. meningitidis |

| 3 мес. — 18 лет | N. meningitidis, S .pneumoniae, H. influenzae |

| 18—50 лет | S. pneumoniae, N. meningitidis, H. influenzae |

| > 50 лет | S. pneumoniae, N. meningitidis, L. monocytogenes, аэробные грамотрицательные палочки |

| Иммуносупрессия | S. pneumoniae, N. meningitidis, L. monocytogenes, аэробные грамотрицательные палочки |

| Перелом основания черепа | S. pneumoniae, H. influenzae, стрептококки группы А |

| Травмы головы, нейрохирургические операции и краниотомия | Staphylococcus aureus, аэробные грамотрицательные палочки, в том числе Pseudomonas aeruginosa |

| Цереброспинальное шунтирование | S. aureus, аэробные грамотрицательные палочки, Propionibacterium acnes |

| Сепсис | S. aureus, Enterocococcus spp., Enterobacteriaceae, P. aeruginosa, S. pneumoniae |

В патогенезе имеет значение токсемия, особенно выраженная при тяжёлых септических формах заболевания. В этих случаях развивается инфекционно-токсический шок, обусловленный токсемией в результате массивного распада большого количества менингококков. Эндотоксин нарушает микроциркуляцию, вызывает внутрисосудистое свёртывание крови, нарушение обмена веществ. Результатом токсикоза может быть отёк мозга с синдромом внутричерепного повышенного давления и летальным исходом от паралича дыхательного центра в среднем мозге. В результате перенесённой инфекции в крови выздоравливающих нарастает число специфических антител. Перенесённая инфекция приводит к развитию типоспецифического иммунитета[32].

Менингококковый менингит[править | править код]

Единственным источником возбудителя инфекции является человек. У большинства лиц, заразившихся менингококком, практически отсутствуют клинические проявления, примерно у 1/10—1/8 возникает картина острого назофарингита и лишь у отдельных лиц наблюдается генерализованная форма болезни. На одного заболевшего генерализованной формой приходится от 100 до 20 000 бактерионосителей[37].

В большинстве случаев менингококк, попав на слизистую оболочку носоглотки, не вызывает её местного воспаления или заметных нарушений состояния здоровья. Лишь в 10—15 % случаев попадание менингококка на слизистую оболочку носоглотки, а возможно, и бронхов приводит к развитию воспаления[37].

В организме возбудитель распространяется гематогенным путём[37].

Бактериемия сопровождается токсемией, играющей большую роль в патогенезе болезни. Важное значение имеют предшествовавшие вирусные заболевания, резкая смена климатических условий, травмы и другие факторы[37].

В патогенезе менингококковой инфекции играет роль сочетание процессов септического и токсического характера с аллергическими реакциями. Большинство поражений, возникающих в начале болезни, обусловлено первично-септическим процессом. В результате гибели менингококков выделяются токсины, поражающие сосуды микроциркуляторного русла[37].

Следствием этого является тяжёлое поражение жизненно важных органов, прежде всего головного мозга, почек, надпочечников, печени. У больных менингококкемией недостаточность кровообращения связана также с падением сократительной способности миокарда и нарушением сосудистого тонуса. Геморрагические сыпи, кровоизлияния и кровотечения при менингококковом менингите обусловлены развитием тромбогеморрагического синдрома и повреждением сосудов[37].

Вторичный гнойный менингит[править | править код]

Гнойный менингит — гнойное воспаление мозговых оболочек. Основные возбудители у новорождённых и детей — стрептококки группы В или D, кишечная палочка, Listeria monocytogenes, гемофильная палочка, у взрослых — пневмококки, стафилококки и другие возбудители. Факторами риска являются иммунодефицитные состояния, черепно-мозговая травма, оперативные вмешательства на голове и шее. Микроорганизмы могут проникать непосредственно в нервную систему через раневое или операционное отверстие (контактно). Для возникновения поражения головного мозга в большинстве случаев необходимо наличие очага хронической инфекции, из которого различными путями происходит диссеминация возбудителя в оболочки головного мозга. В большинстве случаев входными воротами является слизистая оболочка носоглотки. Генерализация инфекции происходит гематогенным, лимфогенным, контактным путями, периневральным путём, а также при травмах. Во всех случаях, подозрительных на менингит, для микробиологического исследования кроме ликвора берут из предполагаемого первичного очага инфекции: мазки из носоглотки, среднего уха, ран после нейрохирургических и других оперативных вмешательств, кровь[38].

Серозный менингит[править | править код]

Серозные менингиты вирусного происхождения вызываются энтеровирусами — Коксаки и ECHO, вирусами полиомиелита, эпидемического паротита, а также некоторыми другими видами вирусов[39].

Источником инфекции является больной человек и «здоровый» вирусоноситель. Вирус передается через воду, овощи, фрукты, пищевые продукты, грязные руки. Может передаваться и воздушно-капельным путём при большом скоплении людей. Заражение чаще происходит при купании в водоёмах и плавательных бассейнах. Наиболее часто болеют серозным менингитом дети от 3 до 6 лет, дети школьного возраста болеют чуть реже, а взрослые заражаются очень редко. Наиболее выражена летне-сезонная заболеваемость. Также переносчиками вируса могут служить различные членистоногие, например клещи, для возбудителя клещевого энцефалита[40].

Туберкулёзный менингит[править | править код]

Туберкулёзный менингит развивается при наличии в организме туберкулёзного очага. Инфекция проникает в оболочки мозга гематогенным путём. При этом виде менингита происходит обсеменение оболочек, главным образом основания мозга, туберкулёзными узелками величиной от булавочной головки до просяного зерна. В подпаутинном пространстве скапливается серовато-жёлтый студенистый экссудат. Количество ликвора увеличивается. При люмбальной пункции он вытекает струёй, прозрачен. При лабораторном исследовании всегда обнаруживается большое количество белка и форменных элементов, преимущественно лимфоцитов. В спинномозговой жидкости часто отмечается повышение, но иногда может быть и снижение количества глюкозы — до 0,825—1,650 ммоль/л. Иногда отмечается лейкопения или незначительный лейкоцитоз с небольшим сдвигом влево и лимфопенией[41].

Вирусный менингит[править | править код]

Возбудитель — вирусы Коксаки и ЕСНО относятся к семейству Picornaviridae, роду Enterovirus. Это РНК-содержащие вирусы небольшого размера. Все 6 типов вирусов Коксаки В патогенны для человека. Идентифицированы 34 серотипа вирусов ЕСНО, 2/3 из которых патогенны для человека[42].

Вирусы устойчивы к замораживанию, действию эфира, 70 % спирта, 5 % лизола, сохраняют активность при комнатной температуре в течение нескольких дней и инактивируются под действием формалина, хлорсодержащих средств, при нагревании, высушивании, ультрафиолетовом облучении[42].

Протозойные менингиты[править | править код]

Одним из возбудителей является Toxoplasma gondii, которая относится к типу Protozoa (внутриклеточный паразит). Бессимптомными носителями могут являться кошки.

Также данный микроорганизм может находиться в мясе и мясных продуктах, может сохранять жизнеспособность при температуре от 2 до 5° С до месяца. Гибнет при температуре до — 20° С. Формирование иммунитета приводит к исчезновению возбудителя из крови, прекращается его размножение в клетках. Образуются истинные тканевые цисты, которые могут длительно, десятилетиями, в интактном состоянии сохраняться в организме[43].

Менингококковый менингит[править | править код]

Патологические изменения обнаруживаются в оболочках выпуклой и базальной поверхностей головного мозга. Гнойный и фибринозно-гнойный экссудат покрывает головной мозг сине-зелёной шапкой. Полинуклеарные инфильтраты вдоль сосудов проникают в вещество головного мозга. Развивается отёк и гиперемия мозгового вещества. Аналогичные изменения отмечаются и в спинном мозге. При своевременном начатом лечении воспалительный процесс в оболочках стихает, экссудат подвергается полной резорбции. В запущенных случаях и при нерациональном лечении может развиться склероз мозговых оболочек, заращение парного межжелудочкового отверстия и парных латеральных отверстий четвёртого желудочка, соединяющих четвёртый желудочек с большой цистерной мозга, — что ведет к нарушению ликвородинамики и развитию водянки головного мозга[44].

Морфологические изменения при менингококкемии соответствуют инфекционно-токсическому шоку с выраженным тромбогеморрагическим синдромом. В микроциркуляторном русле наблюдаются плазморрагия, гиперемия, стаз, обнаруживаются фибриновые тромбы и фибриноидный некроз стенок сосудов. Для менингококцемии особенно характерны множественные кровоизлияния в кожу, двусторонние массивные кровоизлияния в надпочечники с развитием острой надпочечниковой недостаточности (синдром Уотерхаузена-Фридериксена) и острый отёк головного мозга. В почках отмечают дистрофические и некротические изменения эпителия канальцев. В оболочках мозга менингококки вызывают вначале серозно-гнойное воспаление, но уже к концу суток экссудат становится гнойным. Гнойный экссудат располагается преимущественно на базальной поверхности головного мозга. Помимо воспалительных изменений в оболочках и веществе мозга наблюдаются выраженные сосудистые расстройства, полнокровие, стазы, тромбозы, кровоизлияния. К 5—6-му дню болезни гнойный экссудат организуется, но при благоприятном течении болезни он в дальнейшем подвергается ферментативному растворению и рассасыванию[37].

Вторичный гнойный менингит[править | править код]

Мозговые оболочки преимущественно на выпуклой поверхности больших полушарий гиперемированы, отёчны, мутны. Субарахноидальное пространство заполнено гнойным экссудатом. В мозговом веществе на фоне отёка периваскулярно располагаются инфильтраты, состоящие преимущественно из нейтрофилов[44].

Серозный менингит[править | править код]

Патологические изменения обнаруживаются преимущественно на нижней поверхности мозга и характеризуются образованием милиарных бугорков на фоне серозно-фибринозного экссудата в мягкой мозговой оболочке. До применения специфических средств больные обычно умирали во время экссудативной фазы заболевания. В настоящее время под влиянием лечения процесс переходит в следующую, продуктивную фазу. В оболочках отмечается развитие грануляционной ткани с последующим склерозом. В сосудах головного мозга отмечаются неспецифические аллергические изменения типа периартериита и облитерирующего эндартериита[44].

Туберкулёзный менингит

В острых случаях туберкулёзного менингита головной мозг обычно бледен и извилины несколько уплощены. В начале болезни поражаются оболочки преимущественно основания мозга, эпендима III и IV желудочков и сосудистые сплетения. Наблюдаются как экссудативные, так и пролиферативные изменения. Экссудат покрывает мягкие мозговые оболочки обычно в основании черепа. В оболочках видны милиарные бугорки. Наиболее явные они вдоль сосудов, особенно по ходу средней мозговой артерии. Микроскопически эти бугорки состоят из скоплений круглых клеток, в основном мононуклеаров, в центре часто имеется казеоз. Гигантские клетки встречаются редко. В веществе головного мозга имеется небольшая воспалительная реакция, выражена токсическая дегенерация нейронов. При лечении антибиотиками базальный экссудат становится плотным, а в проходящих через него крупных артериях может развиться артериит с последующим формированием инфаркта мозга. Рубцово-спаечный процесс вызывает гидроцефалию или блок спинального субарахноидального пространства[45].

Вирусный менингит. Лимфатическая инфильтрация мягкой мозговой оболочки и желудочков[46].

Протозойный менингит[править | править код]

Патоморфологические изменения изучены в экспериментах на животных. Установлено, что в центральной нервной системе развиваются явления некротического перивентрикулита, мелкие очаги некроза в субкортикальном белом веществе. В сосудах головного мозга, мягкой мозговой оболочки и хориоидальных сплетениях отмечаются признаки серозно-пролиферативного воспаления. Обнаруживаются также глазные патологоанатомические изменения (типа ретинита, хориоидита, иридоциклита) и изменения во внутренних органах (сердце, лёгкие, печень, селезенка)[44].

Менингококковый менингит[править | править код]

Менингококковый менингит чаще начинается внезапно, с резкого подъёма температуры, многократной рвоты, не приносящей облегчения (рвота центрального происхождения), головная боль в результате повышения внутричерепного давления[47]. Больной находится в характерной позе: затылочные мышцы напряжены, голова запрокинута назад, спина выгнута, живот втянут, ноги согнуты и приведены к животу[41].

У ряда больных в первый день заболевания на коже появляется полиморфная эритематозная или кореподобная сыпь, исчезающая в течение 1—2 ч. Нередко отмечается гиперемия задней стенки глотки с гиперплазией фолликулов. У некоторых пациентов за несколько дней до заболевания диагностируется острое респираторное заболевание. У грудных детей заболевание может развиваться постепенно; постепенное начало болезни у детей более старшего возраста наблюдается очень редко[47].

В зависимости от тяжести заболевания у больного могут наблюдаться затемнение сознания, бессознательное состояние, бред, судороги в мышцах конечностей и туловища. При неблагоприятном течении болезни в конце первой недели наступает коматозное состояние, на первый план выступают параличи глазных мышц, лицевого нерва, моно- или гемиплегии; приступы судорог учащаются, и во время одного из них наступает смерть. В тех случаях, когда течение болезни принимает благоприятный характер, температура снижается, у больного появляется аппетит, и он вступает в стадию выздоровления[41].

Длительность менингококкового менингита в среднем 2—6 недель[48]. Однако известны случаи молниеносного течения, когда больной погибает в течение нескольких часов от начала заболевания, и случаи затяжные, когда у больного после периода улучшения опять повышается температура и устанавливается надолго. Эта затяжная форма представляет собой или гидроцефалическую стадию, или ту стадию, когда у больного наступает менингококковый сепсис с проникновением менингококка в кровь (менингококкцемия). Её характерной особенностью является возникновение на коже геморрагической сыпи. Повышается температура, развивается тахикардия, снижается артериальное давление, возникает одышка[41].

Наиболее тяжёлым проявлением менингококкового менингита является возникновение бактериального шока. Заболевание развивается остро. Внезапно повышается температура, возникает сыпь. Пульс становится частым, слабого наполнения. Дыхание неравномерное. Возможны судороги. Больной впадает в коматозное состояние. Очень часто больной погибает, не приходя в сознание[41].

Некрозы кожи. При тяжёлой менингококковой инфекции в сосудах кожи могут развиться воспаление и тромбоз. Это ведет к ишемии, обширным кровоизлияниям и некрозам кожи (особенно в участках, подверженных сдавлению). Затем некротизированная кожа и подкожная клетчатка отторгаются, оставляя глубокие язвы. Заживление язв обычно протекает медленно, может потребоваться пересадка кожи. Нередко образуются келоидные рубцы[49].

Косоглазие. В острой стадии менингита иногда поражаются черепные нервы. Наиболее уязвим отводящий нерв, поскольку значительная его часть проходит по основанию головного мозга; поражение этого нерва ведет к параличу латеральных прямых мышц глаза. Обычно через несколько недель косоглазие исчезает. Распространение инфекции на внутреннее ухо может привести к частичной или полной глухоте[49].

Увеит. Конъюнктивит при менингите встречается часто, однако на фоне лечения он быстро проходит. Увеит — более серьёзное осложнение, он может привести к панофтальмиту и к слепоте. Благодаря антимикробной терапии столь тяжёлые последствия сейчас почти не встречаются[49].

Вторичный гнойный менингит[править | править код]

Заболевание начинается с резкого ухудшения общего состояния, повышения температуры, чувства озноба[41]. При тяжелых формах могут быть потеря сознания, бред, судороги, многократная рвота. Резко выражены менингеальные симптомы: ригидность затылочных мышц, симптомы Кернига и Брудзинского[44] Развивается тахикардия, брадикардия. Ликвор мутный, вытекает под большим давлением. Резко повышен нейтрофильный цитоз, достигающий нескольких тысяч, повышено содержание белка.[41].

Течение менингита острое. Но возможны случаи как молниеносного, так и хронического течения заболевания. В некоторых случаях типичная клиническая картина менингита маскируется выраженными явлениями общего септического состояния[41].

Серозный менингит[править | править код]

Серозный менингит чаще всего поражает детей в возрасте 2—7 лет.[41] Серозный менингит начинается постепенно, после выраженного продромального периода, который может длиться 2—3 недели. Продромальные явления выражаются общим недомоганием, потерей аппетита, появляется субфебрильная температура[44]. После периода предвестников наступают признаки менингита — появляется рвота, головная боль, запор, повышается температура, отмечается напряжение затылка, симптомы Кернига и Брудзинского. В выраженных случаях типично положение больного: голова запрокинута назад, ноги согнуты в коленных суставах, живот втянут[41].

Туберкулёзный менингит[править | править код]

Туберкулёзный менингит начинается постепенно, может длиться 2—3 недели. Выражен общим недомоганием, потерей аппетита. Ребёнок становится скучным, теряет интерес к играм, жалуется на непостоянную умеренную головную боль. Появляется субфебрильная температура. Болезненные явления постепенно нарастают. Головная боль усиливается, становится постоянной. Проявляется рвота на фоне нарастающих менингеальных симптомов. Возникают признаки поражения черепных нервов, чаще III, IV и VI пар. Температура тела достигает 38°— 39 °C. При тяжёлом течении заболевания постепенно нарушается сознание, появляются периодические судороги. Спинномозговая жидкость вытекает под повышенным давлением, прозрачная или слегка опалесцирующая. При микроскопическом исследовании обнаруживается лимфоцитарный плеоцитоз. Характерно понижение в спинномозговой жидкости количества глюкозы, что отличает туберкулёзный менингит от менингитов другой этиологии. Не существует специфических для туберкулёзного менингита изменений в общем анализе крови. Обнаруживается повышение СОЭ до 15—20 мм/ч и умеренный лейкоцитоз (10-13 * 10^9 в 1 л)[44].

Вирусный менингит[править | править код]

Вирусный менингит начинается остро, с высокой лихорадки и общей интоксикации. На 1-2-й день болезни появляется отчетливо выраженный

Серозный менингит — причины, симптомы, диагностика и лечение

Серозный менингит — воспаление мягкой мозговой оболочки серозного характера, причиной которого могут быть вирусы (чаще всего), бактерии, грибки, системные заболевания, опухоли, церебральные кисты. В большинстве случаев заболевание протекает остро с фебрилитетом, головной болью, менингеальным симптомокомплексом, иногда с поражением черепно-мозговых нервов. Диагностика основывается на эпидемиологических данных, результатах неврологического осмотра, данных анализа цереброспинальной жидкости, бактериологических и вирусологических исследований, ЭЭГ, МРТ головного мозга. Терапия включает этиотропное лечение, дегидратацию, дезинтоксикацию, антибиотикотерапию, жаропонижающие, противосудорожные, нейрометаболические препараты.

Общие сведения

Серозный менингит — острый воспалительный процесс в мягкой оболочке головного мозга, имеющий серозный характер. Его причинами могут выступать вирусы, грибы и бактерии. В отдельных случаях серозный менингит может носить неинфекционный асептический характер. Особенностью серозного воспаления является продуцирование церебральными оболочками прозрачного серозного экссудата, содержащего незначительное количество лейкоцитов. В отличие от гнойного менингита, серозный не сопровождается некрозом клеточных элементов и образованием гноя, поэтому он имеет более легкое течение и благоприятный прогноз. Серозный менингит встречается в основном среди детей в возрастном периоде от 3 до 6 лет. У взрослых серозная форма воспаления церебральных оболочек бывает крайне редко, преимущественно у молодых людей 20-30-летнего возраста.

Серозный менингит

Причины серозного менингита

В 80% случаев серозная форма менингита обусловлена вирусной инфекцией. Возбудителями могут выступать энтеровирусы, вирус Эпштейн-Барра, вирус герпеса, цитомегаловирус, парамиксовирус (возбудитель эпидемического паротита), аденовирусы, вирусы гриппа, полиомиелита и кори. В редких случаях серозный менингит развивается на фоне бактериальной инфекции, например, при сифилисе и туберкулезе. Еще реже он имеет грибковую этиологию. Серозный менингит инфекционной природы возникает при инфицировании от больного или носителя, если защитные силы иммунной системы не смогли справиться с проникшим в организм возбудителем.

Инфицирование возможно воздушно-капельным, контактным и водным путями. В первом случае инфекционный агент передается через воздух, куда он попадает с дыханием, кашлем, чиханием больного. Контактный путь реализуется через прикосновение к коже заболевшего или предметам, инфицированным попавшими на них возбудителями со слизистых, кожи или ран больного. Водный путь передачи характерен для энтеровирусов, поэтому вспышки энтеровирусного менингита происходят преимущественно летом в купальный сезон.

Неинфекционный асептический серозный менингит может возникать при опухолях церебральных оболочек и внутримозговых опухолях, при кистах головного мозга, системных заболеваниях (СКВ, узелковом периартериите). В практике инфекционистов и специалистов в области неврологии также встречается вирусный лимфоцитарный хориоменингит (менингит Армстронга), источником инфекции при котором являются домашние мыши и крысы. Вирус проникает в организм человека при употреблении воды и продуктов, зараженных мочой, калом и носовой слизью инфицированных грызунов.

Симптомы серозного менингита

Серозный менингит вирусной этиологии, как правило, имеет инкубационный период, варьирующий от 3 до 18 дней. Характерна острая манифестация заболевания с подъема температуры тела до 40°С, интенсивной цефалгии (головной боли), интоксикационного симптомокомплекса. Последний проявляется разбитостью, общей слабостью, миалгией и артралгией. Может наблюдаться двухволновая температурная кривая со спадом на 3-4-й день и повторным подъемом через несколько суток. Цефалгия носит постоянный изматывающий характер; усугубляется при движениях головой, ярком свете, резких звуках и шуме; не купируется анальгетиками. Отмечается анорексия, тошнота, неоднократная рвота. Характерным симптомом выступает общая и кожная гиперестезия — болезненное восприятие раздражителей (звуков, света, прикосновений). Пациентам лучше находиться в тихом и затемненном помещении.

Серозный менингит зачастую сопровождается проявлениями ОРВИ: ринитом, кашлем, першением в горле и т. п. Могут возникать симптомы поражения черепно-мозговых нервов: диплопия, косоглазие, затрудненное глотание, опущение верхнего века. Типичной является поза пациента — лежа на боку с прижатыми к туловищу конечностями и запрокинутой головой (т. н. «поза легавой собаки»). Отмечается напряжение (ригидность) заднешейных мышц, не позволяющее пациенту наклонить голову вперед так, чтобы его подбородок достал грудь. Возможна легкая оглушенность больного, сонливость. При констатации более тяжелых расстройств сознания (сопора или комы) следует думать о наличии другого заболевания.

Менингит у детей протекает на фоне капризного и плаксивого состояния. Зачастую возникает судорожный синдром. У грудничков наблюдается выбухание родничков. Поднимая маленького ребенка в вертикальном положении и удерживая за подмышки, родители отмечают, что он подгибает ножки и старается притянуть их к животику (симптом Лесажа, или симптом «подвешивания»).

Клиника отдельных форм серозного менингита

Острый лимфоцитарный хориоменингит

Инкубационный период занимает 6-13 суток. Поражаются не только мягкие церебральные оболочки, но и сосудистые сплетения мозговых желудочков. Манифестации лимфоцитарного хориоменингита может предшествовать продром, при котором пациент чувствует повышенную усталость и некоторую разбитость; возможны боль в горле (фарингит) и насморк. Затем температура тела поднимается до фебрильных значений. При этом симптомы менингита могут возникнуть сразу, а может иметь место гриппоподобная форма дебюта заболевания, при которой проявления менингита появляются с началом второй волны подъема температуры. В остальном лимфоцитарный хориоменингит имеет такую же клинику, как и другие формы серозного менингита.

Туберкулезный менингит

Серозный менингит туберкулезной этиологии возникает на фоне уже существующего туберкулеза легких, почки, гортани, гениталий или других локализаций. Течение туберкулезного менингита имеет подострый характер. Продромальный период может продолжаться до 3-х недель, проявляется утомляемостью, потливостью, умеренной цефалгией, субфебрилитетом, снижением аппетита. Менингеальные симптомы появляются постепенно. Возможно снижение зрения, легкий птоз, косоглазие. Если противотуберкулезная терапия не проводится, со временем возникают очаговые симптомы: афазия, парезы и т. п. У пациентов, ранее проходивших терапию противотуберкулезными препаратами, менингит может иметь хроническое течение.

Грибковый менингит при СПИДе

Серозный менингит грибковой этиологии у пациентов со СПИДом протекает с минимумом клинических проявлений. Характерно постепенное развитие, иногда в течение 2-3-х недель. Температура может оставаться субфебрильной. Цефалгия не имеет такого интенсивного характера. Ликворно-гипертензионный синдром (внутричерепная гипертензия) отмечается лишь у 40% больных. Возможна заторможенность и сонливость. Ригидность мышц затылочной группы, а также другие менингеальные симптомы могут отсутствовать.

Серозный менингит при эпидемическом паротите

Парамиксовирусный менингит в 3 раза чаще отмечается у лиц мужского пола. Обычно симптомы менингита появляются спустя 1-3 недели от дебюта эпидпаротита. Иногда они наблюдаются одновременно, а в 10% случаев предшествуют клинике паротита. Типично острое течение с высокой температурой, интенсивной цефалгией, рвотой, ярко выраженным оболочечным синдромом. У маленьких детей зачастую отмечается сонливость и адинамия. Возможны признаки поражения ЧМН, атаксия, парезы, абдоминалгия (боли в животе), судорожные припадки. Проникновение парамиксовируса во внутренние органы сопровождается развитием панкреатита, орхита, аднексита.

Диагностика серозного менингита

По характерной клинической картине и наличию менингеального симптомокомплекса (типичная поза, ригидность заднешейных мышц, положительные симптомы Кернега, нижний и верхний симптомы Брудзинского, у грудничков — симптом Лесажа) предположить наличие менингита может не только невролог, но и участковый терапевт или педиатр. Тщательное изучение анамнеза болезни (выявление контактов с больными лицами, определение длительности инкубационного периода, характер начала болезни и т. п.) и проведение дополнительных методов обследования необходимы для установления вида и этиологии менингита.

Серозный менингит сопровождается типичными воспалительными изменениями в клиническом анализе крови, но обычно подъем СОЭ и лейкоцитоз выражены в меньшей степени, чем при гнойном менингите. Для выделения возбудителя производится бактериальный посев мазков из зева и носа, вирусологические исследования методами ПЦР, РИФ, ИФА. У пациентов с иммунодефицитом иммунологические исследования, направленные на верификацию возбудителя, малоинформативны, поскольку они могут давать ложные результаты.

Серозный менингит может быть подтвержден путем исследования цереброспинальной жидкости. Для серозного воспаления мягкой церебральной оболочки характерен слегка опалесцирующий или прозрачный ликвор с немного повышенным содержанием белка. Туберкулезный и грибковый менингит сопровождаются понижением уровня глюкозы. Цереброспинальная жидкость вытекает под повышенным давлением. В первые несколько суток может отмечаться нейтрофильный лейкоцитоз, который напоминает картину бактериального менингита. Затем в ликворе начинают преобладать лимфоциты, что более характерно для вирусного менингита. Поэтому люмбальную пункцию необходимо повторять и сопоставлять данные исследования ликвора в различные периоды заболевания.

При туберкулезной и сифилистической этиологии менингита возбудители могут быть выявлены при микроскопии цереброспинальной жидкости после специального окрашивания мазков. Если серозный менингит имеет вирусный генез, то возбудитель не обнаруживается. При необходимости дополнительно могут быть назначены следующие обследования: электроэнцефалография, МРТ головного мозга, Эхо-ЭГ, туберкулиновые пробы, RPR-тест, консультация офтальмолога, офтальмоскопия. Дифференциальный диагноз проводится с гнойным менингитом пневмококковой, менингококковой и другой этиологии, с клещевым энцефалитом, арахноидитом, субарахноидальным кровоизлиянием.

Лечение серозного менингита

Пациент с подозрением на серозный менингит требует госпитализации и стационарного лечения. В первую очередь необходима этиотропная терапия. При вирусном генезе менингита проводится противовирусное лечение препаратами интерферона, при герпетической инфекции — ацикловиром. Пациентам со сниженным иммунитетом параллельно вводится иммуноглобулин. Поскольку точное определение этиологии менингита требует времени, проводится антибиотикотерапия препаратами широкого спектра действия (цефтазидимом, цефтриаксоном). При подтвержденном туберкулезном менингите назначают противотуберкулезное лечение (фтивазид, рифампицин, изониазид и пр.).

С целью дезинтоксикации осуществляется инфузионная терапия, для борьбы с ликворно-гипертензионным синдромом — дегидратация (введение мочегонных: фуросемида, ацетазоламида). При фебрилитете — назначают жаропонижающие (ибупрофен, парацетамол), при судорожном синдроме — детомидин, диазепам, вальпроевую кислоту. Одновременно проводят нейропротекторную и нейротропную терапию — назначают ноотропы (гамма-аминомасляная кислота, пирацетам, глицин), витамины группы В, гидрализат головного мозга свиньи и др.

Прогноз и профилактика серозного менингита

В подавляющем большинстве случаев при корректной и своевременной терапии серозный менингит имеет благоприятный исход. Обычно температура начинает спадать уже на 3-4-й день, повторная волна фебрилитета наблюдается редко. В среднем серозный менингит имеет длительность около 10 дней, максимум — 2 недели. Как правило, он проходит не оставляя после себя никаких последствий. В отдельных случаях после перенесенного менингита может сохраняться ликворно-гипертензионный синдром, частые цефалгии, астения, эмоциональная неустойчивость, ухудшение памяти, затруднения концентрации внимания. Однако эти остаточные явления исчезают в течение нескольких недель или месяцев. Серьезный прогноз имеет туберкулезный менингит, без применения противотуберкулезных фармпрепаратов он приводит к смертельному исходу на 23-25-й день болезни. При позднем начале противотуберкулезного лечения прогноз серьезный — возможны рецидивы и осложнения.

Лучшая профилактика менингита любой этиологии — это крепкая иммунная система, т. е. здоровое питание, активный образ жизни, закаливание и т. п. К профилактическим мероприятиям также следует отнести своевременное лечение острых инфекций, изоляцию заболевших, вакцинацию против туберкулеза, питье только очищенной или кипяченой воды, тщательное мытье овощей и фруктов, соблюдение личной гигиены.

Серозный менингит

Иногда ход мыслей доктора кажется родителям как минимум странным.

Телефонный звонок.

— Доктор, у ребенка с утра рвота 5 раз, температура 39. Что делать?

— А понос у ребенка был? — уточняет доктор.

— Да.

— А, ну тогда все хорошо.

Мама пациента удивлена. Как это «хорошо»? Мало нам рвоты, температуры, так еще и понос! Доктор что, совсем чокнулся? Нет. Дело в том, что если при наличии рвоты есть еще и жидкий стул, то дифференциальный диагноз значительно облегчается. Конечно, бывают и исключения, но в целом в такой ситуации весьма вероятно, что это кишечная инфекция. Понятно, ее необходимо лечить и разбираться, какая она. Но по крайней мере для доктора эта ситуация значительно проще, чем если у пациента нет диареи при наличии рвоты.

Характерный случай из практики

Вот пример. Лето. Мальчик, футболист, 11 лет, заболел остро. Многократная рвота, головная боль, температура невысокая — около 38. Понос был? Нет, сегодня стул 1 раз оформленный. Живот не болит, спокойный при пальпации. Даже не урчит.

Читайте также:

Головная боль у ребенка

Ну вот, приплыли. Значит (к сожалению), это не кишечная инфекция. Но и не «острый живот», что тоже неплохо. Сгибаю голову пациенту, пытаясь притянуть ее к грудной клетке. Не сгибается, больно. Это ригидность затылочных мышц — важный симптом менингита. Синдром Кернига (с разгибанием ноги) также положительный. Неужели все-таки менингит?

Общее самочувствие ребенка не тяжелое. Он садится в кровати, может (с трудом) дойти до туалета. Но доктора это не расслабляет. Ситуация может ухудшиться в любой момент. Ориентировочный диагноз — менингит, а это серьезно. Такое на дому не лечат, придется ехать в больницу.

Слово «менингит» звучит довольно грозно. Так и есть. Вообще-то это воспаление мозговых оболочек, которое может привести к самым тяжелым последствиям.

Виды менингитов

Менингиты бывают двух основных видов — бактериальные (гнойные) и серозные (асептические).

Гнойные менингиты — очень опасные заболевания. Их чаще всего вызывают менингококк, пневмококк или гемофильная инфекция типа b. Течение бактериальных менингитов тяжелое, лечатся они долго, весьма вероятны неприятные остаточные явления, нередки даже летальные исходы.

Но есть и хорошая новость — от всех основных возбудителей гнойных менингитов есть эффективные вакцины. Одна из них — от пневмококка — входит в отечественный национальный календарь вакцинации, остальные можно сделать за деньги.

К счастью, наш пациент оказался привит от всех этих микробов. Кроме того, видно, что течение болезни у него не очень тяжелое. А значит, скорее всего, у ребенка не гнойный, а серозный менингит.

Серозные менингиты протекают значительно легче бактериальных, лечатся симптоматически, осложнения и последствия встречаются редко (исключение — клещевой энцефалит). У серозных менингитов тоже есть разные возбудители. В основном, это энтеровирусы Коксаки и ECHO.

Прививок от энтеровирусов нет, специфического лечения тоже. Но течение энтеровирусного менингита обычно нетяжелое, больной поправляется сам примерно за неделю. Болеют этой инфекцией обычно летом.

Но вернемся к нашему пациенту. Клещ не кусал? Нет. Значит, скорее всего, это не клещевой менингоэнцефалит и не другие инфекции, передающиеся клещами (боррелиоз, эрлихиоз, анаплазмоз). Также ребенок в последнее время не болел ни ветрянкой, ни свинкой, ни даже гриппом, а значит, это и не осложнение данных заболеваний. От полиомиелита ребенок тоже привит. Да и нет у нас в России полиомиелита. Хотя Украина и Таджикистан рядом. Бывает еще менингит на фоне лихорадки Западного Нила (такое вирусное заболевание), но парень за последний месяц из Питера не выезжал. Вернулся бы с юга России — другое дело, там такое встречается.

Еще есть группа герпетических менингитов. В первые месяцы жизни воспаление мозговых оболочек часто вызвано вирусом простого герпеса. У пациентов с нарушениями иммунитета встречаются менингиты, вызванные вирусами Эпштейна – Барр, цитомегаловирусом, герпеса 6-го и 7-го типов. Но все это явно не про «нашего мальчика».

Точный диагноз. Пункция

Чтобы окончательно решить, какой у больного менингит, необходимо осуществить люмбальную пункцию. Образец спинномозговой жидкости (ликвор) забирается на анализ, благодаря которому можно точно определить, бактериальный это менингит или серозный, а также узнать, кто возбудитель. Помимо диагностического значения люмбальная пункция помогает облегчить состояние пациента за счет небольшого снижения внутричерепного давления.

Так и у нашего пациента. Уже на следующий день после люмбальной пункции, в результате которой был подтвержден диагноз серозного менингита, мальчик был бодр и весел. Выписали его, правда, только через 10 дней. Перестраховка. А причиной менингита действительно оказался энтеровирус.

Прошлым летом в России отмечались многочисленные вспышки сезонных менингитов. Передаются они банально — фекально-оральным путем, через грязные руки, водным путем (например, заглатывание инфицированной воды во время купания в каком-нибудь пруду), при близком контакте с больными людьми.

Мальчик поправился без всяких последствий и уже скоро смог снова играть в футбол. Что интересно, среди ребят из его команды еще несколько человек одновременно болели с повышением температуры, головной болью, болью в горле. Но ни у кого из них менингит не развился. Теоретически это мог быть тот же энтеровирус. Один и тот же патоген у одного пациента может вызвать обычное респираторное заболевание, тогда как у другого — менингит.

Профилактика энтеровирусных менингитов стандартная: соблюдать гигиену, мыть руки, кипятить воду, не общаться с больными людьми. А от остальных менингитов можно привиться.

Ну вот и все. Будьте здоровы!

Михаил Никольский

Фото istockphoto.com

Менингит: причины менингита, гнойный и серозный, бактериальный и

Воспаление оболочек головного или спинного мозга. Клиническими признаками менингита являются ригидность шеи (напряжение мышц шеи, в результате которого голова запрокинута назад и больной не даёт её согнуть вперед), головная боль, повышение температуры, изменение сознания, непереносимость света и звуков. Менингит может быть как самостоятельным инфекционным заболеванием, так и осложнением других заболеваний. Заболевание характеризуется высокой летальностью, а многие выжившие больные получают пожизненные тяжелые осложнения (глухота, эпилепсия и др.).

Менингит

Менингит без тени сомнения можно назвать одним из наиболее опасных и тяжелых заболеваний, которые приводят к серьезным последствиям и иногда даже гибели пациента. Он может быть, как первичным недугом, так и стать осложнением других инфекционных заболеваний, которые не были вовремя пролечены. Как же заподозрить менингит у детей и взрослых, каковы наиболее характерные симптомы этого недуга и какие современные методы лечения менингита применяют в XIX веке?

Менингит у взрослых

Менингит у мужчин

Мужчины чаще страдают от менингита в молодом возрасте (20-30 лет). Характер воспалительного процесса в большинстве случаев – гнойный, так как самой распространенной причиной являются менингококки, пневмококки, гемофильная палочка. Также на фоне недолеченного по разным причинам туберкулеза нередко развивается туберкулезный менингит.

Часто причиной развития болезни является халатное отношение к различным заболеваниям, которые кажутся мужчинам несерьезными: воспалительные процессы ротовой полости, пазух носа, отиты, бронхиты, респираторные инфекции.

Менингит у женщин

Женщины болеют менингитом гораздо реже, чем мужчины. Однако особую опасность этот недуг представляет в период беременности, который является состоянием временного снижения защитных сил организма. Профилактикой является максимальное ограничение контактов и своевременное лечение различных воспалительных очагов.

Менингит у детей

Менингит у детей дошкольного возраста

Менингит у детей до 5 лет представляет смертельную опасность, так как для каждого двадцатого малыша это заболевание заканчивается фатально. Если ребенок во время родов инфицировался от матери стрептококком агалактия, то у него есть риск очень тяжелого менингита, причиной которого является именно этот опасный для них микроорганизм.

Дети в возрасте до 5-6 лет наиболее часто заболевают вирусными менингитами, но самыми опасными являются все-таки бактериальные, вызванные менингококком, пневмококком и гемофильной палочкой. Наиболее надежной защитой от этих недугов является вакцинация. При малейшем подозрении на менингит необходима экстренная госпитализация в инфекционную больницу, так как при молниеносной форме счет идет на считанные минуты.

Менингит у школьников

Менингит у школьников возникает гораздо реже, чем у малышей в дошкольном возрасте. Самой лучшей защитой является своевременная вакцинация.

Что такое менингит

Что собой представляет менингит

Менингит – это тяжелое инфекционное заболевание, при котором развивается воспаление оболочек головного мозга. Они покрывают снаружи вещество головного мозга, снаружи они защищены костями мозгового отдела черепа. Учитывая, что выделяют 2 вида оболочки головного мозга (мягкая и твердая), то и менингит может быть двух разновидностей:

- лептоменингит – воспаление мягкой оболочки головного мозга, который встречается в 98% случаев,

- пахименигит – воспаление твердой мозговой оболочки (возникает крайне редко).

Признаки менингита, порой, развиваются настолько стремительно, что состояние пациента ухудшается прямо на глазах. Это заболевание является одной из наиболее распространенных причин летального исхода среди заболеваний головного мозга и его оболочек. Но даже в том случае, когда пациента удалось спасти, последствия менингита, перенесенного однажды, нередко остаются навсегда и могут стать причинами стойкой нетрудоспособности.

Распространенность менингита

Первые упоминания о симптомах менингита можно найти в трудах Гиппократа. Об этом недуге знали врачи в период Эпохи Возрождения. В конце XVII века главной причиной менингита врачи назвали туберкулез, который уносил жизни миллионов людей по всему миру. До появления первых антибиотиков это заболевание было смертельным приговором для больного, так как вероятность летального исхода приближалась к 95%. Поворотным моментом в лечении этого недуга стало изобретение пенициллина, применение которого сразу снизило в разы процент фатальных случаев. Вторым важнейшим звеном в радикальной борьбе с этим тяжелейшим недугом стало изобретение вакцины против пневмококка и гемофильной палочки, которые на сегодняшний день внесены в Календарь обязательных прививок для детей, и менингококка, который непременно туда попадет в ближайшие годы.

Менингит – это заболевание, которое распространено во всех странах мира, однако государства с низким уровнем благосостояния являются дополнительным фактором риска. Наиболее подвержены ему малыши дошкольного возраста и молодые мужчины. Встречаемость менингита, симптомы которого обычно довольно специфичны для людей любого возраста, растет в зимне-весенний период. Распространенность этого недуга в России и странах Европы на сегодняшний день составляет 3 случая на 100 тысяч населения (бактериальный менингит) и 10 случаев на 100 тысяч населения (вирусный менингит), однако эти цифры постоянно меняются. Количество больных туберкулезным менингитом напрямую зависит от качества лечения основного заболевания, которое для всех стран сильно отличается.

Менингит: причины болезни

Для того, чтобы у человека начался менингит, причины возможны самые разнообразные. Это заболевание относится к инфекционным, поэтому главным этиологическим звеном является внедрение специфического возбудителя.

Причины менингита для людей различных возрастных групп неодинаковы. К примеру, признаки менингита у детей первого месяца жизни обусловлены пагубный действием преимущественно стрептококка агалактия, который попадает в их организм при прохождении через родовые пути матери. Это очень агрессивный возбудитель, который нередко приводит к летальному исходу. Если у ребенка школьного возраста или молодого человека развился менингит, причины могут быть связаны с инфицированием пневмококком или менингококком, в пожилом возрасте – пневмококком или гемофильной палочкой. Этот момент принципиально важен с точки зрения назначения правильной терапии антибактериальными препаратами.

Вирусный менингит

Вирусный менингит является наиболее благоприятной формой этого заболевания, для которого характерна минимальная степень повреждения оболочки головного мозга и наибольший процент выздоровления без каких-либо последствий. Это заболевание в подавляющем большинстве случаев является вторичным и развивается как осложнение различных вирусных инфекционных болезней. Среди наиболее частых причин вирусного менингита следующие:

- энтеровирусная инфекция (вирус Коксаки, ECHO),

- инфекционный мононуклеоз (вирус Эпштейн Барра),

- вирус герпеса,

- цитомегаловирус,

- острые респираторные вирусные инфекции (грипп, аденовирусная инфекция и др.).

Возбудитель проникает к оболочкам головного мозга различным путем: через кровь, с током лимфы или спинномозговой жидкости. В результате он вызывает серозное воспаление тканей, для которого не характерно появление гнойного экссудата (что является признаком менингита, вызванного бактериями).

Вирусный менингит отличается довольно краткосрочным течением: острая стадия заболевания длится 2-3 дня, и уже на 5 сутки наступает значительное облегчение самочувствия. Вирусный менингит у взрослых не так опасен, как в детском возрасте, поэтому любое появление сильной головной боли в сочетании с рвотой на фоне текущей вирусной инфекции требует обязательного осмотра врачом.

Бактериальный менингит

Бактериальный менингит – это значительно более тяжелая форма заболевания, по сравнению с вирусным. Для него характерно появление гнойного экссудата на поверхности оболочки головного мозга, который сильно затрудняет отток спинномозговой жидкости, что приводит к повышению внутричерепного давления. К тому же наличие выраженного воспалительного процесса сопровождается высокой лихорадкой и симптомами общей интоксикации. Бактериальный менингит часто приводит к выраженному нарушению сознания (вплоть до комы), иногда сопровождается галлюцинациями, психомоторной активностью.

Наиболее распространенные причины бактериального менингита у взрослых и детей – это менингококк, гемофильная палочка, пневмококк, золотистый стафилококк. К более редким возбудителям этого заболевания можно отнести стрептококк агалактия, который вызывает менингит у детей первого месяца жизни: он проникает в их организм от матери в процессе прохождения родовых путей.

Бактериальный менингит может развиться как первичное заболевание или как осложнение текущего воспалительного процесса другой этиологии. Например, нередко он является следствием нелеченой бактериальной пневмонии, тонзиллита, синусита, пиелонефрита, остеомиелита костей (в том числе черепа), при наличии абсцесса любой локализации (нередко – головного мозга). В отличии от вирусного, бактериальный менингит требует обязательного назначения сильных антибиотиков, к которым чувствительны возбудители. Без этого процент летальных исходов достигает 95%.

Туберкулезный менингит

Туберкулезный менингит развивается в случае, когда к оболочкам головного мозга лимфогенным или гематогенным путем проникает микобактерия туберкулеза. В 80% случаев, это заболевание является осложнением активного туберкулезного процесса в легких, костях, почках, органах половой системы и т.д. И гораздо реже это состояние возникает изолированно, либо в качестве дебюта этого инфекционного процесса, либо как отдаленное последствие давно перенесенного туберкулеза, от которого пациент был пролечен ранее.

Туберкулезный менингит раньше считался болезнью, характерной для детей и подростков. Однако в XX веке, он стал с одинаковой частотой возникать в различных возрастных группах. Еще в позапрошлом столетии он означал практически однозначный смертельный приговор для больного, сейчас же это состояние крайне редко заканчивается фатально.

По характеру процесса туберкулезный менингит является серозным, то есть при нем нет гнойного экссудата на поверхности мозговых оболочек. Эта черта объединяет его с вирусным. Однако протекает он гораздо тяжелее последнего и при малейшем подозрении на это заболевание, врач-фтизиатр обязательно назначает комплекс специфических антибиотиков, активных в отношении микобактерии туберкулеза.

Прочие виды менингита

Вирусный, бактериальный и туберкулезный менингит являются самыми распространенными этиологическими видами этого заболевания. Однако, возможны и другие причины, способные вызвать менингит, симптомы которого будут зависеть прежде всего от вида возбудителя инфекционного процесса. Среди них выделяют:

- грибковый менингит (торулезный, кандидозный),

- протозойный (токсоплазмоз),

- смешанный (вызванный сразу несколькими видами возбудителей),

- неинфекционные процессы (метастазы рака различной локализации, системные заболевания соединительной ткани и т.д.).

В каждом случае признаки менингита у взрослых и детей будут иметь свои особенности и лечение выбирается врачом индивидуально.

Классификация менингита по характеру воспалительного процесса

В зависимости от характера воспалительного процесса при менингите, симптомы у детей и взрослых отличаются и очень сильно. Это важно не только для понимания возможной причины инфекционного процесса, но и напрямую влияет на лечебную тактику. Существует два основных вида этого заболевания: серозный и гнойный менингит.

Серозный менингит

Серозный менингит – это вид поражения мозговых оболочек, при котором они выделяют прозрачный экссудат (в отличие от гнойного), в котором присутствуют в основном лимфоциты. Характерной особенностью этого вида заболевания является отсутствие некроза (гибели) отдельных клеток, поэтому при правильной и своевременной лечебной тактике у больного наступает полное выздоровление без каких-либо последствий. Последний факт объясняет то, что серозный менингит является менее тяжелым видом заболевания, по сравнению с гнойным и гораздо реже становится причиной летального исхода.

Наиболее распространенной причиной серозного менингита является вирусная инфекция, на ее долю приходится около 80% всех случаев этого вида болезни. Остальные 20% — это бактерии, грибы, простейшие, туберкулезное поражение, метастазы рака, системные заболевания, кисты головного мозга и др.

Серозный менингит – это заболевание, которое характерно в основном у детей от 3 до 6 лет и в подавляющем большинстве случаев является осложнением различных респираторных или кишечных вирусных инфекций. У взрослых оно встречается реже и этиология его более разнообразна.

Если это заболевание будет своевременно распознано, а больной госпитализирован и начата терапия, то уже на 3-5 сутки от дебюта серозного менингита, симптомы его начнут быстро регрессировать. После полного излечения возможен восстановительный период, во время которого возможны снижение памяти и быстроты мышления, сонливость, нарушение концентрации внимания. Однако, как правило, эти симптомы длятся недолго и уже через месяц последствия менингита полностью пройдут.

Гнойный менингит

Гнойный менингит – это тяжелая форма этого заболевания, которая при отсутствии лечения практически однозначно приводит к летальному исходу. Причиной его являются бактерии, среди которых основные – это менингококк, пневмококк, гемофильная палочка, золотистый стафилококк. К тем, что провоцируют менингит у детей первого месяца жизни, относится прежде всего стрептококк агалактия. Однако иногда возможно и прямое инфицирование мозговых оболочек при открытых черепно-мозговых травмах. Наиболее часто гнойный менингит появляется у людей с ослабленным иммунитетом и детей в возрасте до 5 лет.

Особенностью гнойного менингита является то, что инфекционный возбудитель вызывает активный воспалительный процесс, при котором на поверхности оболочек головного мозга выделяется густой гнойный экссудат. Он приводит к некрозу (гибели) отдельных клеток, поэтому после перенесенного заболевания нередко остаются различные осложнения.

По характеру течения гнойного менингита выделяют молниеносную, острую, абортивную и рецидивирующую форму. Наиболее часто встречается вторая, однако самой страшной и практически не поддающейся лечению является молниеносная. Последняя обычно вызывается менингококком и поражает маленьких детей. Терапия этого заболевания не так и сложна, однако стремительное течение и быстро нарастающий отек головного мозга нередко приводят к тому, что малыши погибают еще до того, как окажутся в стационаре.

Менингит: симптомы заболевания

Симптомы менингита у взрослых и детей достаточно специфичны и обычно заподозрить этот диагноз может практически любой врач при обычном осмотре. Однако проявления болезни очень сильно зависят от того, какой возбудитель стал его причиной. Серозный и гнойный менингит имеют совершенно различное течение, клинические проявления и диагностические особенности.

Менингит: симптомы у взрослых

Если у больного подозревают серозный менингит, симптомы у взрослых обычно таковы:

- выраженная лихорадка (40-41°С),

- симптомы общей интоксикации (боль в мышцах, суставах, костях, ломота),

- головная боль, которая усиливается при движениях головой, ярком свете, шуме, разговоре, жевании,

- тошнота и многократная рвота, которая не приносит облегчения,

- ригидность затылочных мышц (голова запрокинута назад) и самой комфортной является поза на боку с прижатыми ногами,

- различные симптомы поражения отдельных черепно-мозговых нервов (нарушения зрения, слуха, обоняния), также оглушенность, сонливость.

Если классические признаки менингита данного вида сопровождаются более тяжелым общим состоянием (угнетение сознания вплоть до комы), то вероятнее всего имеют место осложнения.

Если у человека развился гнойный менингит, симптомы у взрослых, как правило, бывают следующими:

- резкое начало с повышения температуры тела до 39-40°С,

- симптомы интоксикации (озноб, дрожь, ломота в мышцах, суставах, костях),

- общемозговые симптомы (головная боль, тошнота, рвота, которая не приносит облегчения, у каждого второго случаются судорожные припадки),

- симптомы поражения мозговых оболочек (повышение глубоких рефлексов, снижение брюшных рефлексов, ригидность затылочных мышц). Эти признаки менингита может выявить только врач-невролог при осмотре,

- прочие симптомы (различные нарушения зрения, слуха, обоняния, нарушение сознания, активность или заторможенность, появление галлюцинаций, бред),

- для менингококкового менингита характерно появление геморрагической сыпи, которая постепенно поднимается снизу вверх.

Таким образом, если у больного есть подозрение на менингит, симптомы у взрослых настолько специфичны, что врач-невролог быстро может поставить диагноз на основании данных осмотра и беседы с больным.

Менингит: симптомы у детей

Менингит у детей является одним из наиболее тяжелых и опасных заболеваний, нередко являющимся причиной гибели малыша. В особенности это касается менингококкового менингита у детей первых 2-4 лет жизни.

Если есть подозрения на серозный менингит, симптомы у детей обычно развиваются на фоне затяжной тяжелой острой респираторной или кишечной вирусной инфекции. Они схожи с теми, что бывают у взрослых, за исключением того, что малыши часто не могут четко пожаловаться и становятся вялыми, плаксивыми, капризными. Легкое течение болезни иногда может даже и не вызывать серьезных опасений у родителей, так как будет напоминать обычную простудную болезнь. Однако в более тяжелых случаях возможна развернутая клиника симптомов менингита у детей, которая заставляет их вызывать скорую помощь. Особенностью этого заболевания у малыша является более высокая судорожная готовность по сравнению с взрослыми, при попытке поднять его, придерживая за туловище, характерным симптомом является подтягивание ножек к животу.

Если есть хоть малейшее подозрение на гнойный менингит, симптомы у детей должны максимально насторожить родителей и врача, который его осматривает. Молниеносная форма менингококкового менингита протекает настолько стремительно, что за считанные часы развивается фатальный отек мозга и интоксикация, быстро приводящие к гибели от остановки дыхания и сердечной деятельности.

Признаки гнойного менингита у детей схожи с аналогичными для взрослых, однако протекают они быстрее. Учитывая, что собрать анамнез у ребенка сложно, важной особенностью менингита является появление геморрагической сыпи, которая сначала возникает на ногах, а потом поднимается вверх (это важный критерий менингококкового менингита).

Диагностика менингита

Своевременная диагностика менингита очень важна, потому что от того, насколько быстро будет начато лечение, зачастую зависит жизнь человека. В особенности это касается тяжелых форм серозных и всех без исключения гнойных менингитов.

Диагностика менингита представляет собой комплекс мероприятий, направленных на подтверждение этого диагноза, уточнение характера воспалительного процесса (серозный или гнойный) и выявление этиологического фактора, который причастен к его возникновению (вирусы, бактерии, грибы, микобактерия туберкулеза и др.). И даже в случае, когда будет выявлено, что у данного больного развился гнойный бактериальный менингит, то крайне важным является точная верификация возбудителя, так как этот момент является решающим в лечебной тактике. На сегодняшний день диагностика менингита дает возможность уже в первые сутки заболевания точно определиться с причинным фактором и быстро начать терапию.

Лабораторные признаки менингита у взрослых

Первые признаки менингита у взрослых — это конечно же специфические для этого заболевания симптомы, которые были описаны выше. Они настолько характерны, что заподозрить его могут врачи любого профиля, а не только неврологи, которые занимаются непосредственно его лечением. При малейшем подозрении на этот недуг больные должны быть как можно быстрее направлены в стационар для расширенной диагностики менингита и адекватного лечения. Причем желательно, чтобы он был доставлен туда бригадой скорой помощи, так как в процессе транспортировки состояние такого больного может резко ухудшиться (например, развиться отек головного мозга, угнетение сознания и др.).

После того, как пациента осмотрит врач-невролог, он назначает различные дополнительные методы обследования, которые позволят полностью определиться с диагнозом. В зависимости от характера воспалительного процесса они несколько отличаются.

Лабораторные признаки серозного менингита у взрослых следующие:

- Общий анализ крови.

Незначительное повышение уровня лейкоцитов (в большей степени за счет лимфоцитов) и СОЭ. В остальном без особенностей.

- Результат исследования цереброспинальной жидкости.

При проколе иглой она начинает вытекать под давлением. Цвет жидкости прозрачный. В нем повышен уровень лимфоцитов и белка, однако иногда может быть и нейтрофильный лейкоцитоз (что характерно для гнойного менингита). Очень важным является исследование ликвора в динамике, так как спустя 3-4 суток в нем сохраняется лишь лимфоцитоз.

- Мазок из зева, носа, вирусологическое исследование методом ПЦР, РИФ, ИФА крови.

Этот метод позволяет идентифицировать конкретного возбудителя.

- Помимо вирусов причиной серозного менингита могут быть туберкулез и грибы. Этих возбудителей можно выявить при микроскопии ликвора после окрашивания мазка.

Более редкие причины развития вирусного менингита у взрослых (системные заболевания, метастазы рака, кисты головного мозга) требуют индивидуального подхода в диагностике.

Лабораторные признаки гнойного менингита у взрослых следующие:

- Общий анализ крови.

В нем будет лейкоцитоз за счет нейтрофилов, сдвиг лейкоцитарной формулы влево вплоть до незрелых форм, значительное увеличение СОЭ.

- Исследование спинномозговой жидкости.

Она будет мутной, на вид напоминать гной. В анализе будет выраженный нейтрофильный лейкоцитоз, повышенное содержание белка. После простого исследования ликвор берут для микроскопического исследования и выявления бактериального возбудителя. Также проводят посев для выявления чувствительности к антибиотикам.

- Серологическое исследование крови для выявления антител к конкретным возбудителям, их титра и динамики нарастания или снижения.

- Дополнительные методы исследования

Проводят выявление первичного очага инфекции (синусит, патология полости рта, отит, пневмония, пиелонефрит, абсцессы и остеомиелит любой этиологии), для этого проводят дополнительные методы исследования и приглашают для осмотра профильных специалистов (ЛОР-врач, стоматолог, пульмонолог, терапевт, хирург и др.).

Лабораторные признаки менингита, как серозного, так и гнойного, являются прямым показанием к госпитализации больного (иногда даже в отделение нейрореанимации или общей реанимации) и назначению специфического лечения.

Лабораторные признаки менингита у детей

Признаки менингита у детей, также, как и у взрослых, могут быть клиническими (специфические жалобы больного, данные осмотра), лабораторными и инструментальными. Особенностью этого заболевания в педиатрии является то, что от самого больного практически никогда не удается получить полезной информации. Поэтому беседа с родителями является главным ключевым моментом, который позволяет доктору заподозрить менингит.

Менингит у детей – это крайне тяжелое заболевание, которое до сих пор уносит жизни маленьких пациентов. Особенно это касается острой и молниеносной форм течения болезни. Врач-педиатр должен вовремя распознать опасные симптомы болезни и как можно скорее отправить ребенка в детскую больницу, так как иногда счет идет на часы или даже минуты.

Лабораторные и инструментальные признаки менингита у детей аналогичны тем, что существуют для взрослых. Это касается и серозного и гнойного менингита.

Инструментальные признаки менингита

Инструментальные методы исследования, которые позволяют диагностировать менингит у взрослых и детей, применяются докторами не реже, чем лабораторные. Они позволяют выявить характер процесса (гнойный или серозный), однако не в состоянии точно идентифицировать возбудителя инфекционного процесса. И, тем не менее, они могут помочь выявить первичный очаг, например, синусит, наличие абсцесса или остеомиелита костной ткани.

Наиболее распространенными методами инструментальной диагностики менингита являются:

- компьютерная или магнитно-резонансная томография,

- электроэнцефалография или Эхо-энцефалография,

- нейросонография (для малышей с незакрывшимся большим родничком),

- рентгенография костей черепа и при наличии показаний других областей (пазух носа, грудной клетки и др.).

- ультразвуковое исследование внутренних органов для выявления осложнений менингита или поиска первичного очага инфекции.

В зависимости от ситуации доктор может направить больного и на другие инструментальные методы обследования, если того требует его состояние.

Менингит: лечение заболевания. Лекарства и дополнительные методы

Если у больного диагностирован менингит, лечение должно быть начато в самые кратчайшие сроки, ведь нередко от этого зависит его жизнь (особенно это касается детей в возрасте до 5 лет, у которых наблюдается самый большой процент летальных случаев). Единственное место, где может проводиться терапия – это инфекционная больница (детская или взрослая). Никакое самолечение, домашний прием лекарств или дневной стационар недопустимы. Состояние любого больного менингитом может внезапно ухудшиться и это иногда требует оказания неотложной помощи (например, при развитии отека головного мозга, дыхательной и надпочечниковой недостаточности, угнетении сознания вплоть до комы и др.).

Если у больного подтвержден менингит, лечение обычно включает следующие важнейшие направления.

Строгий постельный режим (и для детей, и для взрослых), желательна одиночная палата (если таковые вообще имеются), в которой будет возможность создать оптимальные условия (приглушенный свет, тишина), так как все раздражающие факторы вызывают приступ сильной головной боли. Диета также щадящая, если больной вообще в состоянии принимать пищу.

Этиотропная терапия – это лечение, направленное на устранение причины инфекционного процесса.

- Для вирусного менингита – это противовирусные средства, для гнойного – назначение антибиотиков, к которым чувствителен возбудитель, для туберкулезного – комбинации из противотуберкулезных препаратов, для грибкового – антимикотики и т.д.

- Антибиотики назначают внутримышечно или внутривенно капельно. В тяжелых случаях возможно даже введение их через люмбальный катетер непосредственно в спинномозговую жидкость. Прием таблеток не практикуется. Курс лечения составляет не менее 10-14 суток.

- При вирусных менингитах назначают рекомбинантные интерфероны, индукторы эндогенного интерферона, иммуномодуляторы. Если предполагают причастность вируса герпеса – то ацикловир, если ВИЧ – то антиретровирусные препараты.

- При бактериальных менингитах после того, как достоверно идентифицирован возбудитель вводят противоменингококковый или антистафилококковый гамма-глобулин или плазму.

Помимо этиотропной терапии назначают и симптоматические средства:

- Противоотечные препараты (фуросемид, маннитол),

- Противосудорожные лекарства (седуксен, реланиум, фенобарбитал),

- Дезинтоксикационная терапия (инфузия коллоидов, кристаллоидов, электролитов),

- Ноотропные препараты, которые снижают риск последствий менингита для высших психических функций (интеллект, память, внимание и др.).

В зависимости от осложнений менингита, лечение может включать коррекцию и сопутствующих патологических состояний: дыхательной, надпочечниковой, сердечно-сосудистой недостаточности. В каждом случае терапия проводится индивидуально.

Последствия менингита для взрослых и детей

Последствия менингита для взрослых и детей могут быть различными. При благоприятном течении болезни и своевременно начатом лечении он может остаться исключительно в качестве не лучшего воспоминания из жизни. Однако, к сожалению, не всегда менингит заканчивается благополучно.

У детей в 1-5% случаев наблюдаются летальные исходы, чаще всего это характерно для молниеносной формы гнойного менингита (обычно, менингококкового). Для взрослых фатальные исходы – редкость.

После перенесенного вирусного менингита характерен период астении: вялость, слабость, снижение памяти, концентрации внимания. Обычно он длится месяц. Для профилактики этого состояния можно применять поливитаминные комплексы и ноотропные средства.

После перенесенного гнойного менингита прогноз будет зависеть от того, насколько были повреждены жизненно-важные центры головного мозга. При отсутствии своевременного лечения возможны слепота, глухота, нарушение вкуса и обоняния, серьезные интеллектуальные расстройства. Если терапия проведена своевременно и в полном объеме, то период восстановления аналогичен таковому при вирусном менингите.

Профилактика менингита

Потенциальные возбудители менингита встречаются любому человеку очень часто (пневмококк, гемофильная палочка, золотистый стафилококк, множество респираторных и кишечных инфекций). Однако далеко не все, кто с ними контактирует, в действительности заболевают менингитом. Почему так получается?

Как не допустить менингит?

Менингит часто возникает в уязвимых группах населения, к которым относятся прежде всего дети первых 5 лет жизни. Помимо них повышенный риск этого недуга имеют лица с иммунодефицитом (в том числе с ВИЧ инфекцией), страдающие от заболеваний, снижающих иммунитет (болезни крови, сахарный диабет и др.), принимающие иммунодепрессанты (кортикостероиды, цитостатики, после лучевой и химиотерапии).

Профилактика менингита заключается в своевременном лечении первичных очагов инфекций, которые потенциально могут вызвать это осложнение, причем, как вирусных, так и бактериальных. В период эпидемий максимально ограничить контакты и применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, регулярно мыть руки и обрабатывать их спиртовыми спреями.

При малейшем подозрении на любой менингит (и серозный, и гнойный), необходим осмотр невролога и госпитализация в стационар. Особенно это касается детей в возрасте до 5 лет.

Существует ли прививка от менингита?

Универсальная прививка от менингита, которая защитила бы человека от всех возможных форм, не существует. Причина в том, что его могут вызвать совершенно разные инфекционные возбудители (вирусы, бактерии, грибы, простейшие, туберкулез и др.). Однако на сегодняшний день есть возможность защитить себя и своих близких различными видами вакцин.

Прививка от менингита, вызванного пневмококком и гемофильной палочкой, позволила довольно серьезно снизить частоту этой болезни. На сегодняшний день она включена в Национальный календарь прививок и рекомендуется детям начиная с 3 месяцев и пожилым людям. Вакцинация против туберкулеза может считаться прививкой от менингита, вызванного микобактерией туберкулеза. Для профилактики вирусных менингитов, вызванных корью, краснухой, ветряной оспой применяют соответствующие вакцины.

Прививка от менингита, вызванного менингококком на сегодняшний день не внесена в обязательный календарь прививок и, тем не менее, она существует и рекомендована для детей старше 2 лет.

Серозный менингит – симптомы у взрослых, лечение, последствия

Серозный менингит – воспалительное заболевание, затрагивающее оболочки головного и спинного мозга. Чаще всего причиной его развития являются вирусы (обуславливают примерно 80% случаев), некоторые бактерии (туберкулезная палочка, бледные трепонемы), патогенные грибки.

Воспаление серозного характера также может возникать при некоторых системных заболеваниях, опухолевых поражениях мозга, его оболочек или костей черепа. В целом, серозный менингит протекает легче гнойного менингита и, в отличие от последнего, чаще всего возникает у детей до 6–8 лет на фоне сниженного иммунитета.

Формы серозного менингита

Классификация болезни основывается на этиологии и виде возбудителя. Выделяют несколько основных разновидностей серозного менингита, имеющих, помимо причин патологии, ряд клинических особенностей: