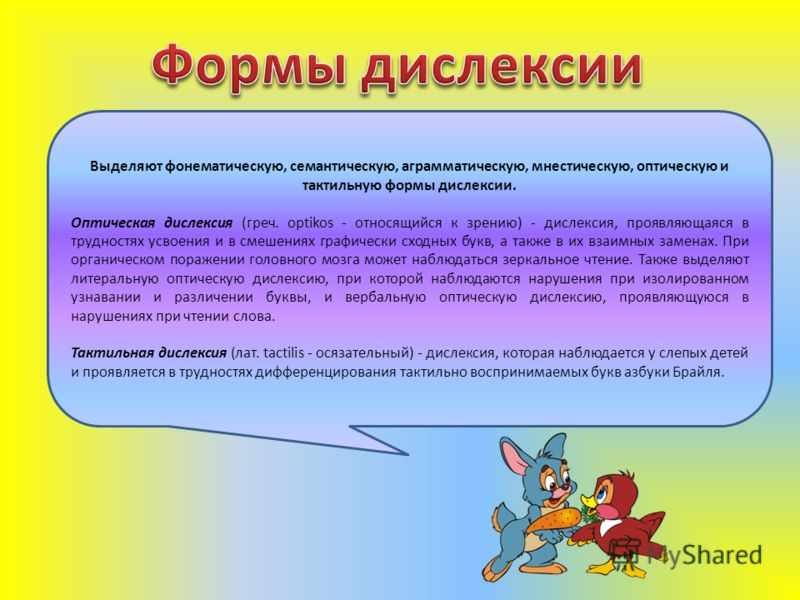

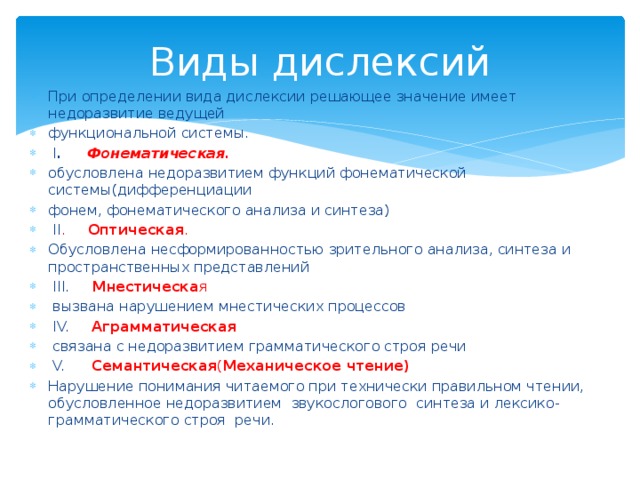

Виды дислексии — семантическая, фонематическая, оптическая, аграмматическая, мнестическая и тактильная дислексия

Любой из видов дислексии требует своевременного плана коррекции, который разрабатывают узкопрофильные специалисты.

Фонематическая дислексия (она же акустическая дислексия) – это нарушение, при котором человек переставляет слоги в словах либо искажает саму структуру слова во время чтения текста.

Семантическая дислексия – это нарушение, при котором человеку трудно понять смысл прочитанного предложения/абзаца/текста.

Аграмматическая дислексия – это нарушение, при котором человек грамматически неправильно строит фразы и предложения.

Мнестическая дислексия – это нарушение, при котором человек не может соотнести звук и букву.

Оптическая дислексия – это нарушение, при котором человек может читать зеркально напечатанный текст, «перепрыгивать» при чтении с одной строчки на другую.

Тактильная дислексия – это нарушение, при котором слепые люди путают буквы в процессе чтения по Брайлю.

Постановка диагноза и определение конкретной формы дислексии – только начало пути. Разработать необходимый план коррекции могут узкопрофильные специалисты, в том числе нейропсихологи, дефектологи, логопеды. В случае с дислексией чем раньше диагностировать особенность и определиться с планом коррекции, тем лучше для человека и тем меньшими будут последствия.

Особенности диагностики дислексии и связанных с ней трудностей обучения в СНГ и в мировой практике

В большинстве западноевропейских стран, в том числе в Франции, Германии, Англии, в само понятие «дислексия» чаще всего включают и другие проблемы, связанные с трудностями в обучении (дисграфию, дискальуцлия, СДВГ и пр.). В то время как на постсоветском пространстве принято эти понятия диагностировать раздельно.

В обоих случаях специалисты, работающие в этой области, используют такую распространенную классификацию трудностей, как дислексия, дисграфия, дизорфография, дискалькулия, но есть существенная разница в подходе в преодолении трудностей обучения, то есть в разработке и реализации программ системной помощи в преодолении таких трудностей. Мировая практика ориентируется на взгляде на эти диагностированные особенности как комплекс проблем, а на постсоветском пространстве принято каждую из этих особенностей диагностировать отдельно и, соответственно, работать с этими особенностями отдельно, а не в комплексе.

Мировая практика ориентируется на взгляде на эти диагностированные особенности как комплекс проблем, а на постсоветском пространстве принято каждую из этих особенностей диагностировать отдельно и, соответственно, работать с этими особенностями отдельно, а не в комплексе.

С точки зрения нейронаук, комплексный подход считается максимально корректным и приводит к более успешным сценариям преодоления трудностей обучения.

При диагностике дислексии крайне важно знать и учитывать общепринятую классификацию особенности, так как это напрямую влияет на последующий план коррекции. Также не стоит упускать из виду, что симптоматика дислексии очень разнообразна, поэтому наиболее корректным будет использование термина «дислексия и связанные с ней трудности обучения».

Почему всё чаще встречается термин «дислексия и связанные с ней трудности обучения», а также распространенной стигме о том, что дислексия – это болезнь можно почитать тут.

Мнестическая дислексия и пути ее преодоления | Статья по теме:

Мнестическая дислексия и пути ее преодоления

Дислексия – частичное специфическое нарушение процессов чтения, обусловленное несформированностью высших психических функций и проявляющееся в повторяющихся ошибках стойкого характера.

Одним из видов дислексий является мнестическая дислексия.

У детей с мнестической дислексией отмечаются трудности усвоения всех букв, их недифференцированные замены. Это обусловлено нарушением процессов установления связей между звуком и буквой и нарушением речевой памяти. Дети не могут воспроизвести в определенной последовательности ряд из 3-5 звуков, слов или нарушают порядок их следования, сокращают количество, пропускают звуки, слова. Особенно ярко нарушение ассоциации между зрительным образом буквы и слухопроизносительным образом звука проявляется на этапе овладения звуко-буквенными обозначениями.

Для коррекции мнестической дислексии необходимо развивать:

- слухоречевую память;

- зрительную память

- межполушарную симметрию.

Также надо проводить работу над изображением и узнаванием букв, предотвращать угадывающее чтение.

Задания, направленные на коррекцию мнестической дислексии

1. Развитие речеслуховой памяти:

— игра «Запомни нужные слова»

Ребенку предлагается из ряда слов запомнить только определенные (Например, только названия животных, фруктов и т.д.)

— слуховые диктанты

Логопед предлагает ребенку послушать и воспроизвести ряд букв, слов, предложений.

— игра «Пары слов»

Логопед предлагает ученику запомнить несколько слов, предъявляя каждое из них в паре с другим словом (например, суп-кастрюля, собака-будка, девочка-кукла) и попросить запомнить вторые слова из каждой пары. Затем педагог называет второе слово пары, а ребенок должен вспомнить и назвать второе слово. Задание можно постепенно усложнять, увеличивая количество слов и подбирая в пары слова с отдаленными смысловыми связями.

— игра «Суперкорреспондент»

Логопед предлагает детям поиграть в корреспондентов и говорит следующее: «Сейчас я вам прочитаю задание, а вы постарайтесь все запомнить и выполнить в точности. Я буду читать задание всего три раза, первый раз-чтобы вы могли познакомиться с заданием, второй-чтобы могли запомнить его, а третий-чтобы могли проверить, все ли вы правильно запомнили. В то время, когда я буду читать, постарайтесь мысленно представлять то, о чем я читаю. Например: Нарисуй 5 кругов разного цвета и объема. Последний круг должен быть самый маленький.

— игра «Путаница»

Логопед называет ребенку одну часть тела, а показывает другую. Задача ученика-назвать то, что он услышал, а не увидел.

2. Развитие зрительной памяти:

— игра «Буквы»

Для выполнения этого задания требуются карточки, на каждой из которых изображены три комбинации букв, а также лист бумаги в клеточку и карандаш.

Логопед дает ребенку карточку, предупреждая о том, что он должен внимательно рассмотреть и запомнить комбинации всех букв. На запоминание отводится 30 секунд, а затем он возвращает карточку. Далее ученик закрывает глаза и мысленно восстанавливает увиденное. Затем он пишет на листе все, что запомнил. После окончания работы рисунок ребенка сравнивается с образцом, ошибки обсуждаются. Проверяется количество по памяти букв, их размеры и расположение относительно друг друга.

На запоминание отводится 30 секунд, а затем он возвращает карточку. Далее ученик закрывает глаза и мысленно восстанавливает увиденное. Затем он пишет на листе все, что запомнил. После окончания работы рисунок ребенка сравнивается с образцом, ошибки обсуждаются. Проверяется количество по памяти букв, их размеры и расположение относительно друг друга.

— игра «Четвертый лишний»

Ученику предлагается карточка с изображение четырех букв. Ребенок рассматривает и запоминает их. Затем логопед дает другую карточку, на которой одна из букв заменена на другую. Ребенок должен назвать ее.

3. Развитие межполушарной симметрии:

— написание букв поочередно правой и левой рукой;

— упражнение «Зеркальное рисование»

Ребенок берет в обе руки карандаши или фломастеры и начинает рисовать одновременно обеими руками зеркально-симметричные рисунки, буквы.

4. Работа с буквами

— выкладывание букв из бисера, бусин, гороха и т. д.;

д.;

— рисование букв в воздухе и на листе бумаги;

— вырезание букв;

— обведение по контуру печатных букв;

— выжигание на дощечках;

— лепка букв из пластилина;

-игра «Собери букву»

Ребенку предлагается собрать букву из частей.

— игра «Чудесный мешочек»

Ребенок засовывает руку в мешочек и узнает букву на ощупь. Если он ошибся, то можно предложить обвести букву на бумаге, вырезать по контуру, повторяя ее название. Далее глаза завязываются, буква ощупывается ребенком и оказывается опять в мешке. Ребенок должен найти именно ее.

5. Борьба с угадывающим чтением

В листе бумаги прорезают окно. Сначала оно соответствует размеру буквы, которую нужно прочитать, затем расширяется до одного слога, а позже-до слова.

Систематическое выполнение вышеизложенных заданий поможет ребенку преодолеть мнестическую дислексию.

Список литературы

1. Горбунова С.Ю. Формирование прогностических операций в процессе обучения чтению младших школьников с системными нарушениями речи: дис. канд.пед. наук.-М.,2011

Горбунова С.Ю. Формирование прогностических операций в процессе обучения чтению младших школьников с системными нарушениями речи: дис. канд.пед. наук.-М.,2011

2. Егоров Т.Г. Психология овладения навыком чтения/Т.Г.Егоров.-СПб.:КАРО, 2012

3. Логопедия: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Дефектология»/Л.С.Волкова, Р.Л. Лалаева, ЕМ. Мастюкова и др.; Под ред.Л.С. Волковой.-М:Просвещение, 1989

4. Прокофьева Ф.Ш. Приемы коррекции мнестической дислексии у младши школьников//Психология, социология и педагогика. 2017. №5 [Электронный ресурс]. URL: http://psychology.snauka.ru/2017/05/8183

5. Сиротюк А.Л. Обучение детей с учетом психофизиологии: Практическое руководство для учителей и родителей.:М.:ТЦ Сфера, 2001

Дислексия – причина плохого чтения

Проблема невозможности чтения может быть связана не только с плохой экологией, но и с состоянием здоровья. Дислексия — одна из наиболее распространенных проблем обучения у детей, которая проявляется как специфическое расстройство чтения. Причина этого заболевания связана с неврологическими нарушениями генетического характера. Человеку с дислексией трудно научиться читать и писать.

Причина этого заболевания связана с неврологическими нарушениями генетического характера. Человеку с дислексией трудно научиться читать и писать.

При чтении ребенок-дислектик постоянно сталкивается с трудностями: даже одно слово, которое он не знает (не имеет своего образа), разрушает общий образ прочитанного, то есть текст становится для ребенка совершенно непонятным. Очень часто у людей наблюдаются нарушения не только умения читать (дислексия), но и умения правильно писать (дисграфия).

Многие люди сталкиваются с такой проблемой и пытаются найти способ ее решения. Они посещают специалистов в области здравоохранения, просматривают аптеки Trust Pharmacy и аптеки, чтобы найти лекарство, способное улучшить их состояние. Но давайте рассмотрим причины, возможную диагностику и лечение дислексии.

Причины

На основании многочисленных исследований установлено, что в основе дислексии лежат нейробиологические причины. При этом отдельные отделы головного мозга обладают меньшей функциональностью (в частности, речь идет о заднем отделе средней левой височной извилины). Имеются также определенные различия в строении мозговой ткани. При этом, как выяснилось, дислексия является наследственным заболеванием, что подтверждают и обнаруженные в ходе исследований гены, отвечающие за ее возникновение.

Имеются также определенные различия в строении мозговой ткани. При этом, как выяснилось, дислексия является наследственным заболеванием, что подтверждают и обнаруженные в ходе исследований гены, отвечающие за ее возникновение.

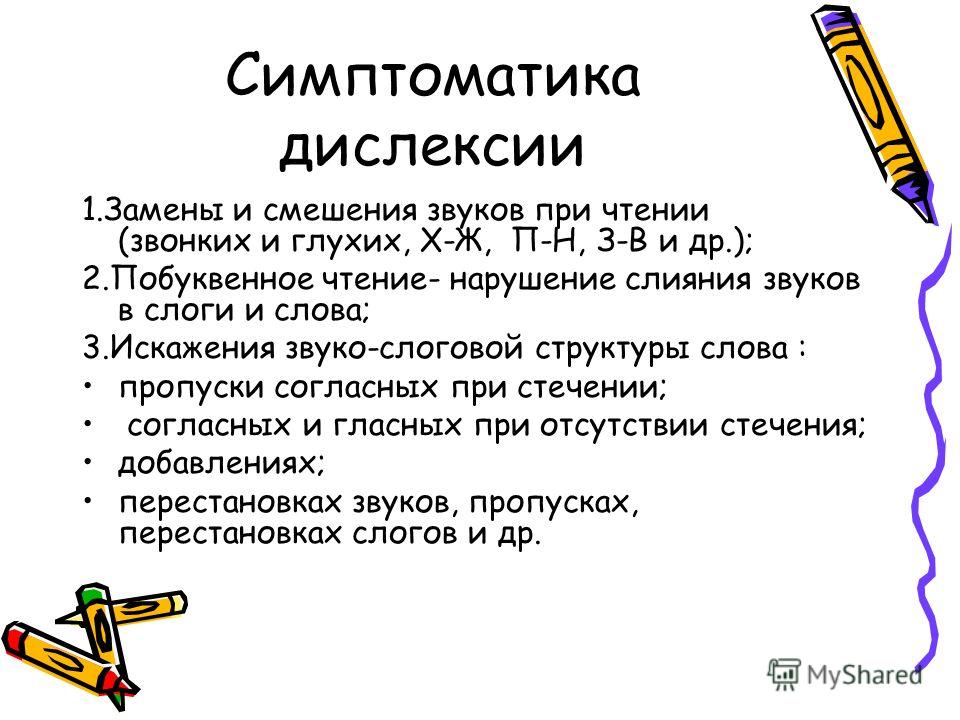

Симптомы

В устной речи у детей с дислексией отмечаются дефекты звукопроизношения, плохой словарный запас, неточное понимание и употребление слов. Речь детей с дислексией характеризуется неправильным грамматическим построением, отсутствием развернутых предложений, бессвязностью.

При фонематической дислексии на первый план выступают замены и смешение между собой звуков, сходных по артикуляционным или акустическим характеристикам. В других случаях отмечаются побуквенное чтение, искажения звукослоговой структуры слова (добавления, пропуски, перестановки звуков и слогов).

Семантическая дислексия также называется «механическим чтением», так как при этой форме нарушается понимание прочитанного слова, фразы, текста при правильной технике чтения. Нарушение понимания прочитанного может возникать как при слоговом, так и при синтетическом чтении.

Нарушение понимания прочитанного может возникать как при слоговом, так и при синтетическом чтении.

При аграмматической дислексии имеет место неправильное чтение падежных окончаний существительных и прилагательных, форм и времен глаголов, нарушение согласования частей речи в числе, роде и падеже и др. Аграмматизмы при чтении соответствуют таковым в устной и письменной речи.

При мнестической дислексии нарушается связь между зрительной формой буквы, ее произношением и акустическим образом. То есть ребенок не запоминает буквы, что проявляется в их смешении и замене при чтении. Обследование слухоречевой памяти у ребенка с мнестической дислексией выявляет невозможность воспроизведения ряда из 3-5 звуков или слов, нарушение порядка их следования, сокращение количества, элизионность.

Диагностика

При дислексии у детей оценивают чтение, слух, развитие речи и когнитивные способности. Также дети проходят психологическое обследование, с помощью которого определяются функциональные особенности детей и предпочитаемые ими формы обучения. По желанию учителя или родителя проводится исследование, которое поможет определить уровень понимания текста при чтении, анализ текста, понимание читаемой речи, прослушивание речи. Благодаря этому исследованию могут быть определены эффективные подходы к обучению ребенка.

По желанию учителя или родителя проводится исследование, которое поможет определить уровень понимания текста при чтении, анализ текста, понимание читаемой речи, прослушивание речи. Благодаря этому исследованию могут быть определены эффективные подходы к обучению ребенка.

В результате исследования оцениваются функции активной и пассивной речи, исследуются познавательные способности (память, обоснование, внимание). Также оцениваются язык, произношение, восприятие речи.

Психологическая оценка помогает выявить эмоциональные аспекты, усугубляющие расстройство чтения. Для этого собирается полный семейный анамнез, который включает наличие в семье эмоциональных нарушений и психических расстройств.

Лечение

Дисграфия и дислексия, несмотря на их распространенность, должны корректироваться только квалифицированным логопедом. Коррекция может занять несколько месяцев или даже лет, и отдельные дети никогда не смогут побороть этот недуг.

Методы коррекции дислексии зависят от ее причины. Так, например, проблемы с чтением могут быть связаны с плохим зрением ребенка, и он не может прочитать текст; также проблемы могут быть вызваны умственной отсталостью ребенка (хотя у многих дислексиков нет каких-либо отклонений в развитии). При коррекции дислексии в этих случаях требуется устранение и коррекция первопричины, а уже потом – решение проблем с чтением текстов.

Так, например, проблемы с чтением могут быть связаны с плохим зрением ребенка, и он не может прочитать текст; также проблемы могут быть вызваны умственной отсталостью ребенка (хотя у многих дислексиков нет каких-либо отклонений в развитии). При коррекции дислексии в этих случаях требуется устранение и коррекция первопричины, а уже потом – решение проблем с чтением текстов.

Исследователи обнаружили, что дислексия в основном связана со сбоями в работе определенных частей мозга. Можно сказать, что дислексия часто является наследственным заболеванием: если в семье ребенка уже были проблемы с чтением или письмом, а также другие нейро- и психофизиологические проблемы, то есть вероятность возникновения проблем у детей.

Категория: Общие

Теги: дети, Дислексия

Конфронтация Навыки называния и чтения в начальной школе: продольное исследование

1. Паррила Р., Кирби Дж. Р., МакКуорри Л. Скорость артикуляции, скорость называния, вербальная кратковременная память и фонологическая осведомленность: лонгитюдные предикторы раннего развития чтения? Научные исследования чтения . 2004;8(1):3–26. doi: 10.1207/s1532799xssr0801_2. [CrossRef] [Google Scholar]

2004;8(1):3–26. doi: 10.1207/s1532799xssr0801_2. [CrossRef] [Google Scholar]

2. Суонсон Х. Л., Трейнин Г., Некоеча Д. М., Хэммилл Д. Д. Быстрое называние, фонологическая осведомленность и чтение: метаанализ корреляционных данных. Обзор образовательных исследований . 2003;73(4):407–440. doi: 10.3102/00346543073004407. [CrossRef] [Google Scholar]

3. Торгесен Дж. К., Вагнер Р. К., Рашотте К. А., Берджесс С., Хехт С. Вклад фонологической осведомленности и способности быстрого автоматического называния в рост навыков чтения слов во втором-пятом классе. дети. Научные исследования чтения . 1997;1(2):161–185. doi: 10.1207/s1532799xssr0102_4. [CrossRef] [Google Scholar]

4. Вольф М., Бауэрс П. Г. Гипотеза двойного дефицита для дислексии развития. Журнал педагогической психологии . 1999;91(3):415–438. doi: 10.1037/0022-0663.91.3.415. [CrossRef] [Google Scholar]

5. Троя Г. А., Рот Ф. П., Йени-Комшян Г. Х. Влияние частоты слов и возраста на фонологическую обработку нормально развивающихся детей. Журнал исследований речи, языка и слуха . 1996;39(5):1099–1108. doi: 10.1044/jshr.3905.1099. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Журнал исследований речи, языка и слуха . 1996;39(5):1099–1108. doi: 10.1044/jshr.3905.1099. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

6. Вольф М., Гудглас Х. Дислексия, дисномия и лексический поиск: продольное исследование.

7. Бернингер В. В., Колвелл С. О. Взаимосвязь между нейроразвитием и образовательными данными у детей в возрасте от 6 до 12 лет. Педиатрия . 1985;75(4):697–702. [PubMed] [Google Scholar]

8. Скарборо Х. С. Очень ранний языковой дефицит у детей с дислексией. Развитие ребенка . 1990; 61 (6): 1728–1743. дои: 10.2307/1130834. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

9. Скарборо Х. С. Прогнозирование будущих достижений второклассников с нарушениями чтения: вклад фонематической осведомленности, вербальной памяти, быстрого называния и IQ. Анналы дислексии . 1998; 48: 115–136. doi: 10.1007/s11881-998-0006-5. [CrossRef] [Google Scholar]

[CrossRef] [Google Scholar]

10. Catts H. W. Речевое производство/фонологический дефицит у детей с нарушениями чтения. Журнал неспособности к обучению . 1986;19(8):504–508. doi: 10.1177/002221948601

3. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]11. Дитрих Дж. А., Брейди С. А. Фонологические представления взрослых бедных читателей: исследование специфичности и стабильности. Прикладная психолингвистика . 2001;22(3):383–418. doi: 10.1017/s014271640100306x. [CrossRef] [Google Scholar]

12. Вольф М. Призраки слов: уникальный вклад системы именования в предсказание чтения и вмешательство в развитие дислексии. Труды двухгодичного собрания Общества исследований в области развития ребенка; 19 апреля91; Сиэтл, штат Вашингтон, США. [Google Scholar]

13. Свон Д., Госвами Ю. Дефицит именования изображений при дислексии развития: гипотеза фонелогической репрезентации. Мозг и язык . 1997;56(3):334–353. doi: 10.1006/brln.1997.1855. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

14.

15. Brizzolara D., Chilosi A., Cipriani P., et al. Различно ли фонологический дефицит и дефицит быстрого автоматического называния влияют на детей-дислектиков с задержкой речи в анамнезе и без нее? Исследование итальянских детей-дислектиков. Когнитивная и поведенческая неврология . 2006;19(3):141–149. doi: 10.1097/01.wnn.0000213902.59827.19. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

16. Di Filippo G., Brizzolara D., Chilosi A., et al. Быстрое называние, а не скорость отмены или скорость артикуляции, предсказывает чтение на орфографически правильном языке (итальянском) Детская нейропсихология . 2005;11(4):349–361. doi: 10.1080/09297040490916947. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

17. Di Filippo G., Brizzolara D., Chilosi A. , et al. Дефицит скорости называния и визуального поиска у читателей с ограниченными возможностями: данные из орфографически правильного языка (итальянский) Нейропсихология развития . 2006;30(3):885–904. doi: 10.1207/s15326942dn3003_7. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

, et al. Дефицит скорости называния и визуального поиска у читателей с ограниченными возможностями: данные из орфографически правильного языка (итальянский) Нейропсихология развития . 2006;30(3):885–904. doi: 10.1207/s15326942dn3003_7. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

18. Виммер Х., Майрингер Х., Ландерл К. Гипотеза двойного дефицита и трудности в обучении чтению обычной орфографии. Журнал педагогической психологии . 2000;92(4):668–680. doi: 10.1037/0022-0663.92.4.668. [CrossRef] [Google Scholar]

19. Denckla M.B., Cutting L.E. История и значение быстрого автоматизированного именования. Анналы дислексии . 1999;49(1):29–42. doi: 10.1007/s11881-999-0018-9. [CrossRef] [Google Scholar]

20. Savage R., Pillay V., Melidona S. Деконструкция быстрого автоматизированного именования: процессы компонентов и прогнозирование трудностей чтения.  001. [CrossRef] [Google Scholar]

001. [CrossRef] [Google Scholar]

21. Георгиу Г. К., Паррила Р., Пападопулос Т. С. Предикторы декодирования слов и беглости чтения в языках с разной орфографической согласованностью. Журнал педагогической психологии . 2008;100(3):566–580. doi: 10.1037/0022-0663.100.3.566. [CrossRef] [Google Scholar]

22. Ziegler J.C., Bertrand D., Tóth D., et al. Орфографическая глубина и ее влияние на универсальные предикторы чтения: межъязыковое исследование. Психологическая наука . 2010;21(4):551–559. doi: 10.1177/0956797610363406. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

23. Нейшн К. Название картинок и расстройства чтения, связанные с развитием. Журнал исследований чтения . 2005;28(1):28–38. doi: 10.1111/j.1467-9817.2005.00250.x. [CrossRef] [Google Scholar]

24. Hart S.A., Petrill S.A., DeThorne L.S., et al. Влияние окружающей среды на продольную ковариацию экспрессивной лексики: измерение домашней среды грамотности в генетически чувствительном дизайне. Журнал детской психологии и психиатрии и смежных дисциплин . 2009;50(8):911–919. doi: 10.1111/j.1469-7610.2009.02074.x. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Журнал детской психологии и психиатрии и смежных дисциплин . 2009;50(8):911–919. doi: 10.1111/j.1469-7610.2009.02074.x. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

25. Рудель Р. Г., Денкла М. Б., Броман М., Хирш С. Поиск слов как функция контекста стимула: дети по сравнению со взрослыми, страдающими афазией. Мозг и язык . 1980; 10(1):111–119. doi: 10.1016/0093-934x(80)

-5. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

26. Бейтс Э., Бурани К., Д’Амико С., Барка Л. Чтение слов и называние картинок на итальянском языке.

27. Рива Д., Ничелли Ф., Девоти М. Аспекты развития беглости речи и называния конфронтации у детей. Мозг и язык . 2000;71(2):267–284. doi: 10.1006/brln.1999.2166. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

28. Hollingshead A. B. Четырехфакторный индекс социального статуса . Нью-Хейвен, Коннектикут, США: факультет социологии Йельского университета; 1975. [Google Scholar]

[Google Scholar]

29. Raven J. C. CPM, Цветные прогрессивные матрицы . Флоренция, Италия: Organizzazioni Speciali; 1996 г. (Серия А, АВ, Б). [Google Scholar]

30. Каплан Э., Гудгласс Х., Вайнтрауб С. Бостонский тест на имена (пересмотренная версия из 60 пунктов) Филадельфия, Пенсильвания, США: Lea & Febiger; 1983. [Google Scholar]

31. Сартори Г., Джоб Р., Трессольди П. Е. DDE-2. Batteria per la valutazione della dislessia e della disortografia evolutiva-2 . Флоренс, Кентукки, США: Organizzazioni Speciali; 2007. [Google Scholar]

32. Cornoldi C., Colpo G., Gruppo M. T. Новые доказательства MT для начальной школы . Флоренция, Италия: Organizzazioni Speciali; 1986. [Google Scholar]

33. Гальперин Дж. М., Хили Дж. М., Зейтчик Э., Лудман В. Л., Вайнштейн Л. Аспекты развития языковых и мнестических способностей у нормальных детей. Журнал клинической и экспериментальной нейропсихологии . 1989;11(4):518–528. дои: 10.1080/01688638908400910. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

дои: 10.1080/01688638908400910. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

34. Хэкман Д. А., Фарах М. Дж. Социально-экономический статус и развивающийся мозг. Тенденции в когнитивных науках

35. Ноубл К. Г., МакКэндлисс Б. Д., Фарах М. Дж. Социально-экономические градиенты предсказывают индивидуальные различия в нерокогнитивных способностях. Развитие науки . 2007;10(4):464–480. [PubMed] [Академия Google]

36. Turkheimer E., Haley A., Waldron M., D’Onofrio B., Gottesman I.I. Социально-экономический статус изменяет наследуемость IQ у детей раннего возраста. Психологическая наука . 2003;14(6):623–628. doi: 10.1046/j.0956-7976.2003.psci_1475.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

37. Эванс Г. В. Окружающая среда детской бедности. Американский психолог . 2004;59(2):77–92. doi: 10.1037/0003-066x.59.2.77. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

38. Goodman E., McEwen B.S., Dolan L.M., Schafer-Kalkhoff T., Adler N.E. Социальное неблагополучие и подростковый стресс. Журнал здоровья подростков . 2005;37(6):484–492. doi: 10.1016/j.jadohealth.2004.11.126. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Goodman E., McEwen B.S., Dolan L.M., Schafer-Kalkhoff T., Adler N.E. Социальное неблагополучие и подростковый стресс. Журнал здоровья подростков . 2005;37(6):484–492. doi: 10.1016/j.jadohealth.2004.11.126. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

39. Ланц П. М., Хаус Дж. С., Меро Р. П., Уильямс Д. Р. Стресс, жизненные события и социально-экономические различия в состоянии здоровья: результаты исследования американцев, меняющих жизнь. Журнал здоровья и социального поведения . 2005;46(3):274–288. doi: 10.1177/002214650504600305. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

40. McCrory E.J., Mechelli A., Frith U., Price C.J. Больше, чем слова: общая нейронная основа для дефицита чтения и называния при дислексии развития? Мозг . 2005;128(2):261–267. doi: 10.1093/brain/awh440. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

41. Нейшн К., Маршалл К.М., Сноулинг М.Дж. Фонологический и семантический вклад в развитие навыков называния детских картинок: данные детей с нарушениями чтения, связанными с развитием. Язык и когнитивные процессы . 2001;16(2-3):241–259. doi: 10.1080/01690960042000003. [CrossRef] [Google Scholar]

Язык и когнитивные процессы . 2001;16(2-3):241–259. doi: 10.1080/01690960042000003. [CrossRef] [Google Scholar]

42. Stothard S.E., Hulme C. Сравнение фонологических навыков у детей с трудностями понимания прочитанного и детей с трудностями декодирования. Журнал детской психологии и психиатрии и смежных дисциплин . 1995;36(3):399–408. doi: 10.1111/j.1469-7610.1995.tb01298.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

43. де Йонг П. Ф., ван дер Лей А. Конкретный вклад фонологических способностей в раннее овладение чтением: результаты долгосрочного исследования латентных переменных в Нидерландах. Журнал педагогической психологии . 1999;91(3):450–476. doi: 10.1037/0022-0663.91.3.450. [CrossRef] [Google Scholar]

44. Виммер Х., Майрингер Х. Дифферентное чтение при отсутствии орфографических трудностей: специфическое нарушение правильных орфографий. Журнал педагогической психологии . 2002;94(2):272–277. doi: 10.1037/0022-0663.94. 2.272. [CrossRef] [Google Scholar]

2.272. [CrossRef] [Google Scholar]

45. Госвами У. Раннее фонологическое развитие и приобретение грамотности. В: Нойман С.Б., Дикинсон Д.К., редакторы. Справочник по исследованиям ранней грамотности . Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США: Guilford Press; 2001. стр. 111–125. [Google Scholar]

46. Ли Дж. Размер имеет значение: ранний словарный запас как предиктор языковой и грамотной компетенции. Прикладная психолингвистика . 2011;32(1):69–92. doi: 10.1017/s0142716410000299. [CrossRef] [Google Scholar]

47. Уолли А. С., Метсала Дж. Л., Гарлок В. М. Рост разговорного словарного запаса: его роль в развитии восприятия фонем и способности к раннему чтению. Чтение и запись . 2003;16(1-2):5–20. doi: 10.1023/a:1021789804977. [CrossRef] [Google Scholar]

48. Рикеттс Дж. Обзор исследования: понимание прочитанного при нарушениях развития языка и общения. Журнал детской психологии и психиатрии . 2011;52(11):1111–1123. doi: 10.1111/j. 1469-7610.2011.02438.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

1469-7610.2011.02438.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

49. Catts H.W., Fey M.E., Tomblin J.B., Zhang X. Продольное исследование результатов чтения у детей с языковыми нарушениями. Журнал исследований речи, языка и слуха . 2002;45(6):1142–1157. doi: 10.1044/1092-4388(2002/093). [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

50. Нейшн К., Норбери К. Ф. Почему не удается понять прочитанное: выводы из нарушений развития. Темы при языковых расстройствах . 2005;25(1):21–32. doi: 10.1097/00011363-200501000-00004. [CrossRef] [Google Scholar]

51. Нейшн К., Сноулинг М.Дж. Помимо фонологических навыков: более широкие языковые навыки способствуют развитию чтения. Журнал исследований чтения . 2004;27(4):342–356. doi: 10.1111/j.1467-9817.2004.00238.x. [CrossRef] [Google Scholar]

52. Уэллетт Г. П. При чем тут смысл: роль словарного запаса в чтении слов и понимании прочитанного. Журнал педагогической психологии . 2006;98(3):554–566.