Первый туалет новорожденного

Акушерка моет руки, обрабатывает их спиртом и после этого приступает к туалету новорожденного. Полость рта и нос новорожденного освобождает от слизи с помощью стерильного баллончика или катетера, соединенного с электрическим отсосом. Затем приступают к профилактике офтальмобленнореи по МатвеевУ. Способ заключается в следующем : веки новорожденного протирают стерильной ватой (отдельным шариком для каждого глаза), пальцами левой руки осторожно оттягивают нижнее веко вниз и, пользуясь стерильной пипеткой, наносят на слизистую оболочку (конъюктиву) век 1 – 2 капли стерильного свежеприготовленного 2% Раствора нитрата серебра или 30% раствора альбуцида, а девочкам в наружные половые органы.

Далее приступают к обработке пуповины. Первичную обработку и перевязку пуповины производят после полного прекращения пульсации ее сосудов, что обычно происходит через 2 – 3 мин после рождения плода. Пересекать пуповину до прекращения пульсации сосудов не следует, так как за это время по пуповине к плоду поступает около 50 – 100 мл крови из сосудов пуповины и плаценты. Перед пересечением пуповины ее протирают спиртом на расстоянии 10 – 15 см от пупочного кольца, затем накладывают два зажима Кохера. Один зажим на расстоянии 8 – 10 см от пупочного кольца, второй – на 2 см ниже первого. Пуповину между зажимами обрабатывают 5% раствором йода и пересекают стерильными ножницами, зажим перекладывают на уровень входа во влагалище. Новорожденного показывают матери и переносят в комнату новорожденного.

В комнате новорождевного ребенка укладывают на пеленальный столик, накрытый стерильной пеленкой, и производят окончательную обработку пуповины. Она состоит в следующем: акушерка повторно моет руки с мылом и обрабатывает их спиртом. Плодовый отрезок пуповины дополнительно обрабатывает спиртом, выжимают из него оставшуюся кровь. На расстоянии 0,5 см от пупочного кольца на пуповину специальным инструментом – зажимом накладывают скобу Роговина. Пуповинный остаток над скобкой отсекают стерильными ножницами, поверхность разреза пуповины смазывают 5% раствором перманганата калия, после чего культю пуповины протирают сухой стерильной марлевой салфеткой. Остаток пуповивы с наложенной на него скобой на 5 – 6 ч закрывают стерильной салфеткой, а затем ее снимают и остаток пуповины остается открытым; его тщательно ежедневно осматривает врач отделения новорожденных.

После наложения скобы Роговина и отсечения пуповинного остатка поверхность разреза дважды с интервалом в 3 – 5 мин обрабатывают 96% раствором спирта.

После обработки пуповивы акушерка заканчивает туалет новорожденного. Кожные покровы обрабатывают салфеткой, смоченной стерильным вазелиновым или под солнечным маслом, Удаляя при этом избыток сыровидной смазки, остатки крови и слизи. Закончив туалет, новорожденного тщательно осматривают с целью выявлевия врожденных аномалий развития или повреждений, возникающих иногда в родах (перелом ключицы, плечевой кости, образование кефалогематомы и др.). Затем ребенка взвешивают на детских весах, измеряют рост, окружность головки по прямому размеру, окружность плечиков. Отмечают признаки зрелости, незрелости и переношенности.На ручки надевают браслеты из медицинской клеенки и медальон, где указываются фамилия, имя и отчество матери, пол ребенка, его масса и рост, а также дата рождения. Затем ребенка пеленают, надевают стерильную теплую распашонку, заворачивают в стерильную пеленку и одеяло, оставляют на 2 ч на специальном столике, после чего переводят в отделение новорожденных.

Акушерство. Савельева в PDF — Стр 24

ния последа. Эти осложнения возникают чаще от несвоевременных вмеша тельств, которые нарушают физиологическое течение последового периода.

Большинством акушеров принята выжидательная тактика ведения пос ледового периода, требующая от врача внимательного наблюдения за роже ницей, чтобы своевременно распознать возникшие осложнения. В процессе наблюдения врач контролирует общее состояние роженицы, параметры ге модинамики, следит за состоянием мочевого пузыря, а главное — за харак тером и количеством кровяных выделений из матки, признаками отделения плаценты.

Врач оценивает общее состояние роженицы (цвет кожных покровов,, реакция на окружающую обстановку), пульс, артериальное давление. Пульс должен быть хорошего наполнения, не более 100 ударов в минуту, а арте риальное давление не должно снижаться более чем на 15—20 мм рт.ст. по сравнению с исходным.

В последовом периоде необходимо следить за состоянием мочевого пузыря и опорожнить его, если это не было произведено сразу после родов, поскольку переполнение мочевого пузыря задерживает сокращение матки и нарушает физиологический процесс отслойки плаценты.

Даже при физиологическом течении последового периода возможно выделение крови из половых органов. Появление небольшого кровотечения, указывает на начавшуюся отслойку плаценты. При физиологической кровопотере (300—500 мл; 0,5 % массы тела) и в отсутствие признаков отделе ния плаценты, при хорошем состоянии роженицы последовый период ведут выжидательно в течение 30 мин.

Активное вмешательство становится необходимым в следующих ситуа циях:

1)объем кровопотери при кровотечении превышает 500 мл, или 0,5 Ягмассы тела;

2)при меньшей кровопотере, но ухудшении общего состояния роже ницы;

3)при продолжении последового периода свыше 30 мин даже при хорошем состоянии роженицы и в отсутствие кровотечения.

Нередко отделившаяся плацента продолжает оставаться в родовых путях, препятствуя хорошему сокращению матки. Поэтому, если отделившаяся плацента не рождается, ее следует удалить наружными приемами, не дожи-, даясь 30 мин.

Активное вмешательство в третьем периоде родов начинается с опреде ления признаков отделения плаценты.

Для того чтобы установить, отделилась плацента или нет, руководствуй ются следующими, признаками.

Признак Шредера. Если плацента отделилась и опустилась в нижний сегмент или во влагалище, дно матки поднимается вверх и располагается выше и вправо от пупка; матка приобретает форму песочных часов.

Признак Чукалова—Кюстнера. При надавливании ребром кисти руки на надлобковую область при отделившейся плаценте матка приподнимается вверх, пуповина же не втягивается во влагалище, а наоборот, еще больше выходит наружу (рис. 5.32, а,б).

Признак Альфельда. Лигатура, наложенная на пуповину у половой щели;;

что это значит? Сколько сосудов должна иметь пуповина?

Во время беременности плод тесно связан с матерью при помощи особого образования — пуповины. Через него он получает все необходимое для жизни и развития — кислород и питательные вещества.

Многие беременные женщины во время прохождения ультразвукового исследования узнают, что пуповина имеет 3 сосуда. Они начинают переживать и задаваться вопросом: «Нормально ли это?» В данной статье мы ответим на него и расскажем все про пуповину, в том числе и про ее возможные патологии. Надеемся, эта информация окажется полезной для вас.

Что такое пуповина? Каково ее строение?

Пуповина (иначе — пупочный канатик) — это специальное образование, соединяющее плод и детское место и позволяющее осуществлять фетоплацентарное кровообращение. Внешне она напоминает спирально скрученный жгут или шнур и имеет голубовато-серый цвет. В конце третьего триместра пуповина достигает 50-60 см в длину, а ее диаметр у пупочного кольца равняется 1-2 см. Хотя могут наблюдаться и значительные отклонения от средних значений в ту или иную сторону. Вот так выглядит пуповина. Фото это демонстрирует.

Один конец пупочного канатика прикрепляется к плаценте, а второй — к ребенку в области пупочного кольца. К детскому месту он может присоединяться в разных местах, в том числе по центру, сбоку или с края. Редко пуповина может прикрепляться к оболочкам, на некотором расстоянии от края плаценты. В этом случае ее сосуды достигают детского места, проходя между оболочками. На всем протяжении пупочный канатик имеет изгибы, вдавления и выпуклости, возникающие из-за особенностей строения. В норме пуповина имеет 3 сосуда, из них два — это пупочные артерии, а один — тонкостенная, с широким просветом пупочная вена. Вдоль них располагаются нервные волокна. Нервы и сосуды пупочного канатика окружаются особой желеобразной соединительной тканью, которая называется вартонов студень. Она выполняет защитную функцию, предотвращая сдавливание артерий. Пуповина снаружи покрыта амнионом, который не доходя 0,5-1 см до пупка, трансформируется в кожу плода.

Артерии и вена пуповины. Каковы их функции?

Итак, мы узнали, что в норме пуповина имеет 3 сосуда. Две пупочные артерии берут свое начало от внутренних подвздошных артерий.

Они транспортируют кровь ребенка с углекислым газом и продуктами обмена веществ к детскому месту. В плаценте она насыщается кислородом и необходимыми плоду питательными веществами. Также кровь освобождается от углекислого газа и продуктов обмена. Далее по пуповинной вене она возвращается обратно, к ребенку. Около 80% всей крови доставляется в системный кровоток малыша через аранциев проток, проходящий по нижней поверхности печени и впадающий в полую нижнюю вену. Остальная кровь (около 20%) направляется в портальный кровоток между воротной и пупочными венами, через анастомоз. Она осуществляет кровоснабжение печени ребенка.

Они транспортируют кровь ребенка с углекислым газом и продуктами обмена веществ к детскому месту. В плаценте она насыщается кислородом и необходимыми плоду питательными веществами. Также кровь освобождается от углекислого газа и продуктов обмена. Далее по пуповинной вене она возвращается обратно, к ребенку. Около 80% всей крови доставляется в системный кровоток малыша через аранциев проток, проходящий по нижней поверхности печени и впадающий в полую нижнюю вену. Остальная кровь (около 20%) направляется в портальный кровоток между воротной и пупочными венами, через анастомоз. Она осуществляет кровоснабжение печени ребенка.Пуповина у новорожденного. Что происходит с ней после рождения малыша?

После появления на свет пуповина у новорожденного пережимается зажимом, а затем пересекается. На оставшуюся часть пупочного канатика, прилежащую к пупочной области ребенка, накладывают лигатуру или металлическую скобу Роговина. Спустя некоторое время скобу снимают, а остаток пуповины удаляют отсечением, отступив 2-3 см от перевязочного места. Около пупочного кольца накладывают марлевую салфетку.

В третьем периоде родов женщина рожает оставшуюся часть пупочного канатика вместе с плацентой и оболочками плода. После появления малыша на свет мускулатура артерий сокращается рефлекторно, сосуды запустевают и закрываются, и кровообращение в них прекращается. Этот мудрый природный механизм предотвращает возможность кровопотери новорожденным, в том случае, если его пуповина осталась неперевязанной. Впоследствии сосуды превращаются в рубцовые тяжи.

В третьем периоде родов женщина рожает оставшуюся часть пупочного канатика вместе с плацентой и оболочками плода. После появления малыша на свет мускулатура артерий сокращается рефлекторно, сосуды запустевают и закрываются, и кровообращение в них прекращается. Этот мудрый природный механизм предотвращает возможность кровопотери новорожденным, в том случае, если его пуповина осталась неперевязанной. Впоследствии сосуды превращаются в рубцовые тяжи.Методы исследования состояния пуповины

В целом, состояние пуповины и ее возможные патологии обнаружить во время беременности достаточно затруднительно. Как правило, проводят ультразвуковую диагностику, которая позволяет выявить обвитие пупочного канатика вокруг шеи, конечностей и туловища плода, а также ее предлежание. При помощи фонокардиографии и аускультации могут быть выявлены не только пороки сердца, но и шум сосудов пуповины, который появляется в связи с обвитием туловища или шеи ребенка. Также врачи могут использовать метод цветового картирования, при котором хорошо просматриваются все пуповинные артерии, вена и допплерометрия, позволяющая оценить, в том числе, и состояние маточно-плацентарного кровотока. При влагалищном исследовании выявляется выпадение петель пуповины. После рождения последа осматривают плаценту и пупочный канатик и при необходимости отправляют материал на гистологическое исследование.

Патологии пуповины. Обвитие

Наиболее часто в клинической практике встречаются такие патологии, как обвитие пуповины вокруг шеи, тела и конечностей плода и значительное укорочение пупочного канатика. Абсолютно короткая (менее 40 см) пуповина не дает ребенку нормально двигаться, что приводит к его неправильному положению в матке. В период родов она чрезмерно натягивается, вследствие чего в пуповинных сосудах нарушается кровоток. Она препятствует продвижению плода по родовым путям, что может привести к его гипоксии. Иногда происходит разрыв короткой пуповины или ее сосудов, что может стать причиной гибели ребенка. Обвитие может возникнуть при любой длине пуповины. Оно может быть различным — однократным или многократным, тугим или нетугим, изолированным или комбинированным. Тугой многократный обхват шеи или туловища ребенка нарушает кровообращение, приводит к нехватке кислорода и грозит преждевременной отслойкой детского места. В таком случае роженице предлагают способ родоразрешения при помощи операции кесарева сечения.

Аномалии строения пуповины

Мы знаем, что в норме имеет пуповина 3 сосуда. Но иногда встречаются аномалии количества вен и артерий. 5% многоплодных беременностей и около 1% одноплодных осложняются патологией строения пупочного канатика, который имеет всего лишь два кровеносных сосуда (одна артерия и одна вена) вместо трех. Причина возникновения данной аномалии строения пуповины до сих пор не выявлена. Отсутствие одной пуповинной артерии ухудщает фетоплацентарное кровообращение. Это может привести к различным врожденным дефектам плода, в том числе порокам сердца, нарушению работы мочеполовой системы и ЦНС малыша. Крайне редко встречается аплазия, то есть полное отсутствие пуповины. В этом случае плод напрямую соединяется с плацентой и его развитие серьезно нарушается.

Иногда в клинической практике встречаются и другие патологии, в том числе аневризмы пуповинной вены, эмбриональная грыжа пуповины, истинные, ложные узлы, кисты и т. д.

Вместо заключения

Итак, мы рассмотрели, сколько сосудов должна иметь пуповина. Кроме того, мы узнали, как исследуется ее состояние во время беременности и после родов и как обнаруживаются патологии ее строения. Надеемся, теперь вы знаете, что в норме пуповина имеет 3 сосуда — две артерии и одну вену. Они выполняют важную функцию транспортировки крови к ребенку и от него к плаценте.

Ручное пособие в родах

1. Уменьшение напряжения тканей промежности:

Необходимо уменьшить силу сопротивления мягких тканей тазового дна головке плода и сделать их более податливыми за счет «заема» тканей из области половых губ. Правую руку ладонной поверхностью кладут на промежность таким образом, чтобы четыре пальца плотно прилегали к области левой, а максимально отведенный палец – к области правой половой губы. Складка между большим и указательными пальцами располагается над ладьевидной ямкой промежности. Осторожно надавливая концами всех пальцев на мягкие ткани вдоль больших половых губ, низводят их к промежности, уменьшая при этом ее напряжение. Одновременно ладонь правой руки бережно придавливает к прорезывающейся головке ткани промежности, поддерживая их. Благодаря этим манипуляциям уменьшается напряжение тканей промежности; в них сохраняется адекватное кровоснабжение, что повышает сопротивляемость к разрывам.

Рассечение промежности в родах не проводится рутинно, а выполняется по показаниям: при угрозе разрыва, с целью сокращения потужного периода при нарушении состояния плода или по показаниям со стороны матери.

2. Воспрепятствование преждевременному разгибанию головки и бережное выведениеголовки из половой щели вне потуг:

В момент рождения головка должна проходить через вульварное кольцо в согнутом положении. При таких условиях она прорезывается через половую щель окружностью, проведенной через малый косой размер. При прорезывании в согнутом состоянии головка минимально сдавливается тканями родового канала, и при этом меньше растягиваются мышцы промежности.Для воспрепятствования преждевременному разгибанию головки акушерка кладет левую руку на лонное сочленение и прорезывающуюся головку. При этом ладонные поверхности плотно прилегающих друг к другу четырех пальцев левой руки располагаются плашмя на головке, бережно задерживая ее преждевременное разгибание и быстрое продвижение по родовому каналу. Данное пособие осуществляется до тех пор, пока подзатылочная ямка не подойдет под лонное сочленение и не образуется точка фиксации.

17

После того, как головка установилась теменными буграми в половой щели, а подзатылочная ямка подошла под лонное сочленение, выведение головки желательно продолжить вне потуг. Для этого роженице предлагают глубоко и часто дышать открытым ртом. В таком случае потужная деятельность невозможна. В это время акушерка рукой предупреждает преждевременное разгибание головки до окончания потуги. После окончания потуги правой рукой соскальзывающим движением снимают ткани с головки плода. При необходимости роженице предлагают произвольно потужиться с силой, достаточной для полного выведения головки из половой щели.

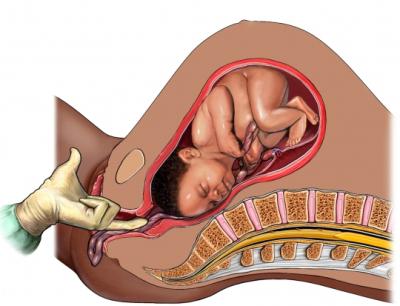

3. Освобождение плечевого пояса и рождение туловища плода:

После рождения головки совершается внутренний поворот плечиков и наружный поворот головки. Для этого роженице предлагают потужиться. Во время потуги головка поворачивается лицом к правому бедру матери при первой позиции, к левому бедру – при второй позиции. При этом возможно самостоятельное рождение плечиков. После того как треть переднего плечика подойдет под лонное сочленение левой рукой захватывают головку, приподнимая ее вверх, а правой рукой сдвигают ткани промежности с заднего плечика, выводя последнее. После рождения плечевого пояса в подмышечные впадины со стороны спины вводят указательные пальцы обеих рук, и туловище поднимают кверху, соответственно проводной оси таза. Это способствует бережному и быстрому рождению плода.

С момента врезывания головки все должно быть готово к приему родов.

Обычно рождение ребенка происходит за 8 – 10 потуг.

При физиологических родах и удовлетворительном состоянии новорожденного пуповину следует пересекать после прекращения пульсации сосудов или через одну минуту после рождения ребенка. При этом пока пуповина не пересечена, новорожденного нельзя поднимать выше тела матери, иначе возникает обратный отток крови от новорожденного к плаценте. Сразу после рождения ребенка если пуповина не пережата, и он располагается ниже уровня матери, то происходит обратное «вливание» 60 – 80 мл крови из плаценты к плоду.

Также возможно в конце I периоде родов введение раствора окситоцина 5 ЕД на 50 мл физиологического раствора при помощи инфузомата, начиная с 1,8 мл/час. После прорезывания переднего плечика плода скорость инфузии увеличивают до 15,2мл/час.

После рождения ребенка начинается третий период родов — последовый.

Третий период родов – последовый

Определяется с момента рождения ребенка до отделения плаценты и выделения последа. Длительность 5-20 минут.

Обязательно проводится опорожнение мочевого пузыря после рождения ребенка.

В этот период необходимо следить за характером и количеством кровяных выделений из матки, признаками отделения плаценты, при появлении которых рекомендуют женщине потужиться для рождения отделившегося последа или приступают к его выделению наружными приемами. Нельзя допускать нахождения отделившегося последа в полости матки, так как это увеличивает объем кровопотери и риск кровотечения.

Признаки отделения последа:

Чукалова-Кюстнера – при надавливании ребром ладони на матку над лонным сочленением пуповина не втягивается во влагалище;

Альфельда – лигатура, наложенная на пуповину у половой щели роженицы, при отделившейся плаценте опускается на 8 – 10 см от вульварного кольца;

Шредера – изменение формы и высоты стояния дна матки. Дно матки поднимается вверх, и располагается выше и вправо от пупка.

Довженко – роженице предлагают глубоко вдохнуть и если при вдохе пуповина не втягивается во влагалище, то плацента отделилась.

18

Применение наружных приемов выделения отделившегося последа:

Способ Абуладзе – обеими руками захватывают брюшную стенку в продольную складку и предлагают потужиться. Отделившийся послед при этом легко рождается.

Способ Гентера – дно матки приводят к средней линии. Врач становится сбоку от роженицы лицом к ее ногам. Кисти рук, сжатые в кулак, кладут тыльными поверхностями основных фаланг на дно матки, в область ее углов и постепенно надавливают на нее в направлении книзу и кнутри. При этом способе выделения последа роженица не должна тужиться.

Способ Креде-Лазаревича – Матку приводят в срединное положение, легким массажем стараются вызвать ее сокращение и затем дно матки обхватывают рукой так, чтобы большой палец находился на передней стенке матки, ладонь – на дне, а четыре пальца -на задней стенке матки. После этого производят выжимание последа – сжимают матку в переднезаднем направлении и одновременно надавливают на ее дно по направлению вниз и вперед вдоль оси таза.

Роговина – тело матки двумя ладонными поверхностями отводится кверху, после чего правой рукой производят выжимание последа путем сжимания матки в переднезаднем направлении и одновременным надавливанием на ее дно по направлению вниз и вперед вдоль оси таза.

Брандт-Эндрю – левой рукой слегка натягивают пуповину, в то время как правой отодвигают дно матки кверху; затем, продолжая натягивать пуповину, пальцами правой руки оказывают давление между дном матки и симфизом оттесняя дно матки дальше вверх, а послед вниз. Данный вариант выделения последа входит в состав рекомендуемой ВОЗ активной тактики ведения 3 периода родов (выделение последа путем контролируемых тракций за пуповину). При нормальном течении последового периода кровопотеря составляет в среднем не

более 0,5 % от массы тела. Эта кровопотеря относится к физиологической, так как не оказывает отрицательного влияния на организм родильницы. Максимально допустимая кровопотеря в физиологических родах – не более 500мл.

Проведение оперативного вмешательства (ручное обследование матки) необходимо если:

имеет место ухудшение состояния родильницы

отсутствие признаков отделения плаценты и наличие кровотечения из половых путей;

кровотечение в последовом периоде (объем кровопотери превышает 500 мл или 0,5% от массы тела)

сомнение в целости и дефект плаценты

при продолжении последового периода свыше 20 минут даже при удовлетворительном состоянии роженицы и отсутствии кровотечения;

После рождения последа следует произвести наружный массаж матки и убедиться в отсутствии кровотечения. После чего приступают к осмотру последа, чтобы убедиться в его целости. Для этого послед, обращенный материнской поверхностью вверх, кладут на гладкий поднос или руки акушера и осматривают сначала плаценту, а затем оболочки. На задержку дольки или части дольки указывает дефект ткани плаценты. В оболочках выявляют кровеносные сосуды с целью обнаружения добавочной дольки плаценты. Если в оболочках имеются сосуды, и на их пути нет дольки плаценты, значит, она задержалась в полости матки. Убедившись в целости последа, определяют его массу и размер площади материнской поверхности плаценты. Вес плаценты при доношенной беременности составляет 1/6 – 1/7 массы плода; в среднем 400 – 600 г. Зрелая плацента имеет вид диска диаметром 15 – 20 см и толщиной 2 – 3 см. Поверхность долек материнской части плаценты гладкая, блестящая.

Ранний послеродовой период – 2 часа от момента рождения последа.

• Сразу после рождения последа производится оценка состояния родильницы: жалобы,окраска кожных покровов, наличие головокружения, головной боли, расстройств зренияи др, исследование пульса и артериального давления на периферических артериях.

19

Состояние матки (матка находится в состоянии сокращения, в срединном положении, выступая через брюшную стенку как плотное округлое образование с четкими контурами, находится посредине между лоном и пупком)

Характер и объем выделений из половых путей (кровяные темные выделения из влагалища в умеренном количестве). Обязательно производят осмотр наружных половых органов, включая преддверие

влагалища и промежность, чтобы определить их целость, с помощью влагалищных зеркал – стенки влагалища и шейку матки. Обнаруженные разрывы зашивают под местной или эпидуральной аналгезией.

Первые два часа после родов родильница находится под наблюдением в родильном отделении (жалобы, окраска кожных покровов, наличие головокружения, головной боли, нарушений зрения и др, исследование пульса и артериального давления на периферических артериях, состояние матки, характер и объем выделений из половых путей – каждые 20-30 минут, состояние швов на промежности (при их наличии).

После осмотра родовых путей и восстановления их целости родильница под присмотром неонатолога и акушерки прикладывает ребенка к груди и кормит.

Через 2 часа после родов родильницу переводят в послеродовое отделение. Перед переводом оценивают общее состояние родильницы (жалобы, окраска кожных покровов, наличие головокружения, головной боли, расстройств зрения и др, измеряют температуру тела, проводят исследование пульса и артериального давления на периферических артериях, состояние матки, характер и объем выделений из половых путей. Если проводилась эпидуральная аналгезия — вызывают анестезиолога для удаления катетера из эпидурального пространства. Если родильница самостоятельно не мочилась, опорожняют мочевой пузырь при помощи мочевого катетера. Записывают дневник в истории родов.

20

Акушерство. Савельева в PDF — Стр 24

ния последа. Эти осложнения возникают чаще от несвоевременных вмеша тельств, которые нарушают физиологическое течение последового периода.

Большинством акушеров принята выжидательная тактика ведения пос ледового периода, требующая от врача внимательного наблюдения за роже ницей, чтобы своевременно распознать возникшие осложнения. В процессе наблюдения врач контролирует общее состояние роженицы, параметры ге модинамики, следит за состоянием мочевого пузыря, а главное — за харак тером и количеством кровяных выделений из матки, признаками отделения плаценты.

Врач оценивает общее состояние роженицы (цвет кожных покровов,, реакция на окружающую обстановку), пульс, артериальное давление. Пульс должен быть хорошего наполнения, не более 100 ударов в минуту, а арте риальное давление не должно снижаться более чем на 15—20 мм рт.ст. по сравнению с исходным.

В последовом периоде необходимо следить за состоянием мочевого пузыря и опорожнить его, если это не было произведено сразу после родов, поскольку переполнение мочевого пузыря задерживает сокращение матки и нарушает физиологический процесс отслойки плаценты.

Даже при физиологическом течении последового периода возможно выделение крови из половых органов. Появление небольшого кровотечения, указывает на начавшуюся отслойку плаценты. При физиологической кровопотере (300—500 мл; 0,5 % массы тела) и в отсутствие признаков отделе ния плаценты, при хорошем состоянии роженицы последовый период ведут выжидательно в течение 30 мин.

Активное вмешательство становится необходимым в следующих ситуа циях:

1)объем кровопотери при кровотечении превышает 500 мл, или 0,5 Ягмассы тела;

2)при меньшей кровопотере, но ухудшении общего состояния роже ницы;

3)при продолжении последового периода свыше 30 мин даже при хорошем состоянии роженицы и в отсутствие кровотечения.

Нередко отделившаяся плацента продолжает оставаться в родовых путях, препятствуя хорошему сокращению матки. Поэтому, если отделившаяся плацента не рождается, ее следует удалить наружными приемами, не дожи-, даясь 30 мин.

Активное вмешательство в третьем периоде родов начинается с опреде ления признаков отделения плаценты.

Для того чтобы установить, отделилась плацента или нет, руководствуй ются следующими, признаками.

Признак Шредера. Если плацента отделилась и опустилась в нижний сегмент или во влагалище, дно матки поднимается вверх и располагается выше и вправо от пупка; матка приобретает форму песочных часов.

Признак Чукалова—Кюстнера. При надавливании ребром кисти руки на надлобковую область при отделившейся плаценте матка приподнимается вверх, пуповина же не втягивается во влагалище, а наоборот, еще больше выходит наружу (рис. 5.32, а,б).

Признак Альфельда. Лигатура, наложенная на пуповину у половой щели;;

⇐ ПредыдущаяСтр 6 из 22Следующая ⇒

Ведение последового периода

|

Роговин, Вадим Захарович — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 14 декабря 2019; проверки требует 1 правка. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 14 декабря 2019; проверки требует 1 правка. В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Роговин.Вади́м Заха́рович Рого́вин (10 мая 1937, Москва — 25 сентября 1998, там же) — советский и российский философ и социолог марксистского толка, автор антисталинской истории ВКП(б). Доктор философских наук, профессор.

Родился в семье химиков Захара Александровича Роговина и Анны Александровны Тагер, специалистов в области химии высокомолекулярных соединений. Внук известного советского адвоката Александра Тагера, племянник инженера Н. А. Роговина[1].

В 1959 году окончил филологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова.

В 1965 году в МГУ имени М. В. Ломоносова защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата философских наук по теме «Вопросы партийности искусства в идейно-эстетической борьбе 20-х годов»[2]

В 1980 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора философских наук по теме «Теоретические проблемы социальной политики в условиях развитого социализма» (специальность 09.00.01 — диалектический и исторический материализм)[3].

Профессор, ведущий научный сотрудник Института социологии РАН, в котором работал с 1977 года до конца своей жизни.

Автор 250 научных работ, в том числе семитомного труда по истории внутрипартийной борьбы в ВКП(б) в 1920—1930-е годы.

Умер от рака после длительной болезни в 1998 году.

В советское время занимался тематикой актуальной социальной политики. В конце 1980-х годов резко поменял свои интересы и публичную общественную позицию. Наибольшую известность завоевал семитомник В. З. Роговина «Была ли альтернатива?»[4]

В своих работах Роговин выступает как убеждённый троцкист, не скрывающий своей антисталинской позиции. Он подробно описывает ход внутрипартийной борьбы, историю сталинского террора против коммунистов — советских и несоветских троцкистов, раскол среди республиканцев в Испании, выдачу немецких коммунистов-политэмигрантов гестапо в 1940 году, уничтожение польской компартии на Западной Украине и Западной Белоруссии в 1939—1940 гг. и др. Описаны положение заключённых ГУЛАГА, отбывавших наказание за КРТД (контрреволюционная троцкистская деятельность), голодовки и различные акции КРТД в лагерях. Изложена жизнь Троцкого за границей, в том числе его показания для «комиссии Дьюи» в США.

Исторические труды В. З. Роговина оцениваются коллегами по-разному. Например, американский историк Юрий Фельштинский считает, что его книги «проникнуты безудержной апологетикой Троцкого и проистекающим отсюда догматизмом»[5].

Другие исследователи считают, что В. З. Роговин внес значительный вклад в изучение внутрипартийной борьбы и истории левой оппозиции в ВКП(б)[6][7], один из тех, кто заложил «новую, свободную от прежних мифов и догм, историографическую традицию»[6].

В. Б. Бронштейн, внучатый племянник Л. Д. Троцкого, относил работы В. З. Роговина к числу немногих «хороших книг о борьбе оппозиции против Сталина»[8]:

Легко читаемые и понимаемые, его книги представляют собой чрезвычайно ценный вклад в объективное понимание истории… Работа Роговина представляет собой важный вклад в борьбу против сталинизма, который все ещё отождествляется с социализмом…[8]

Основные работы[править | править код]

Книги[править | править код]

- Была ли альтернатива? (7 томов)

- другие работы

- Роговин В. З. Молодёжь и общественный прогресс / В. З. Роговин, канд. филос. наук. — М.: Знание, 1974. — 63 с.

- Роговин В. З. Нравственные основы социалистического образа жизни / В. З. Роговин, канд. филос. наук. — М.: Знание, 1976. — 64 с. — (Новое в жизни, науке, технике: Этика; № 6).

- Роговин В. З., Безруков А. В. Развитие социалистического образа жизни / В. З. Роговин, А. В. Безруков, кандидаты филос. наук ; Всесоюз. о-во «Знание». Науч.-метод. совет по пропаганде марксистско-ленинской философии. — М.: Знание, 1977. — 63 с. (В помощь лектору. Б-чка «Диалектика социального развития советского общества»).

- Роговин В. З. Социалистический образ жизни — великое завоевание советского народа / В. З. Роговин, канд. филос. наук. — М.: Знание, 1978. — 64 с. (Библиотечка «Итоги славных побед и свершений Великого Октября»).

- Роговин В. З. Формирование разумных потребностей / В. З. Роговин, к. филос. н. — М.: Знание, 1979. — 64 с. — (Новое в жизни, науке, технике. Серия «Молодёжная». № 1).

- Роговин В. З. Социальная политика в развитом социалистическом обществе: (Направления, тенденции, проблемы). — М.: Наука, 1980. — 205 с. (Социализм: Опыт. Проблемы. Перспективы).

- Волков Ю. Е., Роговин В. З. Вопросы социальной политики КПСС. — М. : Политиздат, 1981. — 286 с.

- Роговин В. З. Формирование потребностей личности в условиях развитого социализма. — М.: Знание, 1981. — 64 с.

- Волков Ю. Е., Роговин В. З. Вопросы социальной политики КПСС. — Алма-Ата: Казахстан, 1983. — 295 с.

- Роговин В. З. Общество зрелого социализма : Социальные проблемы. — М.: Мысль, 1984. — 160 с. — (Реальный социализм: теория и практика).

- Наумова Н. Ф., Роговин В. З. Социальное развитие и общественные нравы : (Некоторые актуальные вопросы теории и практики). —М.: Знание, 1984. — 64 с. — (Новое в жизни, науке, технике)

- Роговин В. З. XXVII съезд КПСС и вопросы социальной политики. — М. : О-во «Знание» РСФСР, 1986. — 40 с. (В помощь лектору. О-во «Знание» РСФСР, Секция пропаганды науч. коммунизма).

- Микульский К. И., Роговин В. З., Шаталин С. С. Социальная политика КПСС. — М.: Политиздат, 1987. — 352 с.

- Наумова Н. Ф., Роговин В. З. Культура разумного потребления. — М.: Педагогика, 1987. — 126 с.

- Роговин В. З. Из нравственного наследия В. И. Ленина и его соратников. — М.: Знание, 1987. — 64 с. — (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Этика» 5/1987).

- Роговин В. З. Человеческий фактор и уроки прошлого. — М. : Знание, 1988. — 64 с. — (Новое в жизни, науке, технике. Научный коммунизм; 8/1988).

- Роговин В. З. Главный враг Сталина: как был убит Троцкий. — М.: Алгоритм, 2017. — 239 с. (Ликвидация) — ISBN 978-5-906979-91-9 : 1 500 экз.

Статьи[править | править код]

- ↑ Тагер А. С. Царская Россия и дело Бейлиса. Отголоски «дела Бейлиса» в царской и постсоветской России (неопр.). // ldn-knigi.lib.ru. Дата обращения 4 января 2013.

- ↑ Роговин, Вадим Захарович. Вопросы партийности искусства в идейно-эстетической борьбе 20-х годов : Автореф. дис. … канд. филос. наук / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Филос. фак. Кафедра этики и эстетики. — Москва, 1965. — 23 с

- ↑ Роговин, Вадим Захарович. Теоретические проблемы социальной политики в условиях развитого социализма : дисс. … д-ра филос. наук : 09.00.01. — Москва, 1980. — 426 с.

- ↑ Издательство Искра-Research.

- ↑ Фельштинский Ю. Несколько слов о книгах Волкогонова Д., ответ читателю (неопр.) (недоступная ссылка). felshtinsky.com (30 августа 2010). Дата обращения 16 февраля 2013. Архивировано 27 февраля 2013 года.

- ↑ 1 2 РКП(б). Документы и материалы, 2004, с. 27.

- ↑ Вакуленко, 2009, с. 5—6.

- ↑ 1 2 Памяти Вадима Роговина, Бронштейн В. Б..