Возрастная периодизация — Википедия

Возрастная периодизация — это периодизация развития человека от момента зачатия (либо от момента рождения) и до момента смерти и соответствующие этому определения возрастных границ этапов в жизни человека, принятая в обществе система возрастной стратификации. В ряде случаев границы возрастных периодов в жизни человека имеют юридическое значение (например, максимальный гестационный возраст, при котором законом разрешён аборт по социальным показаниям [по желанию женщины] в отсутствие медицинских показаний, или возраст совершеннолетия, возраст наступления уголовной ответственности, пенсионный возраст и другое).

Возраст существует одновременно как абсолютное, количественное понятие (календарный возраст, время жизни от рождения или от момента зачатия) и как этап в процессе физического и психологического развития (условный возраст). Условный возраст определяется степенью развития, текущим этапом в процессе развития и зависит от принятой системы периодизации, от принципов разграничения этапов развития.

Деление жизненного цикла человека на возрастные категории менялось со временем, оно культурно-зависимо, и определяется подходом к установлению возрастных рамок. Как указывал И. С. Кон, чтобы разобраться в содержании категории возраста, прежде всего необходимо разграничить главные системы отсчета, в которых наука описывает человеческий возраст и вне связи с которыми возрастные категории вообще не имеют смысла.

Первой системой отсчета является индивидуальное развитие (онтогенез, «жизненный цикл»). Эта система отсчета задает такие единицы деления, как «стадии развития», «возрасты жизни», и концентрируется на возрастных свойствах.

Вторая система отсчета — это связанные с возрастом социальные процессы и социальная структура общества. Эта система отсчета задает такие единицы деления, как «возрастные страты», «возрастные группы», «поколения», одним из задаваемых ей направлений исследования являются когортные различия.

Третья система отсчета — это представления о возрасте в культуре, то, как возрастные изменения и свойства воспринимаются представителями социально-экономических и этнических групп, одним из задаваемых ей направлений исследования являются возрастные стереотипы и т. н. «возрастные обряды».

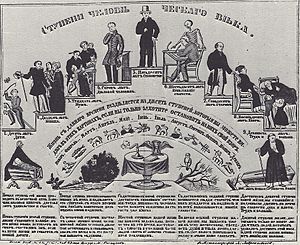

«Ступени человеческого века», 1-я половина XIX века

«Ступени человеческого века», 1-я половина XIX векаВыготский различал три группы периодизаций (относительно периодизации детства и юности): по внешнему критерию, по одному и нескольким признакам детского развития.

Первая группа периодизаций основывается на внешнем критерии, без связи с физическим и психическим развитием человека. Например, из принципа «онтогенез повторяет филогенез» выводилась периодизация, ставящая каждый этап жизни в соответствии со стадиями биологической эволюции и исторического развития человечества. До сих пор сохраняется периодизация по ступеням системы воспитания и обучения, оперирующая такими понятиями, как «дошкольный возраст», «младший школьный возраст» и т. д. Так как структура образования развивалась с учетом психологии развития, такая периодизация косвенно связана с переломными моментами в детском развитии.

Вторая группа периодизаций основывается на одном внутреннем критерии. Выбор критерия, который ложится в основу классификации, субъективен и происходит по самым разным причинам. Так, в рамках психоанализа Фрейдом была разработана периодизация развития детской сексуальности (оральный, анальный, фаллический, латентный, генитальный этапы). В основу периодизации П. П. Блонского лег такой объективный и простой для учета физиологический признак, как появление и смена зубов. В получившейся классификации детство делится на три периода: беззубое детство, детство молочных зубов и детство постоянных зубов; с появлением зубов мудрости начинается взрослость.

Третья группа периодизаций основывается на нескольких существенных особенностях развития и может учитывать изменение важности критериев со временем. Примером таких периодизаций являются системы, разработанные Выготским и Эльконином.

Существует много периодизаций возрастного развития. Детальность проработки периодизаций неодинакова для разных возрастов; периодизации детства и юности, как правило, привлекали больше внимания психологов, чем периодизация зрелости, поскольку развитие в зрелости не несет качественных изменений и содержательная периодизация зрелости затруднена.

В рамках психологии развития, догматические периодизации, основанные на умозрительных принципах, были заменены периодизациями, основанными на предварительном изучении развития детей, в том числе и на лонгитюдных (многолетних) исследованиях одних и тех же детей, разработанных Арнольдом Гезеллом

Некоторые исторические и ныне используемые системы периодизации возрастных периодов в жизни человека:

Периодизация Выготского[править | править код]

Л. С. Выготский представлял процесс развития ребенка как переход между возрастными ступенями, на которых происходит плавное развитие, через периоды кризисов. Периоды стабильного и кризисного развития по Выготскому[2]:

Периодизация Эльконина[править | править код]

Периодизация Д. Б. Эльконина, являющаяся интеграцией концепций Л. С. Выготского и А. Н. Леонтьева, выделяет следующие периоды:[3]

- Раннее детство

- Детство

- Отрочество

- Подростковый возраст (11/12—15 лет)

- Ранняя юность (от 15 лет)

Периодизация Эльконина является наиболее общепринятой в российской возрастной психологии[4][5]

.Теория психосоциального развития Эрика Эриксона[править | править код]

Э. Эриксон выделяет восемь фаз в психосоциальном развитии человека. Каждая из этих фаз, как и фазы в психосексуальном развитии по Фрейду, имеет свои задачи и может разрешиться благоприятно или же неблагоприятно для будущего развития индивида. Примерное соответствие этих фаз возрасту:[6][7][8]

- Младенчество (от рождения до 1 года)

- Раннее детство (1—3 лет)

- Игровой возраст, дошкольный (4—6 — 7 лет)

- Школьный возраст (7—8 — 12 лет)

- Юность (13—19 лет)

- Молодость (от 19 до 35[8]-39[9] лет) — начало зрелости, период ухаживания и ранние годы семейной жизни, годы до начала среднего возраста

- Взрослость (от 35-39 до 60 лет) — период, когда человек прочно связывает себя с определенным родом занятий, а его дети становятся подростками

- Старость (от 60 лет) — период, когда основная работа жизни закончилась

Классификация АПН СССР (1965)[править | править код]

В 1965 году на симпозиуме Академии педагогических наук СССР была принята следующая возрастная периодизация

Биологический возраст[править | править код]

Возрастная периодизация в медицине опирается на соответствующие возрасту анатомические и физиологические особенности организма. Для периодизации детского возраста учитывается степень приспособленности к условиям окружающей среды, с которыми связана специфика ухода и воспитания ребенка. Условные периоды биологического возраста[11]:

- Возрастные периоды у детей

- Период новорождённости (неонатальный период) — первые 4 недели

- Грудной период: от 4-х недель до 1 года

- Раннее детство: 1—3 года

- Дошкольный возраст: 3 года — 6—7 лет

- Младший школьный возраст: 6—7 — 10/12 лет

- Подростковый период:

- девочки: 10 — 17—18 лет

- мальчики: 12 — 17—18 лет

- Возрастные периоды взрослого человека

- Юношеский период

- юноши: 17 — 21 год

- девушки: 16 — 20 лет

- Зрелый возраст (1 период)

- мужчины: 21—35 лет

- женщины: 20—35 лет

- Зрелый возраст (2 период)

- мужчины: 35—60 лет

- женщины: 35—55 лет

- Пожилой возраст: 55/60—75 лет

- Старческий возраст: 75—90 лет

- Долгожители — 90 лет и более

Возрастные категории людей по годам в России и мире. Таблица группы по ВОЗ 2020

Над созданием возрастных категорий людей по годам работали демографы и социологи всего мира. Показатели играют важную роль и являются основой демографии как науки.

Содержание записи:

Понятие взросления

Время от рождения до прихода старости чрезвычайно условное понятие. В разные времена во множестве стран ученые занимались созданием единой системы.

Возрастные категории людей по годам до настоящего времени не классифицировали таким образом, чтобы можно было отследить население, принимая во внимание особенности регионов, а также подходящих для учета возрастов всех людей на планете. Возраст — промежуток времени, прошедший с даты появления на свет до конкретного дня. Это понятие подразделяют на биологический возраст и паспортный.

В такой науке как демография существует сразу несколько возрастных показателей:

- совершеннолетие;

- возраст вступления в брак;

- трудоспособный;

- репродуктивный;

- пенсионный.

В каждой стране законодательством установлены свои права и обязанности с исполнением определенного количества лет, такие как: право голосования, возможность избраться на тот или иной пост, право подачи документов в высшее учебное заведение, право юридической и административной ответственности.

Возрастные категории людей по годам можно получить из документов, которые регистрируют все самые значимые события в его жизни (дату рождения, начало совершеннолетней жизни, брак или смерть) и на основе последних результатов переписи.

Возраст общепринято исчислять в годах, однако счёт идёт на недели и месяцы в первый год жизни младенца.

В большей части мира отсчет идёт со дня появления на свет, хотя встречаются и исключения. Например, в Корее младенец считается годовалым уже в день своего рождения. В Республике Индонезия и Китае гражданин становится старше лишь с наступлением нового календарного года, не принимая в расчёт дату его рождения.

В большей части мира отсчет идёт со дня появления на свет, хотя встречаются и исключения. Например, в Корее младенец считается годовалым уже в день своего рождения. В Республике Индонезия и Китае гражданин становится старше лишь с наступлением нового календарного года, не принимая в расчёт дату его рождения.

Понятие о возрастных категориях

Классификацией возраста называют способ разделения граждан разных возрастов по категориям. Они формируются путём объединения индивидов по идентичным признакам, а также по значимости их роли в социально-демографических процессах. Критерии возрастных категорий различны по отношению к цели исследования.

К примеру, в такой науке как демография, самой эффективной считается группировка на однолетние или пятилетние отрезки жизни. Для изучения факторов рождаемости обращают внимание на 2 конкретных показателя: бракоспособный возраст женщины и период её жизни, когда она находится на пике своей репродуктивной способности.

В экономике принята классификация из 3-х групп:

- дотрудоспособный;

- трудоспособный;

- послерабочий.

Возрастные категории людей по ВОЗ

Возрастные категории людей по ВОЗНебезызвестная возрастная классификация, которая легла в основу всех современных вариаций, была разработана Борисом Урланисом.

Он разбил население на 3 основных группы:

- Дорабочая – часть граждан возрастом до 14 лет. В их числе младенцы, которым не исполнилось 24 месяцев, дошкольники от 3 до 7 лет, а также школьники до 14 лет.

- Рабочая – период между 15 и 60 годами. В эту группу входили юные представители общества не младше 16 и не старше 24, люди периода зрелости возрастом от 24 до 45, а также те, кто был не моложе 45-и не старше 59 лет, переживающие период вторичной зрелости.

- Послерабочая – все граждане старше 60 лет, включая людей пожилого возраста от 60 до 70, затем наступает так называемая «ранняя старость» в промежутке между 70 до 79, все последующие годы именовались глубокой старостью.

Возрастные категории людей по годам (разделения) условны.

Точных градаций установить нельзя, так как человеческая жизнь представляет собой непрерывное цикличное развитие. Не стоит забывать и об индивидуальных особенностях климата, экологической ситуации в регионе и генетической стороне исследования. Несмотря на существования целого спектра классификации, ни одна из них официально не признана общепринятой.

Возрастная классификация в России

Было предпринято несколько попыток в создании универсальной классификации возрастных категорий. В нашей стране одним из первых этой попыткой воспользовался демограф А. П. Росчавский-Петровский. В своих работах он выделял несколько групп, каждой из которых дал название.

Ещё один статист и психолог, но уже советской эпохи, сыграл немаловажную роль в становлении демографической структуры РФ. Им был Д.Б. Эльконин, занимавшийся исследованиями в данной сфере в середине прошлого века.

Он утверждал, что построение грамотной возрастной градации позволит определить степень развития индивида в течение всей его жизни. Первая продуманная классификация возрастов была принята в Советском Союзе ещё в 1962 г. Тогда Ленинградская конференция по геронтологии работала над документом вместе со специалистами ВОЗ по социально-демографическим вопросам.

В этом документе периоды утвердили следующим образом:

- от 45 до 59 — зрелый возраст;

- преклонным называли промежуток между 60 и 74;

- категория людей старше 75 лет определялась как старческая;

- под понятие «долгожители» попадали люди старше 90.

Современная демографическая структура в России характеризуется так:

| Название группы | Количество лет |

| Новорождённые | от 0 до 7 дней |

| Грудные | от 7 суток до 12 месяцев |

| Ясельный период | от года до 3 лет |

| Дошкольный период | от 3 до 7 |

| Отрочество | от 7 до 17 лет |

| Молодежь | от 17 до 30 лет |

| Зрелые | от 30 до 55 лет |

| Пожилые | женщины — 55+; мужчины — 60+ |

| Долгожители | 80+ |

Мировой стандарт ВОЗ

Возрастные категории и начало старения во всех культурах определялись практически одним и тем же образом. Так Пифагор заявлял, что старение людей начинается на 7-м десятке жизни, когда китайские ученые говорили уже 70 годах. А вот германский гигиенист М. Рубнер и вовсе подразделял понятие «старость» на два типа: 50 лет — старость обыкновенная и 70 лет — старость почтенная.

Общепринято считать, что выход на пенсию является показателем пожилого возраста. Но этот подход сложно назвать универсальным, ведь время выхода на пенсию определяется в каждом государстве индивидуально. Кроме того, пенсионный возраст женщин наступает раньше. К примеру, в России, женщина получает пенсионное удостоверения на 2 года раньше мужчины.

Но есть и граждане ОАЭ, которые получают своё пенсионное свидетельство уже в 49 лет, независимо от пола. По утверждению Всемирной организации здравоохранения, «старые пенсионеры» и «новые пенсионеры» имеют колоссальные различия как социальные классы.

Социальные исследования доказывают организации, что физические и психологические характеристики людей отличаются даже по разбивкам на пятилетние периоды: от 59—64 года, от 65—70 лет, от 71—76 года и другие.

По этой причине для составления достоверной статистики и создания структурированной классификации возрастов важно учитывать как общие демографические показатели конкретной местности, так и показатели демографических изменений за конкретный период времени.

Именно поэтому выведение одной доподлинно верной классификации возрастов заняло большое количество времени. Можно с уверенностью сказать, что к общему знаменателю ученые не пришли до сих пор. В 1939 г. специалисты американской ассоциации здравоохранения предложили своё видение универсальной возрастной классификации. Именно эта концепция принята за базис всех исследований ВОЗ.

Она насчитывает 8 основных групп:

- раннее детство – возраст до 1 года;

- дошкольный период – от 1 до 4 лет;

- школьный период – от 5 до 14;

- юность – от 15 до 24;

- возраст наибольшей активности – от 25 до 44;

- зрелый период – от 45 до 65;

- ранняя старость – от 65 до 75;

- старость – 75 и старше.

По истечении более чем полувека структура американской классификации лишь немного видоизменилась, такой, по мнению ВОЗ, она предоставлена в современное время:

| Название группы | Количество лет |

| Молодой возраст | от 18 до 44 лет |

| Средний возраст | от 45 до 59 лет |

| Пожилой возраст | от 60 до 70 лет |

| Старческий возраст | от 75 до 90 лет |

| Долголетие | 90+ |

Биологический возраст

Принцип классификации возрастов в медицине опирается на особенности организма человека. А конкретно на анатомические и физиологические особенности. Поэтому говоря о возрастных показателях, врачи часто использую термин «биологический возраст».

Под ним понимается самочувствие конкретного человека, оно оценивается на основе состояния его нервной системы, физических возможностях и скорости обменных процессов. Для определения биологического возраста учитываются индивидуальные показатели, которые определяют возможность работы и функционирования различных тканей, органов.

На основе этих данных делается заключение и выясняется, насколько процесс старения человека соответствует среднестатистическому эталонному показателю. Таким образом, медицина и вовсе отрицает любую классификацию возрастов, продвигая идеи индивидуального подхода к каждому отдельному индивидууму.

Цели ВОЗ в данной сфере

В наши дни демографическая сфера испытывает ряд трансформаций, которые обусловлены сокращением рождаемости, а также увеличением процента пожилого населения. В данном контексте речь идёт о кризисе в демографии, накал которого наблюдается сегодня по всему миру.

Проблемы социально-экономического развития, как в конкретном регионе, так и во всем мире, тесно связаны с повышением среднего возраста населения. К первой категории стран, которые смогли испытать на себе подобные сдвиги, относят развитые регионы: европейские государства, Соединенные Штаты, Япония.

Новая волна демографического кризиса медленно настигает менее развитые части света: африканский континент и страны Южной Америки. По прогнозам ВОЗ уже через 30 лет более 4\5 всех пожилых людей придётся на страны с низким и средним уровнем дохода. И, напротив, в Китае и Бразилии прогнозируется улучшение демографической обстановки.

Видео о возрастных категориях

Что такое старость и старение:

6. Размерные антропологические стандарты — Основы конструирования одежды

Разработка размерных стандартов взрослого населения СССРРазработка размерной типологии и построение размерных антропологических стандартов для взрослых произведены НИИ антропологии МГУ на основе обработки материалов массовых антропологических измерений, проведенных в 1956 — 1958 гг.

Форма и размеры тела определяются прежде всего полом и возрастом человека, поэтому при проведении антропометрических исследований людей можно подразделить на группы и подгруппы по этим признакам. Группы: взрослых мужчин и взрослых женщин (в возрасте от 20 до 59 лет). Каждая группа делится на три подгруппы по возрасту: младшая 20 — 29 лет, средняя 30 — 44 года и старшая 45 — 59 лет.

Возрастные границы при измерениях взрослых (20 — 59 лет) выбраны, исходя из ряда соображений биологического порядка. К 20 годам в основном заканчивается рост тела в длину и оформляется морфологический тип взрослого человека. В возрасте после 60 лет появляются заметные признаки возрастных изменений в форме тела. Однако стабильность выбранного возрастного периода понимается лишь как относительная и условная.

Продольные размеры, в большей степени связанные со строением костного скелета, с возрастом изменяются мало: рост после 40 лет несколько уменьшается: у женщин — в среднем на 2 см, у мужчин — на 3,75 см, что составляет 1,5 — 2,0% от величины размерного признака; длина конечностей остается практически постоянной.

В то же время поперечные и обхватные размеры тела, зависящие не только от размеров скелета, но и от развития подкожной жировой клетчатки, значительно изменяются с возрастом (табл. 1-7).

Как видно из таблицы, особенно велика возрастная изменчивость по обхвату талии, средняя величина этого размера увеличивается у женщин старшей группы более чем на 12 см, что превышает 2 σ этого признака в младшей группе. Средние квадратические отклонения обхватных размерных признаков в старшей возрастной группе также больше, чем в младшей.

Значительная возрастная изменчивость основных обхватов проявляется в распределениях этих признаков, построенных для всей группы женщин. Распределения обнаруживают заметные отклонения от нормальных (рис. 1-18). Это объясняется неоднородностью группы по возрасту, а также характером самого размерного признака.

Отклонение распределений основных обхватных размерных признаков (1) от нормального (2) значительно осложняет проведение антропологической стандартизации, так как лишает возможности пользования методикой расчета, разработанной для нормального распределения.

Анализ показал, что кривые распределений каждого обхватного признака (1) могут быть разложены опытным путем на две составляющие кривые нормального распределения, одна из которых близка к кривой распределения младшей группы (20 — 29 лет), а вторая — к кривой распределения старшей группы (45 — 59 лет) (рис. 1-18 и 1-19).

Численное соотношение младшей и старшей возрастных групп равно 0,6 : 0,4.

В средней возрастной группе (30 — 44 года) распределение обхватных размерных признаков сходно с распределением их в суммарной (20 — 59 лет) группе женщин. При этом в нее входят типы фигур, свойственные как младшей, так и старшей группе в таком же соотношении, как они входят в суммарную группу, т. е. 0,6:0,4.

Наличие двух различных типов женских фигур: одного характерного для младшей, а другого — для старшей возрастных групп, подтверждается данными о коэффициентах парной корреляции подчиненных размерных признаков с ведущим размерным признаком — обхватом груди. Как правило, в старшей возрастной группе коэффициенты корреляции обхватных и поперечных размеров выше, чем в младшей (табл. 1-8).

Существование двух типов женских фигур, во многом отличающихся друг от друга, неоднократно отмечалось и конструкторами-практиками.

Отсюда вытекает необходимость построения самостоятельной системы стандартов для младшей и старшей возрастных групп в отдельности.

Типы фигур определяются сочетанием четырех ведущих признаков. Значения ведущих размерных признаков, характеризующих тип, должны быть выбраны так, чтобы они приводили к наибольшей общей удовлетворенности по всем размерным признакам. При малых коэффициентах корреляции между двумя первыми ведущими признаками — обхватом груди и ростом (у мужчин — 0,377, у женщин — 0,153) их принимают в качестве независимых друг от друга переменных. В этом случае значения ведущих признаков для каждого типа определяют путем деления размаха изменчивости на число вариантов, взятых с промежутком, равным интервалу безразличия.

Размах изменчивости размерного признака определяют в зависимости от заданной степени удовлетворенности. При удовлетворенности, близкой к 100% (99,97%), размах изменчивости укладывается в пределах ±3σ от М, где М — средняя арифметическая размерного признака, а σ — среднее квадратическое отклонение.

Значения основных статистических параметров М и σ ведущих размерных признаков для младшей и старшей групп взрослых мужчин и женщин даны в табл. 1-9.

Для того чтобы охватить всю изменчивость ведущих размерных признаков, исходя из принятых интервалов безразличия: по росту — 6 см, а по обхватам груди, талии и ягодиц — 4 см — в каждой возрастной группе необходимо выделить примерно по 260 размерных вариантов. При этом в каждом варианте по обхвату груди понадобилось бы иметь 2 — 3 варианта по обхвату талии, а в каждом варианте по обхвату талии не менее трех вариантов по обхвату ягодиц.

Пример такой разбивки для роста 167 см и обхвата груди 92 см приведен в табл. 1-10.

Это число вариантов затруднило бы производство швейных изделий, особенно выполнение размероростовочного ассортимента в раскройных и подготовительных цехах. Не меньшие трудности возникли бы при реализации одежды, имеющей такое большое количество номеров.

Поэтому для практических целей была разработана единая система типов для всего взрослого населения (20 — 59 лет) путем суммирования взвешенных в соотношении 0,6 : 0,4 распределений младшей и старшей групп. Кроме того, предложено вместо отдельных вариантов по обхватам талии и ягодиц взять их сочетания, т. е. как бы закрепить за каждым вариантом по обхвату талии только одно значение обхвата ягодиц. Сочетание размеров обхватов талии и ягодиц названо полнотой. В каждом варианте по обхвату груди теперь оказалось только по 3 варианта полноты: малая (М), средняя (С) и большая (Б) (табл. 1-11).

Количество размерных вариантов при этом уменьшается почти в пять раз, но прямая удовлетворенность этими размерными вариантами также уменьшается.

Поэтому, помимо прямой удовлетворенности, по указанным признакам полноты пришлось учитывать также дополнительную и косвенную удовлетворенности (см. схему рис. 1-20).

Прямая удовлетворенность учитывает отклонение от среднего значения М размерного признака обхвата талии или ягодиц в пределах +-2 см (т. е. в пределах интервала безразличия, равного 4 см).

Дополнительная удовлетворенность считается в интервале +-1 см от границ прямой удовлетворенности.

Введение дополнительной удовлетворенности по обхвату талии и ягодиц практически означает расширение интервала безразличия по этим признакам с 4 до 6 см (см. табл. 1-11). Это возможно, так как точность подгонки изделия по обхватам талии и ягодиц во многих случаях требуется меньше, чем по обхвату груди.

Косвенная удовлетворенность учитывает отклонение на 2 см в меньшую сторону от границ дополнительной удовлетворенности.

Косвенная удовлетворенность означает, что изделие подходит по первым двум ведущим признакам: росту и обхвату груди и по одному из признаков полноты: обхвату талии или ягодиц, но несколько больше по другому признаку полноты.

В итоге суммарная удовлетворенность (прямая+дополнительная+косвенная) достигает 70 — 80%.

Общее количество сочетаний размеров, ростов и полнот (типоразмероростов), дающих наибольшую удовлетворенность, установлено: по группе женщин — 91, по группе мужчин — 84.

Средний возраст — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Средний возраст — возрастной период человека, предшествующий пожилому возрасту. Западные учёные определяют его границы по-разному: начало — от конца третьего десятилетия до 40 лет, конец — от конца четвёртого десятилетия до 60 лет[1].

В возрастной периодизации, принятой на симпозиуме АПН СССР в 1965 году, под средним возрастом понимался весь период жизни человека от юношеского возраста до пожилого возраста, однако в нём выделялись два периода: для мужчин — от 22 до 35 лет и от 36 до 60 лет; для женщин — от 21 до 35 лет и от 36 до 55 лет

В периодизации Эрика Эриксона средний возраст отсутствует, однако соответствует начальному периоду восьмой фазы — старший взрослый возраст и старость. Эриксон характеризует эту фазу в целом как период целостности личности либо её раздвоенности, отчаяния[3].

Физиологически средний возраст характеризуется явным проявлением признаков старения: кожа теряет эластичность, волосы седеют, уменьшается рост, возможны значительные изменения веса и соотношения мышц и жировых отложений. С возрастом также падает фертильность. Однако среди людей, ведущих разный образ жизни, может наблюдаться значительное отличие физиологического состояния[4].

На начало среднего возраста приходится так называемый «кризис среднего возраста» (или «кризис середины жизни»), обусловленный потерей смысла жизни как личных достижений, осознанием конечности жизни и невозможности начать её заново. Способом преодоления кризиса может служить переключение с личных нужд на общественные и обретение нового смысла в служении обществу и будущим поколениям [5].

На средний возраст приходится второй оптимум интеллектуальной деятельности для учёных, философов, политиков; при этом начало периода характеризуется спадом творческой активности этих профессий. В целом наблюдается стабильность интеллекта, при этом вербальная составляющая испытывает значительный подъём. Процесс интеллектуального старения напрямую связан с интеллектуальной активностью: постоянные умственные упражнения позволяют предотвратить снижение интеллектуальных способностей вплоть до 60-летнего возраста[2].

- ↑ Психологическая энциклопедия / Под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха. — 2. — СПб.: Питер, 2006. — 1096 с.

- ↑ 1 2 Аллахвердов В. М., Безносов С. П. и др. Психология. — 2-е. — Проспект, 2005. — С. 211. — ISBN 5-482-00235-7.

- ↑ Сапогова Е. Е.

- ↑ Shephard R. J. Aging and Exercise // Encyclopedia of Sports Medicine and Science / T.D.Fahey (Editor). — 1998.

- ↑ Аллахвердов В. М., Безносов С. П. и др. Психология. — 2-е. — Проспект, 2005. — С. 211. — ISBN 5-482-00235-7. Цитата: «Человек теряет смысл жизни. Для выхода из кризиса необходимо обрести новый смысл – в общечеловеческих ценностях, в развитии интереса к будущему, к новым поколениям»

2. Классификация населения по возрасту.

Российская классификация населения по возрасту предусматривает распределение населения на следующие группы:

от 1дня до 7дней – новорожденные;

от 7 дней до 1 года – младенцы;

от 1 года до 3 лет – раннее детство;

от 4 лет до 7 лет – первое детство;

от 8 лет до 12 лет (мальчики) и

от 8 лет до 11 лет (девочки) – второе детство;

от 13 лет до 16 лет (мальчики) и

от 12 лет до 15 лет (девочки) – подростки;

от 17 лет до 21 года – юноши;

от 16 лет до 20 лет – девушки;

от 22 лет до 35 лет (мужчины) и

от 21 года до 35 лет (женщины) – I период зрелости;

от 36 лет до 60 лет (мужчины) и

от 36 лет до 55 лет (женщины) – II период зрелости;

от 61 года до 74 лет (мужчины) и

от 56 лет до 74 лет (женщины) – пожилые люди;

от 75 лет до 90 лет старые люди;

старше 90 лет – долгожители.

3. Возрастной контингент.

Возрастной контингент – группа лиц, объединённых двумя признаками: возрастом и каким-либо социально-экономическим или другим признаком.

В России различают следующие возрастные контингенты:

1). Ясельный (от 0 до 2 лет).

2). Дошкольный (от 3 до 6 лет).

3). Школьный (от 7 до 15 лет).

4). Трудоспособный (от16 до 59лет – мужчины; от 16 до 54 лет – женщины).

5). Репродуктивный (детородный) (женщины в возрасте от 15 до 49 лет).

6). Призывный (мужчины в возрасте от 18 до 49 лет).

7). Электоральный (мужчины и женщины старше 18 лет).

В российской статистике, а также статистике ООН особое место занимают укрупнённые группировки населения, построенные по двум признакам: возрасту и трудоспособности. При распределении населения в одну из трёх укрупнённых групп используют следующие критерии оценки:

1). Молодое нетрудоспособное население:

— от 0 до 15 лет – для России;

— от 0 до 14 лет – для стран ООН.

2). Взрослое трудоспособное население:

— от 16 до 60(55) лет – для России;

— от 15 до 65 лет – для стран ООН.

3). Пожилое нетрудоспособное население:

— старше 60(55) лет – для России;

— старше 65 лет – для стран ООН.

Как показывают эти данные, период трудовой деятельности в странах ООН значительно шире, чем в России: население раньше привлекается к труду и позднее выходит на пенсию.

3.3.4. Возрастная аккумуляция

Однолетние группировки подвержены деформации под влиянием возрастной аккумуляции.

Возрастная аккумуляция – более плотное сосредоточение населения в отдельных возрастных группах по сравнению с соседними группами.

Возрастная аккумуляция является результатом искажений сведений о возрастном составе населения.

Причины искажений сведений о возрастном составе населения:

1. Использование в статистических наблюдениях (переписях) способа опроса, при котором отсутствует документальная проверка правильности данных.

2. Склонность людей округлять числа до «0» на конце (или «5» и т.п.).

3. Психологический фактор: женщины не хотят быть старше, старики хотят быть моложе, подростки торопятся быть взрослыми; поэтому при опросе эти люди могут сознательно уменьшать (или увеличивать) свой возраст.

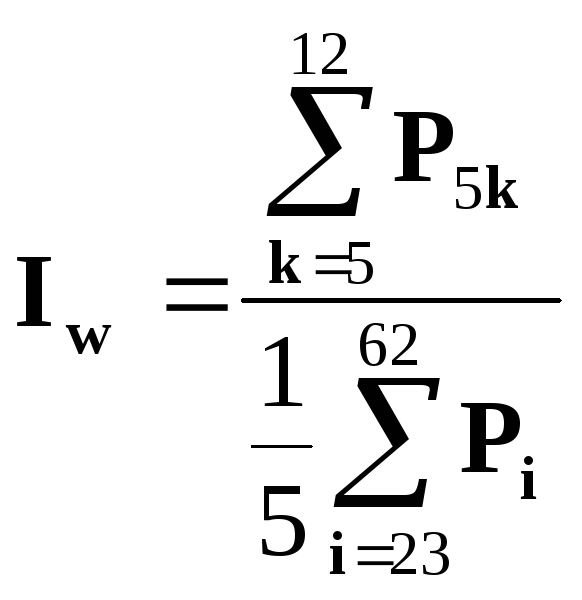

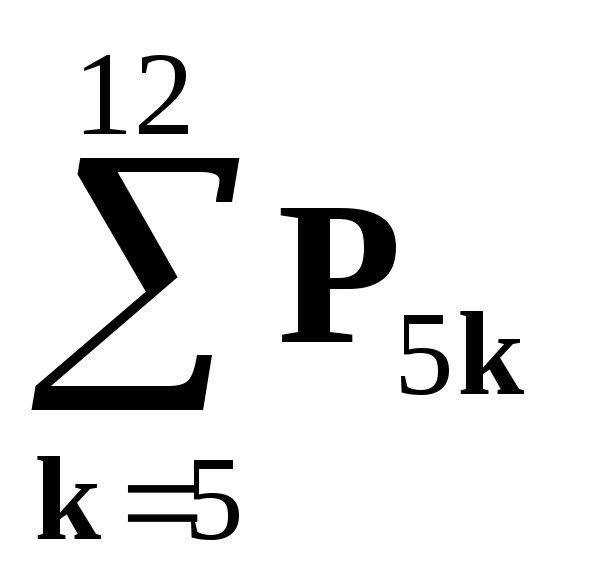

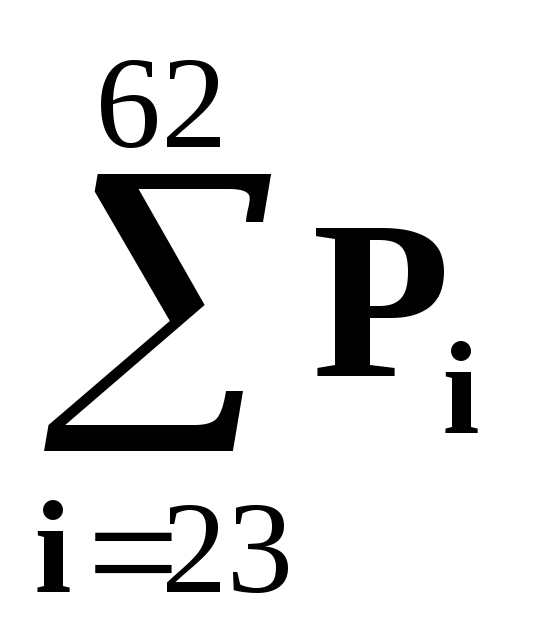

Существуют различные методы измерения возрастной аккумуляции. Все они основаны на использовании индексов (коэффициентов), характеризующих силу возрастной аккумуляции. Наиболее распространён индекс (коэффициент) Уипла, измеряющий возрастную аккумуляцию в возрастах, оканчивающихся на «0» и «5»:

,

(3.5)

,

(3.5)

где  — численность населения в возрасте 25,

30, … , 60 лет;

— численность населения в возрасте 25,

30, … , 60 лет;

— численность

населения в возрасте 23, 24, … , 62 года.

— численность

населения в возрасте 23, 24, … , 62 года.

Чем меньше возрастная аккумуляция, тем меньше будет индекс Уипла.

Методы снижения возрастной аккумуляции:

1. Запись даты рождения переписываемого, а не его возраста.

2. Методы сглаживания выступов и впадин в возрастной структуре (искусственные методы):

— графический метод;

— метод скользящей средней

и другие.

Все эти методы позволяют определить возрастной состав, более соответствующий действительности.

В целом проявление возрастной аккумуляции зависит от уровня развития страны. В развитых странах её значение сводится к минимуму.

Возраст — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Возраст — продолжительность периода от момента рождения живого организма до настоящего или любого другого определённого момента времени[1].

Обычно под словом «возраст» понимается календарный возраст (паспортный возраст, хронологический возраст), при котором не учитываются факторы развития организма. Наблюдаемые отличия индивидуальных особенностей развития организма от средних показателей послужили основанием для введения понятия «биологический возраст», или «возраст развития»[1]. Отдельно выделяется «умственный возраст».

Возраст в праве[править | править код]

Возрастные периоды человека[править | править код]

«Ступени человеческого века», 1-я половина XIX века

«Ступени человеческого века», 1-я половина XIX века- Период новорождённости (неонатальный период) — первые 4 недели

- Грудной период — от 4 недель до 1 года

- Раннее детство — 1-3 года

- Дошкольный возраст — 3 года — 6-7 лет

- Младший школьный возраст — 6—7 — 10—12 лет

- Подростковый период — 10—12 — 17—18 лет

- Юношеский период

- юноши: 17—21 год

- девушки: 16—20 лет

- Зрелый возраст (1 период)

- мужчины 21-35 лет

- женщины 20-35 лет

- Зрелый возраст (2 период)

- мужчины 35-60 лет

- женщины 35-55 лет

- Пожилой возраст

- мужчины 60-75 лет

- женщины 55-75 лет

- Старческий возраст — 75-90 лет

- Долгожители — 90 лет и более[2]

Возраст растения, или абсолютный возраст растения, или календарный возраст растения — промежуток времени от начала прорастания семени или споры до определённого момента развития этого растения[3].

У большинства древесных растений, растущих в условиях смены благоприятных и неблагоприятных сезонов года, возраст достаточно точно можно определить по годовому приросту (годовым кольцам).

- ↑ 1 2 Возраст Архивная копия от 13 апреля 2010 на Wayback Machine (недоступная ссылка с 14-06-2016 [1304 дня]): статья в словаре Психофизиология. Словарь / Авт. М. М. Безруких, Д. А. Фарбер // Психологический лексикон. Энциклопедический словарь в шести томах / Ред.-сост. Л. А. Карпенко. Под общ. ред. А. В. Петровского. — М.: ПЕР СЭ, 2006. — 128 с.

- ↑ Возраст // Малая медицинская энциклопедия. — М.: Медицинская энциклопедия. 1991—96 гг.

- ↑ Коровкин О. А. Анатомия и морфология высших растений: словарь терминов. — М.: Дрофа, 2007. — С. 29. — 268, [4] с. — (Биологические науки: Словари терминов). — 3000 экз. — ISBN 978-5-358-01214-1.

Школьный возраст — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 5 марта 2019; проверки требует 1 правка. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 5 марта 2019; проверки требует 1 правка.Школьный возраст — определённый возрастной период жизни человека, который он посвящает обучению и получению школьного образования в законодательно установленном минимальном объёме. Включает в себя определенное количество годовых групп, которое соответствует сроку, установленного законодательством минимального объёма обязательного обучения. Чётко установленные рамки школьного возраста необходимы для вычисления количества людей находящихся в возрасте подлежащему школьному обучению.

В России вопрос о чётких возрастных рамках школьного возраста возник в 1860-е годы в вязи с постановкой вопроса о введении всеобщего обучения. Тогда основываясь на опыте некоторых стран западной Европы, был введен школьный возраст в рамках 7-14 лет[1].

В 1893 году эти сроки школьного возраста были пересмотрены благодаря деятельности известного русского педагога и деятеля народного просвещения Василия Профирьевича Вахтерова. основной его идеей было то, что школьный возраст должен соответствовать минимальному сроку обучения. Как он сам писал в своём труде:

Так как наша народная школа имеет трёхлетний курс (церковно-приходской даже двух летний), то, при предлагаемой нами реформе, до тех пор, пока не будут расширены курс и программа народной школы, может идти речь только о том, чтобы обязать девочку живущую в городе, и каждого мальчика, где бы он ни жил, по достижении известного возраста, учиться в школе в течение трёх лет. И обычаем и нашим законодательством возраст для поступления в школу определён 8-летний, хотя встречаются губернии, где он повышен до 9 лет (в Московской). Поступая в школу 8-ми лет, ученик при обязательности обучения пробудет там до 11 лет.

— В. П. Вахтеров. «Всеобщее начальное обучение». М., 1897. С. 19-20

Таким образом, он обосновал необходимость изменения школьного возраста в пределах 8-11 или 9-12 лет. Немного позднее известным педагогом Ф. Ф. Ольденбургом был введён такой термин, как «нормальный школьный возраст». Это понятие обобщало в себе число возрастных групп и число лет нормальной продолжительности обучения в школе, которые должны соответствовать друг другу[1].

Процент детей школьного возраста (8-11 лет) в России по переписям населения[1].

- 1897 — мужского населения — 9,3 %; женского населения — 8,7 %

- 1920 — мужского населения — 12,9 % ; женского населения — 10,5 %

- 1926 — мужского населения — 8,0 %: женского населения — 7,2 %

Возрастные рамки школьного возраста[править | править код]

Школьный возраст определяется в возрастных рамках от 6-7 до 17-18 лет[2]. Делится на младший школьный возраст и старший школьный возраст.

Первым периодом считается младший школьный возраст (от 6-7 до 10-11 лет)[2] когда ребёнок обучается в начальных классах. В этот период происходит усвоение опыта, и формируется возможность произвольной регуляции психических процессов и внутренний план действий[3].

Старший школьный возраст, так же именуется как пубертатный период или период полового созревания. Начинается в среднем с 12 лет[2], у мальчиков с 13 до 17-18 лет, у девочек с 12 до 16 лет[4]

Психологическое развитие в школьном возрасте[править | править код]

Школьный возраст — период исчезновения у подавляющего большинства людей детских страхов. После поступления в школу у многих детей сначала заметно увеличивается количество детских (возрастных) страхов. Исследование, проведенное в белорусском Витебске показало, что у первоклассников, в отличие от старших дошкольников присутствуют два новых страха — опоздать и заболеть[5]. Всего же у обследованных 40 первоклассников Витебска было выявлено 30 видов детских страхов, среди которых преобладали страхи смерти, смерти родителей, пожара, нападения бандитов, сделать что-нибудь плохо, стихийных бедствий, огня, опоздать и другие[6]. Среднее количество страхов у обследованного первоклассника оказалось выше, чем у старшего дошкольника[6]. У 8-9-летних детей (2-й — 3-й классы школы Нижнего Новгорода преобладали три вида страха: смерти (82 % опрошенных), войны (82 % опрошенных), нападения (81 % опрошенных)[7]. В подростковом возрасте природные (темноты, смерти и другие) детские страхи как правило исчезают и у подростков в основном социальные страхи. А. И. Захаров отмечал, что у подростков пик социальных страхов пришелся на возраст 15 лет[8]. Известно 5 видов социальных страхов: «быть не собой», провала, осуждения и наказания, физических уродств, одиночества, бесперспективности и невозможности самореализации[9]. Для устранения детских страхов применяют различные методы психологической коррекции: арт-терапия, сказкотерапия и другие[10].

- ↑ 1 2 3 Богданов И. М. Очерки по статистике всеобщего школьного обучения. — Академия педагогических наук РСФСР, 1948. — С. 5—6,16.

- ↑ 1 2 3 Школьный возраст // Малая медицинская энциклопедия.

- ↑ Младший Школьный Возраст // Психологический словарь. 2000.

- ↑ Пубертатный возраст // Сексологический словарь

- ↑ Алецкая И. А. Негативные эмоциональные состояния детей дошкольного и младшего школьного возраста // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. — Серыя C. Псіхолага-педагагічныя навукі: педагогіка, псіхалогія, методыка. — 2015. — № 2 (46). — С. 71

- ↑ 1 2 Алецкая И. А. Негативные эмоциональные состояния детей дошкольного и младшего школьного возраста // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. — Серыя C. Псіхолага-педагагічныя навукі: педагогіка, псіхалогія, методыка. — 2015. — № 2 (46). — С. 70 — 71

- ↑ Сокинина А. А. Особенности эмоционального развития младших школьников // Начальная школа. — 2013. — № 6. — С. 51

- ↑ Захаров А. И. Дневные и ночные страхи у детей. — СПб.: Союз, 2000. — С. 90 — 91

- ↑ Петрова М. В. Ресурсы социально-культурной деятельности детских общественных организаций в преодолении социальных страхов у подростков // Современные проблемы науки и образования. — 2014. — № 6. — С. 712

- ↑ Саржанова А. С., Егенисова А. К. Детские страхи и пути их преодоления // Современные наукоемкие технологии. — 2013. — № 7-2. — С. 156

- Богданов И. М. Очерки по статистике всеобщего школьного обучения. — Академия педагогических наук РСФСР, 1948

- Выготский Л.С. Проблема возраста // Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти т.; Т.4. — М.: Педагогика, 1984. — с. 244-268

- Школьный возраст // Малая медицинская энциклопедия.