Гиперплазия вилочковой железы у детей и у взрослых: причины увеличения тимуса

Гиперплазия вилочковой железы – увеличение объема и массы тимуса, которое может быть обусловлено как патологическими, так и физиологическими причинами. У детей это нормальная особенность развития иммунной системы. У взрослых гиперплазия вилочковой железы может указывать на инфекционные или злокачественные заболевания. Первопричина выявляется с помощью данных физического осмотра, инструментальных и лабораторных методов, от нее зависит лечение. В международной классификации болезней (МКБ-10) гиперплазия в области вилочковой железы обозначается кодом E32.0.

Что такое гиперплазия вилочковой железы?

Тимус – лимфоидный орган, где созревают и развиваются Т-клетки – подмножество лейкоцитов. Без Т-клеток тело не способно защитить себя от инфекций и эффективно бороться с аномальными клетками. В ходе старения тимус уменьшается в размерах. Ограниченная или нарушенная функция вилочковой железы может ухудшать работу иммунной системы.

Гиперплазия тимуса – это увеличение вилочковой железы

Злокачественная или доброкачественная гиперплазия лимфатического органа носит название “тимома”. Она анатомически относится к опухолям средостения – пространства между двумя легкими. Средостение ограничено спереди грудью, а сзади – грудными позвонками. Внутри располагаются сердце, пищевод и крупные кровеносные сосуды (аорта).Злокачественная тимома относится к группе редких видов рака. Болезнь может возникать в любом возрасте. Согласно статистике, люди в возрасте от 60 до 70 лет чаще всего страдают от злокачественной тимомы. Наиболее часто опухоль выявляется случайно, при обследованиях по другим причинам. Чтобы провести различие между доброкачественной и злокачественной опухолью, назначается гистологическое исследование.

Тимомы являются наиболее частыми новообразованиями в средостении у взрослого населения. Ежегодно возникает 0,05 новых случаев на 100 000 человек. Опухоли вилочковой железы у взрослых представляют собой очень гетерогенную группу новообразований, происходящих из эпителиальных клеток тимуса. Средний возраст, когда у человека проявляется тимома, составляет 53 года, хотя они могут возникать в любом возрасте у обоих полов.

Симптомы

Типичные симптомы тимомы:

- Затруднение дыхания.

- Кашель.

- Давление в груди.

- Трудности при глотании.

- Усталость.

Тимома обычно приводит к дискомфорту только на последней стадии развития. У многих пациентов возникает стойкий кашель, который не поддается медикаментозному лечению. Если опухоль лежит на трахее, могут возникать серьезные нарушения дыхания. При обструкции пищевода из-за давления опухоли может затрудняться процесс глотания. Если тимома влияет на сердечную мышцу, может возникнуть усталость и сильная аритмия. Прогноз тесно связан с размером и расположением гиперплазии вилочковой железы.

Причины

Основная причина увеличения тимуса – снижение концентрации гемоглобина в крови

В России каждый год у 1-2 человек на 500 000 выявляют тимому. Существуют специфические связи между гиперплазией вилочковой железы и другими заболеваниями. Тимома чаще встречается при анемии. Во время диагностики часто выявляют сопутствующее аутоиммунное заболевание – синдром Шёгрена: организм вырабатывает антитела против собственной слезной железы, что приводит к хроническому воспалению.

Очень редкой причиной тимомы является злокачественная дегенерация тимоцитов. Злокачественное заболевание имеет неблагоприятный курс развития.

В чем опасность?

1/3 пациентов с тимомой не имеют симптомов. У других больных развиваются только локальные осложнения, которые связаны с распространением опухоли на близлежащие структуры. Эти пациенты могут иметь кашель, боль в груди, синдром верхней полой вены, дисфагию и охриплость. Одна треть случаев болезни выявляется случайно при рентгенографических исследованиях.

Хотя развитие тимомы в детском возрасте встречается редко, маленькие дети чаще, чем взрослые, имеют симптомы. Было предложено несколько объяснений распространенности симптомов у детей:

- Меньшая грудная полость.

- Наиболее распространенное место для медиастинальных опухолей находится вблизи трахеи, что увеличивает риск развития дыхательных расстройств.

- Высокая вероятность развития инфекционного заболевания.

Диагностика

Вначале проводится физический осмотр пациента и собирается анамнез. Если врач подозревает тимому, вероятнее всего, будет назначена рентгенография. Поскольку опухоль обычно ощущается только на поздних стадиях, ее обнаруживают случайно. Компьютерная томография определяет точное местоположение опухоли. Для определения злокачественности или доброкачественности опухоли проводят гистологическое исследование.

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) также может использоваться для выявления злокачественного или доброкачественного новообразования вилочковой железы. ПЭТ следует использовать в качестве вспомогательного диагностического метода, который может помочь в подтверждении или исключении участия других органов в патологическом процессе.

Позитронно-эмиссионная томография – радионуклидный томографический метод исследования внутренних органов человека

Если симптомы присутствуют, они часто размыты: наиболее часто гиперплазия вилочковой железы сопровождается болями в груди, кашлем, одышкой, но могут присутствовать также дисфония или синдром верхней полой вены. Миастения присутствует у 30-45% пациентов с тимомой, в то время как аплазия костного мозга и гипогаммаглобулинемия – в 2-5% случаев.

Миастения – это нервно-мышечное заболевание, характеризующееся дефицитом силы и утомляемостью скелетных мышц из-за наличия аутоантител, направленных против ацетилхолиновых рецепторов. Наличие этих аутоантител в нервно-мышечном соединении может привести к блокаде синапсов и закрыть передачу нервного импульса. У пациентов наблюдаются расстройства глотания, астения и дыхательная недостаточность.

Аплазия эритроидного ростка проявляется в виде тяжелой анемии из-за подавления процессов в костном мозге. У больных уменьшается концентрация предшественников красных кровяных клеток. Механизм, лежащий в основе этого синдрома, не изучен, но, по-видимому, он иммунологически опосредуется наличием иммуноглобулина G, который ингибирует синтез гемоглобина и эритропоэтина. Аплазия эритроидного ростка присутствует у 5% пациентов с тимомой.

Гипогаммаглобулинемия присутствует у 2-5% пациентов с тимомой и обусловлена ингибированием производства иммуноглобулинов Т-супрессорными лимфоцитами. Этот синдром может быть вызван удалением неоплазии, и в этом случае прогноз часто является очень неблагоприятным.

Тимома редко развивает отдаленные метастазы, однако в некоторых случаях она может распространяться на плевру или перикард. Степень распространения тимомы на другие органы влияет на выбор лечения.

Классификация

По происхождению выделяют первичную (врожденную) и вторичную (приобретенную) гипертрофию вилочковой железы. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разработала патологическую классификацию, в которую выделяют злокачественную и доброкачественную тимому.

Выделяют 4 стадии злокачественной тимомы:

- I стадия: рак ограничен тимусом.

- II стадия: вовлечение жировой ткани или пространства легких.

- III стадия: вовлечение смежных органов.

- IVa стадия: вовлечение перикарда и плевры.

- IVb стадия: гематогенный или лимфоидный метастаз.

Традиционно гиперплазию вилочковой железы делят на 3 гистологических типа в соответствии с типом клеток, который преобладает в ткани: – лимфоцитарные, эпителиальные или лимфоэпителиальные.

Лечение

Лечение гиперплазии вилочковой железы зависит от степени её увеличения

Если это возможно, опухоль будет удалена во время операции. В то же время врачи одновременно удаляют соединительную, жировую и лимфатическую ткань вокруг опухоли. Если тимома была обнаружена непосредственно на первой стадии, прогноз благоприятный. При более поздних стадиях лучевая терапия должна использоваться после операции. Она разрушает любые остаточные раковые клетки. При комбинации химио- и радиотерапии риск рецидива относительно низкий.

Если гиперплазия тимуса достигает определенного размера или возникают отдаленные метастазы, оперировать патологию запрещено. Если присутствует один из вышеперечисленных факторов, используется химиотерапия. Оперативное вмешательство не исключает химиотерапии. Опухоль сначала может быть уменьшена путем химиотерапии, а затем обработана хирургическими методами.

Другое лечение – гормон соматостатин, который также способен уменьшать пролиферацию ткани. Соматостатин часто назначают после операции или рецидива болезни.

Лечение зависит от разновидности тимомы и состояния здоровья пациента. Хирургическое вмешательство, безусловно, является золотым стандартом лечения. Все пациенты с тимомами, кроме тех, у которых неоперабельные новообразования или отдаленные метастазы, должны пройти операцию с полной резекцией рака, даже если он проникает в окружающие органы (плевру, перикард, легкие). Наличие легочных метастазов не влияет на операцию.

Применение пероральных глюкокортикоидов приводит к регрессии сильно злокачественной тимомы. В одном случае у пациента наблюдалась полная регрессия тимомы и ее симптомов. У пациента не наблюдался рецидив даже через 12 месяцев.

Недавние исследования изучили молекулярные изменения в тимомах. В одном исследовании у 10 из 12 тимом был выявлен рецептор эпидермального фактора роста. Эта информация может быть полезна при выборе пациентов, которые могут использовать ингибиторы EGFR в качестве лечения. Другие области исследования включают маркеры, связанные с апоптозом, – p63 или белки из семейства p53. Этот маркер содержится практически во всех тимомах.

В последнее время в специализированных центрах применяется гипертермическая внутримолекулярная химиотерапия, которая заключается в промывании плевральной полости химиотерапевтическими веществами при высоких температурах в течение примерно 1 часа. Препараты практически не абсорбируются в системный кровоток. Процедура имеет сильный локальный эффект и улучшает состояние больных с тимомами.

Прогноз

Удаление тимомы на ранних стадиях дает благоприятный прогноз на выздоровление

Тимома может возникать на разных стадиях (I-IV, согласно классификации всемирной организации здравоохранения). Деление на конкретную стадию зависит от различных переменных, но особенно от врастания опухоли в соседние или отдаленные органы или лимфатические узлы. Критерии основаны на международных согласованных и общепринятых руководящих принципах.

Лечение тимомы – это прежде всего хирургическое удаление. Вся вилочковая железа, в том числе окружающая жировая ткань, удаляется. Важнейшей целью каждой операции является полное удаление всей опухолевой ткани. Удаление тимомы на ранней стадии в значительной степени улучшает долгосрочный прогноз. Однако прогноз зависит от конкретной стадии, то есть от размера и степени тимомы.

Если это продвинутая стадия гиперплазии тимуса, может потребоваться дополнительная химиотерапия (до или после операции). При метастазах на соседнюю или отдаленную ткань также рекомендуется химиотерапия. Радиотерапия, однако, является весьма спорным методом лечения при всех стадиях тимомы и иногда не рекомендуется в качестве поддерживающей терапии. 5-летняя выживаемость после проведенной операции и химиотерапии составляет 55%. 10-летняя выживаемость составляет 24%.

После успешного лечения компьютерная томография грудной клетки должна выполняться ежегодно в течение первых 5 лет после операции и каждые 2 года в течение 10 лет для выявления рецидива. Если возникает рецидив, следует провести повторную операцию, поскольку она помогает улучшить прогноз заболевания.

Обзор заболеваний тимуса, причин болезней и их последствий. Увеличенная вилочковая железа у взрослых симптомы и лечение Вилочковая железа лечение народными средствами

Тимус (вилочковая железа) – орган, отвечающий за выработку клеток иммунной системы. Именно в нем они созревают, делятся на хелперов и супрессоров, проходят своеобразную подготовку по распознаванию чужеродных агентов. Узнаем же об этом органе поподробнее.

Наибольшие размеры железа имеет в детском возрасте. При рождении малыша она весит около 12 грамм и бурно растет до пубертатного периода (полового созревания), достигая при этом 40 грамм. Затем начинается инволюция тимуса (постепенное угасание функций и уменьшение размеров), к 25 годам он весит около 22-25 г, а в старости едва дотягивает до 7-6 г. Этим и объясняется склонность стариков к длительным затяжным инфекциям.

Патологии тимуса встречаются довольно редко и делятся на четыре вида:

- Гиперплазия вилочковой железы

- Синдром Ди Джоржи (врожденная гипоплазия или полное отсутствие органа)

- Миастения

- Опухоли тимуса (тимома, карцинома)

Гиперплазия

Гиперплазия говорит о том, что вилочковая железа увеличена в размерах, естественно, растет и число клеток. Она бывает истинная и ложная.

При истинной равномерно увеличивается число железистых и лимфоидных клеток, обычно обнаруживают после тяжелых инфекций. Ложная характеризуется ростом лимфоидной ткани и встречается при аутоиммунных заболеваниях и гормональных нарушениях.

Вилочковая железа может быть увеличена сверх нормы и у ребенка. Такое состояние развивается при сильных аллергических реакциях и длительных воспалительных заболеваниях. Очень редко требует лечения, чаще всего возвращается к физиологическим размерам к шести годам.

Синдром Ди Джорджи впервые был выявлен в 1965 году. Чаще всего дети рождаются у матерей, возраст которых старше тридцати лет. У малышей снижение функций паращитовидных желез, полное или частичное отсутствие тимуса, быстрое развитие тяжелых инфекционных заболеваний.

В большинстве случаев младенцы умирают в первые часы жизни. У малышей начинаются массивные судороги, ларингоспазм и они умирают от асфиксии (удушья). У выживших детей отмечаются частые гнойные инфекции, абсцессы, пневмонии, грибковые инфекции.

Отмечаются поражения лицевого скелета: недоразвитие нижней челюсти, большое расстояние между глаз, антимонголоидный разрез глаз, низко посаженные уши. Имеются тяжелые нарушения со стороны сердца и сосудов (пороки развития клапанов, двойная дуга аорты, правостороннее положение сердца).

Диагностика часто не представляет труда из-за выраженных клинических признаков. Тем не менее проводят необходимые исследования:

- Общий анализ крови – определяется сниженный уровень лейкоцитов.

- Биохимический анализ крови – снижение кальция крови менее 8 мг/дл

- Электрокардиография – нарушение ритма сердца, атриовентрикулярной проводимости.

- Компьютерная или магнитно-резонансная диагностика – отсутствие железы.

Лечение проводится пересадкой тканей тимуса, но пока данная методика недостаточно отработана. Маленькие пациенты умирают от развившихся осложнений до шестилетнего возраста.

Миастения

Миастению часто связывают с поражением тимуса. Аутоиммунное поражение железы приводит к возникновению в крови человека собственных антител к ацетилхолиновым рецепторам нервных соединений. Это мешает импульсу идти с нерва на мышцу и приводит к мышечной слабости. Пациенты с трудом поднимаются по лесенки, быстро устают, отмечают частое сердцебиение. Самочувствие постепенно ухудшается. Чаще всего заболевание проявляется при тимоме вилочковой железы.

Опухоль тимуса

Тимома – опухоль, исходящая из тимоцитов (клеток самой железы). Встречается очень редко, возникает в пожилом возрасте – после 50 лет. Причины развития до конца не известны, предполагается, что стимулом являются стрессы, алкоголь, неблагоприятная экологическая обстановка.

Симптомы опухоли вилочковой железы проявляются редко и неспецифичны. Может появиться одышка, боль в груди, частые простудные заболевания, отеки, вестибулярные нарушения (головокружение, шаткость походки). В крови отмечается анемия.

Тимомы классифицируются:

- тип А

- тип АВ

- тип В1

- тип В2

- тип В3

А – опухоли, имеющие капсулу. Прогноз благоприятный, удаляются хорошо, не дают метастазов.

А – опухоли, имеющие капсулу. Прогноз благоприятный, удаляются хорошо, не дают метастазов.

АВ – смешанно-клеточная опухоль, прогноз благоприятный.

В1 – характеризуется миастенией, поддается лечению.

В2 и В3 всегда сопровождаются миастенией, прогноз неблагоприятный, возможно метастазирование.

Стадии развития опухоли:

- опухоль ограничена капсулой

- образование растет в капсулу

- поражение рядом расположенных структур (легкие, средостение)

- метастазирование в сердце, легкие, лимфатические узлы

Признаки опухоли могут отсутствовать. При увеличении тимуса отмечается затруднение дыхания, одышка, тахикардия, слабость, развитие аутоиммунных болезней (системная красная волчанка, ревматоидный артрит).

Диагностика основана на рентгенологическом исследовании средостения, КТ и МРТ – исследованиях. К сожалению, чаще всего опухоль диагностируют на поздней стадии, поскольку в начале болезни признаки отсутствуют.

Лечение зависит от стадии – на первой и второй стадии проводят хирургическое удаление вилочковой железы с последующим облучением. На третьей и четвертой стадии лечение комплексное и включает в себя операцию на вилочковой железе (резекцию), лучевую и химиотерапию.

Прогноз в каждом случае индивидуальный.

Одним из органов, имеющим важнейшее значение для нашего организма, является вилочковая железа или тимус. Находясь в тесной взаимосвязи с железами эндокринной системы, вилочковая железа представляет собой центральный орган иммунной системы, оказывающий влияние на обменные процессы. В силу внешних и внутренних факторов, данный орган подвержен различным патологиям, вызывающих нарушение функционирования организма.

Современные методы диагностики заболеваний вилочковой железы позволяют выявить их на ранней стадии и принять адекватные меры лечения. В результате снижения защитных сил организма, обусловленных нарушением функционирования вилочковой железы, в могут возникать многие серьезные заболевания. Большое значение для нормальной работы рассматриваемого органа имеет питание, которое должно включать продукты, богатые витаминами и важными для организма микроэлементами. Рассмотрим основное значение вилочковой железы, а также патологии данного органа.

Вилочковая железа расположена в верхней части грудины. Структурно, она состоит из двух частей. Посредством вырабатываемых железой Т-клеток иммунной системы, происходит защита нашего организма от так называемых чужеродных клеток, уничтожающих здоровые клетки. Вырабатываемый вилочковой железой специальный гормон, отвечает за формирование клеток иммунной системы и осуществляет контроль функци

как определить и в каких случаях требуется лечение

Тимус считается главным органом иммунной системы, окончательное формирование которой завершается к 12 годам.

После 12 лет начинается инволюция тимуса, то есть постепенное снижение его возможностей. Ткани зобной железы постепенно замещаются жировыми, а параметры органа уменьшаются.

Однако окончательная инволюция вилочковой железы происходит лишь в старости.

Вилочковая железа, иначе – тимус, является важным органом, который несет ответственность за эффективность сопротивления организма разнообразным инфекционным и прочим патологиям.

При этом, когда работоспособность тимуса на должном уровне, человек активен и энергичен, а также дольше остается молодым.

Интересно!

Ученые предполагают, что если будет остановлена инволюция этой железы, то будет найдено лекарство от старости.

Орган состоит из пары долей, которые могут срастись либо просто находиться впритык друг к другу.

Данные доли разделены соединительной тканью, которая в свою очередь разделяет каждую из долей на более мелкие сегменты, прорастая вглубь тимуса.

Вилочковая железа у взрослых постепенно атрофируется. Данный процесс развивается постепенно, начиная с 15 лет и прогрессирует на протяжении всего репродуктивного периода.

Однако, как только детородная способность угасает, происходит наращивание скорости деградации .

Данным возможно объяснить тот факт, когда человек внезапно за 1 — 2 года сильно состаривается.

Параллельно с внешними проявлениями старения человек становится все больше уязвим к различным заболеваниям, так как тимус больше не способен поддерживать защиту организма от патогенов на прежнем уровне.

Функциональное предназначение тимуса

Неразвитость железы может возникать из-за наследственных факторов. В данном случае наблюдаются такие нарушения со стороны организма:

- общие сбои иммунной функции;

- сбои функции легких;

- нарушения со стороны ЖКТ;

- частые простуды;

- повышенный риск опухолей.

Если возникает воспаление вилочковой железы в связи с какими-либо аутоиммунными заболеваниями, то симптоматические проявления могут отсутствовать вовсе.

Для того, чтобы вернуть железу к здоровому состоянию требуется лечить первопричину, то есть, аутоиммунное заболевание.

Когда диагностируется опухоль вилочковой железы, вероятно возникновение следующих симптоматических проявлений:

- отечность верхних конечностей;

- отеки лица;

- отеки шеи.

Кроме указанных проявлений, возможно удушье по причинам сдавливания новообразованием трахеи и передавливания им верхней полой вены. Данные симптоматические проявления могут приводить к смерти пациента.

Интересно!

Большая часть случаев внезапной младенческой смерти происходят именно по причинам патологических процессов вилочковой железы.

Достаточно часто, патологии зобной железы могут сопровождаться следующими нарушениями здоровья:

- артрит ревматоидный;

- дерматомиазит;

- системная красная волчанка.

Тимомы являются наиболее частыми нарушениями тимуса. В ½ клинических случаев они сопровождаются аутоиммунной миастенией.

Данный опухолевый процесс может, как задевать окружающие ткани, так и быть полностью локализированным в вилочковой железе.

Согласно гистологическим исследованиям, тимомы относятся к опухолевым процессам с неопределенным поведением, поэтому рекомендуется их иссечение.

Диагностирование патологий зобной железы

Зачастую патологические процессы тимуса обнаруживаются случайно, при прохождении КТ и прочих исследованиях грудной клетки, так как не дают никаких явных симптоматических проявлений.

Однако когда возникают подозрения на нарушение функции описываемого железистого органа, требуется пройти следующие исследования:

- Пройти общие и развернутые исследования крови и мочи.

- сердца и легких.

- Выполнить иммунограмму, которая позволит провести оценку лимфоцитов.

- Пройти рентгенографическое исследование грудной клетки.

После данного ряда исследований у специалиста появится возможность подтвердить либо опровергнуть нарушения вилочковой железы, верно определить диагноз, а также разработать оптимальную тактику лечения.

Все функциональные нарушения органа поддаются либо медикаментозному лечению, либо хирургическому.

После прохождения всех необходимых лечебных процедур человек имеет возможность следовать привычному образу жизни.

Вилочковая железа является не большим, однако очень важным органом в иммунной системе ребенка, который расположен в верхней части грудной клетки и доходит до края языка. Формирование вилочковой железы происходит задолго до рождения ребенка, на шестой неделе развития беременности. Дальнейшее развитие и рост вилочковой железы у ребенка продолжается до начального периода полового созревания.

У детей вилочковая железа полностью отвечает за развитие Т-лимфоцитов, которые вырабатывает костный мозг. Что касается Т-лимфоцитов, то они являются клетками иммунной системы, которые могут распознать и уничтожить клетки, имеющие чужеродные антитела, в итоге они защищают организм ребенка от инфекций, вирусов и бактерий. Увеличение вилочковой железы ребенка, отрицательно сказывается на работе этого серьезного органа, а также в большинстве случаев это приводит к снижению . Дети, у которых увеличена вилочковая железа, наиболее восприимчивы к разным ,

Тимус — Википедия

Ти́мус (ви́лочковая железа) — орган лимфопоэза человека и многих видов животных, в котором происходит созревание, дифференцировка и иммунологическое «обучение» T-клеток иммунной системы.

Вилочковая железа — небольшой орган розовато-серого цвета, мягкой консистенции, поверхность её дольчатая. У новорождённых его размеры составляют в среднем 5 см в длину, 4 см в ширину и 6 мм в толщину, масса — около 15 граммов. Рост органа продолжается до начала полового созревания (в это время его размеры максимальны — до 7,5—16 см в длину, а масса достигает 20—37 граммов). С возрастом тимус подвергается атрофии и в старческом возрасте едва отличим от окружающей его жировой ткани средостения; в 75 лет средняя масса тимуса составляет всего 6 граммов. По мере инволюции он утрачивает белый цвет и за счёт увеличения в нём доли стромы и жировых клеток становится более жёлтым[2].

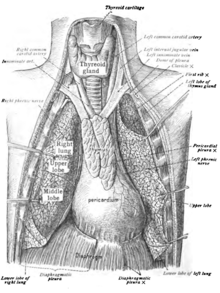

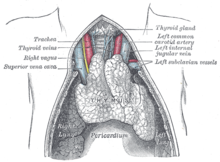

Тимус (Thymus) в центре. Изображение 1906 г.

Тимус (Thymus) в центре. Изображение 1906 г.Топография[править | править код]

Тимус расположен в верхней части грудной клетки, сразу за грудиной (верхнее средостение). Спереди к нему прилежит рукоятка и тело грудины до уровня IV реберного хряща; сзади — верхняя часть перикарда, покрывающего начальные отделы аорты и лёгочного ствола, дуга аорты, левая плечеголовная вена; с боков — медиастинальная плевра.

Отдельные группы долек тимуса встречаются вокруг или в толще ткани щитовидной железы, в мягких тканях шеи, в области миндалин, в жировой клетчатке переднего, реже заднего средостения. Частота выявления аберрантного тимуса достигает 25 %. Такие аномалии чаще наблюдаются у женщин, в основном с левой стороны шеи и средостения. В литературе имеются единичные сообщения об эктопии ткани тимуса у детей грудного возраста. Такая патология сопровождалась у них одышкой, дисфагией, дыхательной недостаточностью. По данным P. Nowak и соавт., из 91 случая эктопии вилочковой железы в 76 определяется шейная локализация, преимущественно у лиц мужского пола и слева. Отмечается также связь эктопии тимуса со врождёнными пороками сердца в 71 % случаев[3].

Тимус новорождённого: топография. Иллюстрация из «Анатомии» Грея

Тимус новорождённого: топография. Иллюстрация из «Анатомии» ГреяСтроение[править | править код]

У человека тимус состоит из двух долей, которые могут быть сращены или же просто плотно прилегать друг к другу. Нижняя часть каждой доли широкая, а верхняя узкая; таким образом, верхний полюс может напоминать двузубую вилочку (отсюда и название).

Орган покрыт капсулой из плотной соединительной ткани, от которой в глубину отходят перемычки, делящие его на дольки.

У животных (зобная железа) развита у плодов и молодых животных. Она состоит из непарного грудного отдела, лежащего впереди сердца, и парного шейного отдела, проходящего в виде выростов по бокам трахеи. С возрастом железа начинает рассасываться, а затем исчезает.

Кровоснабжение, лимфоотток и иннервация[править | править код]

Кровоснабжение тимуса происходит из тимических, или тимусных ветвей внутренней грудной артерии, (rami thymici arteriae thoracicae internae), тимических ветвей дуги аорты и плечеголовного ствола и ветвей верхней и нижней щитовидных артерий. Венозный отток осуществляется по ветвям внутренних грудных и плечеголовных вен.

Лимфа от органа оттекает в трахеобронхиальные и парастернальные лимфатические узлы.

Иннервирована вилочковая железа ветвями правого и левого блуждающих нервов,[4] а также симпатическими нервами, происходящими из верхнего грудного и звездчатого узлов симпатического ствола, находящимися в составе нервных сплетений, которые окружают питающие орган сосуды[5][6].

Микроскопическое строение вилочковой железыСтрома тимуса имеет эпителиальное происхождение, происходит из эпителия передней части первичной кишки. Два тяжа (дивертикула) берут начало из третьей жаберной дуги и прорастают в переднее средостение. Иногда строма тимуса формируется также добавочными тяжами из четвёртой пары жаберных дуг. Лимфоциты происходят из стволовых клеток крови, мигрирующих в тимус из печени на ранних стадиях внутриутробного развития. Первоначально в ткани тимуса происходит пролиферация различных клеток крови, но вскоре его функция сводится к образованию Т-лимфоцитов. Вилочковая железа имеет дольчатое строение, в ткани дольки различают корковое и мозговое вещество. Корковое вещество расположено на периферии дольки и в гистологическом микропрепарате выглядит тёмным (в нём много лимфоцитов — клеток с крупными ядрами). В корковом веществе расположены артериолы и кровеносные капилляры, имеющие гемато-тимусный барьер, препятствующий заносу антигенов из крови.

Корковое вещество содержит клетки:

- эпителиального происхождения:

- опорные клетки: формируют «каркас» ткани, образуют гемато-тимусный барьер;

- звездчатые клетки: секретируют растворимые тимические (или тимусные) гормоны — тимопоэтин, тимозин и другие, регулирующие процессы роста, созревания и дифференцировки Т-клеток и функциональную активность зрелых клеток иммунной системы.

- клетки-«няньки»: имеют инвагинации, в которых развиваются лимфоциты;

- гематопоэтические клетки:

- лимфоидного ряда: созревающие T-лимфоциты;

- макрофагального ряда: типичные макрофаги, дендритные и интердигитирующие клетки.

Непосредственно под капсулой в клеточном составе преобладают делящиеся Т-лимфобласты. Глубже находятся созревающие Т-лимфоциты, постепенно мигрирующие к мозговому веществу. Процесс созревания занимает примерно 20 суток. В ходе созревания их происходит реаранжировка генов и формирование гена, кодирующего TCR (Т-клеточный рецептор).

Далее они претерпевают положительную селекцию: во взаимодействии с эпителиальными клетками отбираются «функционально пригодные» лимфоциты, которые способны взаимодействовать с HLA; в ходе развития лимфоцит дифференцируется в хелпер или киллер, то есть на его поверхности остаётся либо CD4, либо CD8. Далее в контакте с эпителиальными клетками стромы отбираются клетки, способные к функциональному взаимодействию: CD8+ лимфоциты, способные к рецепции HLA I, и CD4+ лимфоциты, способные к рецепции HLA II.

Следующий этап — отрицательная селекция лимфоцитов — протекает на границе с мозговым веществом. Дендритные и интердигитирующие клетки — клетки моноцитарного происхождения — отбирают лимфоциты, способные к взаимодействию с антигенами собственного организма, и запускают их апоптоз.

В мозговом веществе в основном содержатся дозревающие Т-лимфоциты. Отсюда они мигрируют в кровоток венул с высоким эндотелием и расселяются по организму. Предполагается также наличие здесь зрелых рециркулирующих Т-лимфоцитов.

Клеточный состав мозгового вещества представлен опорными эпителиальными клетками, звездчатыми клетками, макрофагами. Имеются также выносящие лимфатические сосуды и тельца Гассаля.

Основная роль тимуса — дифференцировка и клонирование Т-лимфоцитов. В тимусе Т-лимфоциты проходят селекцию, в результате чего в кровоток и ткани выходят клетки, которые могут вовлекаться в иммунный ответ против определённых чужеродных антигенов, но не собственного тела. Вырабатывает гормоны: тимозин, тимулин, тимопоэтин, инсулиноподобный фактор роста-1 (ИФР-1), тимусный гуморальный фактор — все они являются белками (полипептидами). При гипофункции тимуса — снижается иммунитет, так как снижается количество Т-лимфоцитов в крови.

Рядом исследований продемонстрирован мнемотропный эффект пептидов тимуса: показано активирующее влияние интраназального введения тактивина и тимозина фракции 5 на процесс формирования условного рефлекса активного избегания, их стресспротекторные свойства и ноотропный эффект от введения в экспериментах на крысах[7]. Влияние пептидов тимуса на функциональную активность центральной нервной системы также заключается в снижении тревожности и увеличении исследовательской активности крыс[8].

Размеры тимуса максимальны в детском возрасте, но после начала полового созревания тимус подвергается значительной атрофии и инволюции. Дополнительное уменьшение размеров тимуса происходит при старении организма, с чем отчасти связывают понижение иммунитета у пожилых людей.

Секреция тимических гормонов и функция тимуса регулируется глюкокортикоидами — гормонами коры надпочечников, а также растворимыми иммунными факторами — интерферонов, лимфокинов, интерлейкинов, которые вырабатываются другими клетками иммунной системы. Глюкокортикоиды угнетают иммунитет, а также многие функции тимуса, и приводят к его атрофии.

Пептиды шишковидной железы замедляют инволюцию тимуса[9]. Аналогичным образом действует её гормон мелатонин, способный даже вызывать «омоложение» органа[10].

- Тимома — из эпителиальных клеток вилочковой железы

- Т-клеточная лимфома — из лимфоцитов и их предшественников

- Пре-Т-лимфобластные опухоли в ряде случаев имеют первичную локализацию в тимусе и выявляются как массивный инфильтрат в средостении с последующей быстрой трансформацией в лейкоз.

- нейроэндокринные опухоли

- более редкие опухоли (сосудистого и нервного происхождения)

Опухоли вилочковой железы могут быть проявлением синдрома множественной эндокринной неоплазии I типа.[11]

- Гистология, цитология и эмбриология (учебник для вузов). Кузнецов С. Л., Мушкамбаров Н. Н. — М.: МИА, 2007.

- Анатомия человека. В двух томах. Т.2/Авторы: М. Р. Сапин, В. Я. Бочаров, Д. Б. Никитюк и др./Под редакцией М. Р. Сапина. — 5-е издание, переработанное и дополненное. — М.: Медицина, 2001. — 640 с.: ил. ISBN 5-225-04586-3

- Курс лекций по патологической анатомии. Частный курс. Часть II, книги 1,2. / Под ред. академика РАН и РАМН, профессора М. А. Пальцева. — М.: ООО «Издательский дом „Русский врач“», 2003. — 210 с.

- Горлова А. В., Павлов Д. А., Ольховик А. Ю., и др. Мнемотропный эффект интраназального введения пептидов тимуса // Здоровье и образование в XXI веке. — 2016. — Т. 18. — № 1. — С. 1—5. [Gorlova AV, Pavlov DA, Olkhovik AYu, et al. Mnemotropic effect of intranasal administration of thymus peptides. Health and Education Millennium. — 2016. — 18(1): 1—5.]

- Ольховик А. Ю., Новоселецкая А. В. Влияние интраназального введения пептидов тимуса на поведение и обучение крыс // Medline.ru. — 2015. — Т. 16. — С. 1106—1117.

Симптомы и заболевания вилочковой железы у взрослых

Тимус, зобная или вилочковая железа в организме человека отвечает за формирование иммунной системы. Ее развитие и рост продолжается примерно до десятилетнего возраста, после чего постепенно уменьшается в размерах. Среди заболеваний этого органа чаще всего отмечают воспаление вилочковой железы, ее гиперплазию или дистопию. Подробней разобраться с этими состояниями поможет информация нашей статьи.

Функции вилочковой железы

Располагается этот важный орган примерно в районе груди, чаще всего сразу за перикардом. В детском возрасте железа может сместиться к области четвертого ребра, поэтому при диагностике сразу же определяют ее расположение. Формируется вилочковая железа еще во внутриутробном состоянии, при рождении ее вес может достигать 10 грамм. После трех лет она начинает резко развиваться, а максимального размера (около 40 грамм) достигает к периоду подросткового возраста в 13 – 15 лет. После этого наблюдается постепенная атрофия ее функций и уменьшение в размерах. Если этого не происходит, и вилочковая железа обнаруживается у взрослого, это тоже тревожный симптом, требующий лечения.

Зачем нужна вилочковая железа:

- Формирование естественной защиты организма — иммунной системы.

- Выработка антител к вирусам и бактериям.

- Обновление клеток головного мозга.

Нарушения работы этого органа чревато не только снижением защитных сил и частыми болезнями. В этом случае речь идет и о появление аутоиммунных заболеваний, когда организм «атакует» свои внутренние органы. Увеличивается риск появления опухолей, а также рассеянного склероза. Другие симптомы сбоев в работе этого важного органа описаны далее.

Основные заболевания тимуса

Диагностировать подобные случаи невероятно трудно, ведь симптоматика схожа и с другими заболеваниями. Непрекращающиеся инфекции, повышенная утомляемость и мышечная слабость могут свидетельствовать о проблемах в работе тимуса. Окончательный диагноз сможет поставить исключительно врач после обследования. Также специалист определит истинную причину и род проблемы.

Заболевания тимуса:

- Дистопия — изменение места расположения. Решать проблему в этом случае невозможно, если это не мешает нормальному функционированию железы.

- Гиперплазия вилочковой железы. Если речь идет об увеличении этого органа, проблемой может стать развитие опухолей и заболевания лимфатической системы. Часто увеличение тимуса появляется в ответ на тяжелые травмы, ожоги, радиационное облучение, а также прием стероидов.

- Абсцесс вилочковой железы. Тяжелое заболевание, передающееся по наследству. Возбудители болезни — бледные спирохеты, поэтому раньше в медицинской литературе она называлась врожденным сифилисом. Развитие сопровождается накоплением гноя в полостях тимуса, который необходимо откачивать хирургическим путем. После исследования содержимого, можно назначать антибактериальную терапию.

- Вилочковая железа у взрослых подвергается риску возникновения опухолей, которые имеют название тимомы. Они также бывают доброкачественными и злокачественными. При малейших подозрениях на этот страшный недуг, рекомендуется сразу же обратиться к опытному онкологу за консультацией.

- Киста вилочковой железы. Внешних признаков такого недуга практически нет, диагностировать можно только при помощи рентгена или УЗИ. Удаляется хирургическим путем, в случае разрыва ситуация чревата внутренними кровотечениями.

- Аплазия — отсутствие или недостаточное развитие тимуса. В младенческом возрасте чревато частыми заболеваниями и риском летального исхода для пациента.

Чтобы вовремя обратить внимание на возникшую проблему, необходимо обратиться к врачу в случае частых простуд и длительного периода выздоровления, мышечной слабости и тяжести в глазах, а также появляющихся сбоях в работе дыхательной системы. Считается, что процесс постепенного угасания функций вилочковой железы напрямую влияет на запуск процессов старения в организме. Именно поэтому так важно вовремя распознать проблему и попытаться исправить возможный сбой.

Методы диагностики

Распознать симптомы проблем с вилочковой железой у взрослых поможет личный осмотр и назначение специальных процедур. Обычно это ультразвуковое обследование или рентген сердца и легких. В большинстве случаев болезни тимуса обнаруживаются при смежном осмотре других органов, можно сказать случайно.

При подозрении на нарушения работы вилочковой железы необходимо:

- сдать общие и развернутые анализы крови и мочи;

- сделать УЗИ внутренних органов, в частности сердца и легких;

- специальная иммунограмма, дающая возможность изучить лимфоциты кровит также очень поможет в диагностике;

- сделать анализ гормонального фона.

Зачатую такие недуги не могут вовремя определить, что чревато серьезными угрозами для жизни и здоровья. Считается что синдром внезапной детской смерти, распространенный во всех странах мира, происходит именно от сбоев в работе этой железы.

Лечение заболеваний тимуса

Методы профилактики таких болезней чрезвычайно просты. Это полноценный рацион, частые прогулки и здоровый образ жизни. Такие мероприятия помогу укрепить иммунитет изнутри, а значит, сопротивляемость болезням станет выше. Вместе с тем, если диагностирована проблема с функциями вилочковой железы, обязательным считается посещение иммунолога и дальнейшее лечение.

Устранить проблемы с гиперплазией тимуса поможет специалист – иммунолог. Если же речь идет об опухолях этого органа, обратиться придется к онкологу. Длительность и методика лечения зависит от индивидуальных показателей и развития заболевания. Медикаментозная терапия заключается в приеме специальных препаратов – кортикостероидов по специальной схеме.

В некоторых случаях рекомендовано хирургическое удаление железы. Сейчас ведутся исследования по изучению возможности пересадки вилочковой железы. В идеале это позволит запустить процессы регенерации на клеточном уровне, а также остановить старение тканей. На практике, методика не отработана достаточным образом и результаты такой пересадки непредсказуемы.

Вилочковая железа помогает формированию иммунной системы, поэтому ее роль сложно переоценить. Несмотря на малое количество информации по этому вопросу, функции тимуса столь же важны, как и функционирование любого внутреннего органа. Основные признаки болезней вилочковой железы, а также возможные действия рассмотрены в информации нашей статьи.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ИХ ЛЕЧЕНИЕ

В. Л. Маневич, В. Д. Стоногин, Т. Н. Ширшова, И. В. Шуплов, С. В. Момотюк

II кафедра клинической хирургии (заведующий — профессор Тимофей Павлович Макаренко) Центрального института усовершенствования врачей на базе Центральной клинической больницы № 1МПС.

Публикация посвящается памяти Василия Дмитриевича Стоногина (1933-2005)

Заболевания вилочковой железы изучаются врачами различных специальностей: невропатологами, эндокринологами, иммунологами, гемато¬логами, хирургами, патогистологами и др. Проблема миастении является относительно изученной; в последние годы установлено участие вилочковой железы в таком жизненно важном процессе, как выработка (регулировка) иммунитета.

Опухоли и кисты вилочковой железы, миастения и некоторые аутоиммунные заболевания требуют хирургического лечения. Значительный вклад в этот сложный раздел внесли отечественные и зарубежные хирурги (А. Н. Бакулев и Р. С. Колесникова; В. Р. Брайцев; Б. К. Осипов; Б. В. Петровский; М. И. Кузин и соавт.; С. А. Гаджиев и В. Васильев; Viets, и др.).

С 1966 по 1973 год мы наблюдали 105 больных с различными заболеваниями переднего средостения, из них 66 с различными заболеваниями вилочковой железы. Эти больные были разделены на следующие клинические группы: 1-я — 30 больных с гиперплазией вилочковой железы и явлениями миастении; 2-я — 23 больных с опухолями вилочковой железы (тимомами), из них с доброкачественными 15, в том числе с явлениями миастении 9; со злокачественными 8, в том числе с явлениями миастении 5; 3-я — 4 больных с кистами вилочковой железы, все без миастении; 4-я — 3 больных с тератоидными образованиями; 13-я — 2 больных — лимфогранулематоз с изолированным поражением вилочковой железы; 6-я — 4 больных с апластической анемией на фоне аутоиммунной агрессии вилочковой железы.

Из 66 больных 65 были оперированы: 62 произведена радикальная и 3 эксплоративная операция.

С явлениями миастении под нашим наблюдением было 44 больных, из которых 43 (13 мужчин и 30 женщин) оперированы; возраст оперированных был от 14 до 55 лет, причем возраст большинства (25 больных) — от 15 до 30 лет. Среди больных с опухолями вилочковой железы преобладали 30-40-летние (13 больных).

Миастения — сложное нейроэндокринное заболевание, основным проявлением которого является слабость и особенно быстрая, патологическая мышечная утомляемость после физической нагрузки. Наряду с этим, согласно исследованиям ряда авторов (М. И. Кузин и соавт., и др.), при ми¬астении нарушается функция многих органов и систем (сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, обмена веществ и т. д.).

Клиника миастении хорошо известна, однако правильный диагноз больному с миастенией нередко ставят после продолжительного наблюдения. У 32 из 44 наших больных правильный диагноз был поставлен только через 6-8 месяцев после появления первых признаков заболевания. Это объяс¬няется малой выраженностью клинической картины миастении в начальной стадии и плохой осведомленностью практических врачей, к которым впервые обращаются за помощью больные миастенией (невропатологи, окулисты, отоларингологи, терапевты).

При выраженной генерализованной форме миастении диагноз не труден. В начальной стадии и в случаях, когда миастения носит локализован¬ный характер (бульбарная, глазная, скелетно-мышечная, глоточно-лицевая), у наших больных предполагались самые разнообразные диагнозы, вплоть до подозрения на симуляцию. Считаем необходимым подчеркнуть особую важность прозериновой пробы, имеющей дифференциально-диагностическое значение. У больных миастенией внутримышечная инъекция 1-2 мл 0,05% раствора прозерина устраняет мышечную слабость и быструю утомляемость, в то время как при миопатиях и мышечной слабости, вызванных другими причинами, инъекция прозерина не дает эффекта. Имеют значение динамометрия, эргометрия и электромиография.

Общепризнано, что лечение миастении должно проводиться комплексно с участием 3-4 специалистов: невропатолога, терапевта-эндокринолога, анестезиолога-реаниматолога и хирурга. На основании большого клинического материала (сотни оперированных и наблюдаемых в отдаленном периоде) авторы подчеркивают преимущество оперативного лечения миастении перед консервативным (М. И. Кузин; А. С. Гаджиев и соавт., и др.). Результаты оперативного лечения лучше, если операцию производят впервые 2-2,5 года от начала заболевания. В более поздние сроки операция оказывается менее эффективной. Отсюда вытекает особая важность ранней диагностики миастении.

Из 43 оперированных нами больных в первый год заболевания миастенией поступили лишь 12, в сроки от 1 года до 3 лет — 23 и после 3 лет — 8 больных. Следовательно, больные поступали в клинику для оперативного лечения поздно.

Специальным методом исследования вилочковой железы является рентгеноконтрастный — пневмомедиастинография, которая позволяет судить о степени увеличения вилочковой железы, её структуре — отдель¬ный узел с четко ограниченными контурами или опухоль с инфильтрирую¬щим ростом и т. д.

Наличие у больного выраженной клинической картины прогрессирующей миастении является показанием к операции, так как все консервативные методы лечения, включая и рентгенотерапию, дают лишь временное улучшение.

У больных миастенией необходима специальная предоперационная подготовка, цель которой — снижение проявлений миастении путем индивидуального подбора дозы лекарственных препаратов. Дозировки препаратов подбирают строго индивидуально, с таким расчетом, чтобы в течение суток не наблюдалось периодов миастенического истощения, не наступало миастенического криза. Предоперационная подготовка, являясь симптоматической терапией, оказывает некоторое лечебное действие, что имеет положительное значение для предстоящей операции. Однако не у всех больных предоперационная подготовка, несмотря на ее комплексность и интенсивность, оказывается эффективной.

Вопрос о необходимости предоперационной рентгенотерапии нельзя считать окончательно решенным. Только 5 из наших больных перед операцией получали рентгеновское облучение, причем каких-либо улучшений в течении послеоперационного периода мы у них не отметили. У больных, оперированных по поводу злокачественной тимомы с явлениями миастении, предоперационное облучение играет важную роль в ближайшем исходе операции и в какой-то степени влияет на сроки наступления рецидива заболевания (М. И. Кузин и соавт.).

Большинство операций по поводу миастении нами выполнено из переднего доступа путем полной срединной продольной стернотомии. Наиболее ответственным моментом операции является отделение железы от левой плечеголовной вены. Ранение этого сосуда опасно из-за массивного кровотечения и возможной воздушной эмболии. В одном случае произошло ранение этой вены, закончившееся благополучно (был наложен боковой сосудистый шов). При операции следует избегать наложения зажимов на железистую ткань, раздавливания её.

У 3 наших больных было сочетание миастении и загрудинного зоба. Произведены тимэктомия и субтотальная струмэктомия.

У 26 больных во время операции была повреждена медиастинальная плевра, в том числе у 8 больных с обеих сторон. Осложнений, связанных с операционным пневмотораксом, не было. Если во время операции плевра не повреждена, переднее средостение дренируется одной резиновой трубкой, конец которой выводят в нижний угол раны или через отдельный прокол ниже мечевидного отростка и соединяют с отсосом. Вслед за тимэктомией трахеостома (превентивно) была наложена 5 больным.

Если сама операция тимэктомии по сравнению с другими торакальными операциями не представляет особой сложности, то течение послеоперационного периода у ряда больных сопровождается осложнениями, на 1-м месте среди которых стоит миастенический криз. Поэтому операции по поводу миастении возможны только в тех учреждениях, где можно обеспечить круглосуточное наблюдение анестезиолога-реаниматолога, а также многодневную аппаратную вентиляцию лёгких.

Вопрос о назначении антихолинэстеразных препаратов в послеоперационном периоде окончательно не решен. С целью уменьшения гиперсекреции бронхов лучше назначать прозерин с небольшими дозами атропина.

Тяжелый миастенический криз с расстройством дыхания, сердечной деятельности, глотания и т. д. наблюдали в первые дни после операции у 26 больных. Вывести из криза консервативными мероприятиями удалось 7 больных; 19 больным была наложена трахеостома с переводом их на аппаратное дыхание, длительность которого составляла от 3 до 40 суток. Через трахеостому систематически круглосуточно аспирируют слизь из трахеобронхиального дерева. Питание больных, находящихся на аппаратном дыхании, осуществляется через зонд. Помимо медикаментозного лече¬ния, применения кислорода, использования дыхательной гимнастики, в последние годы всем больным миастенией в послеоперационном периоде проводится лечебный массаж всего тела, повторяемый несколько раз в день.

Трахеостомическую трубку удаляют после того, как у больного стойко восстанавливается самостоятельное дыхание.

Из 43 оперированных по поводу миастении в первые дни после операции умерли 3 больных. Это относится к периоду, когда в клинике только осваивались эти операции. Все больные оперированы в тяжелом состоянии. Отдаленные результаты прослежены у 26 больных: выздоровление наступило у 17 и улучшение (больные принимают антихолинэстеразные препараты) — у 8 больных; состояние осталось без изменений у 3 больных. Двое оперированных умерли от рецидива злокачественной тимомы (один — с явлениями миастении через 3 года, другой — с инфарктом миокарда).

Доброкачественные опухоли вилочковой железы (тимомы) представля¬ют собой узлы округленной формы с плотной капсулой. При гистологическом исследовании в этих опухолях наряду с соединительнотканными клетками обнаруживаются фибробласты и концентрически расположенные вытянутые эпителиальные клетки, напоминающие тельца Гассаля. Эти опухоли по строению напоминают склерозирующую ангиому, еще их называют ретикулярной перителиомой (Pope и Osgood). Особое место занимают липотимомы. Одни авторы относят их к доброкачественным опухолям, другие — к злокачественным (Andrus и Foot). Опухоли эти нередко достигают боль¬ших размеров и состоят из жировой дольчатой ткани, содержащей скопления тимоцитов и гассалевых телец. Если в опухоли преобладает жировая ткань, её рекомендуют называть липотимомой, если преобладают элементы вилочковой железы — тимолипомой.

Среди наших больных мы наблюдали 3 (2 мужчин и 1 женщину, все старше 40 лет) с липотимомой. У них опухоль была небольших размеров, с ровными четкими границами; опухоль была расценена нами как доброкачественная. Заболевание сопровождалось умеренно выраженными явлениями миастении. Один из этих больных поступил с жалобами на слабость и быструю утомляемость; при дальнейшем обследовании у него была выявлена тяжелая гипопластическая анемия. Больной оперирован; в ближайшем послеоперационном периоде отмечены благоприятные результаты.

Из 15 наших больных с доброкачественными тимомами у 9 (4 мужчин и 5 женщин) были явления миастении, у остальных опухоль ничем себя не проявляла и была выявлена случайно.

Злокачественные тимомы — плотные, различных размеров бугристые опухоли, нередко прорастающие капсулу. У больных с этими новообразованиями из-за быстрого роста опухоли, прорастания соседних органов или сдавления их рано развивается синдром медиастинальной компрессии. Больные жалуются на боли за грудиной, чувство давления в грудной клетке и др. Нередко злокачественные тимомы протекают с явлениями миастении, отмеченной нами у 5 из 8 больных. Злокачественная тимома может протекать и совершенно бессимптомно. Приводим пример.

Больной М., 19 лет, поступил 17.III.1966 года. Жалоб нет. После окончания средней школы при прохождении медицинского обследования для поступления в учебное заведение у него рентгенологически было выявлено опухолевое образование в переднем средостении. Признаков миастении нет. Пневмомедиастинография: в переднем средостении со всех сторон окутанное газом образование продолговатой формы размером 15*5 см, с участками просветления в центре; заключение: опухоль вилочковой железы, возможно, с участками распада. Произведена тимэктомия. Гистологически: злокачественная тимома ретинулоклеточного типа. Проведена послеоперационная рентгенотерапия. Осмотрен через 4 года после операции:, жалоб нет, состояние хорошее, признаков рецидива нет.

Дифференциальный диагноз доброкачественных и злокачественных тимом нередко бывает трудным. Злокачественная тимома по рентгенологическим признакам напоминает лимфогранулематоз и лимфосаркому. В отличие от этих образований тимома располагается непосредственно за грудиной, обычно бывает овально-сплющенной или конусовидной формы. Всякая тимома, протекает она с явлениями миастении или без них, подлежит удалению, В литературе имеются указания, что каждую тимому следует рассматривать как потенциально злокачественную опухоль (Б. В. Петровский; Seybold и соавт., и др.).

Кисты вилочковой железы встречаются довольно редко. Обычно это тонкостенные образования различных размеров, расположенные в толще железы, выполненные желтоватой или коричневатой жидкостью. Из-за эла¬стичности этих образований признаков сдавления окружающих органов не наблюдается. Клиническая картина кист, если они протекают без миастении, бедна. Как правило их обнаруживают случайно, при профилактическом осмотре. Все наши 4 больных (3 женщины и 1 мужчина) были старше 40 лет (41 год — 48 лет). Ни у одного больного не было признаков миастении, хотя описаны сочетания кисты вилочковой железы и миастении. Все были оперированы (тимэктомия) с благоприятным результатом.

У 3 оперированных нами больных опухоль переднего средостения по гистологическому строению была тератомой. Учитывая тесную связь образования с остатками вилочковой железы и наличие в самом образовании ткани вилочковой железы, мы расценили опухоль как тератому вилочковой железы. У 2 больных на основании признаков (появление в мокроте сальных масс, волос у одной больной, а также обнаружение органоидных включений на рентгенограмме у другой) диагноз был поставлен до операции, у третьей больной — лишь во время операции. Из 3 оперированных больных у 2 при¬шлось удалить не только тератоидное образование, но и долю лёгкого из-за вовлечения последнего в процесс (прорыв нагноившейся тератомы в верхнедолевой бронх). Высокая степень злокачественного превращения тератоидных образований, возможность нагноения и другие осложнения убеждают в необходимости раннего и радикального хирургического удаления этих новообразований.

Вопрос о возможности изолированного поражения вилочковой железы лимфогранулематозом представляется спорным. Мы наблюдали 2 больных, у которых до операции был установлен диагноз “опухоль вилочковой железы”. После операции, при гистологическом исследовании препаратов, диагноз был изменен: изолированное поражение лимфогранулематозом вилочковой железы. Принимая во внимание указания о возможности изолированного поражения вилочковой железы на ранних стадиях заболевания (С. А. Гаджиев и В. В. Васильев), оба эти наблюдения мы отнесли к патологии вилочковой железы. После операции за больными ведётся наблюдение в течение 5 лет. Признаков рецидива и генерализации процесса нет.

Заболевание, заключающееся в сочетании патологии вилочковой желе¬зы и гипопластической анемии, которая возникает вследствие избирательного поражения костного мозга без изменения продукции лейкоцитов и тромбоцитов, впервые описано Кацнельсоном в 1922 году. Позже было предположено, что вилочковая железа влияет на гемопоэтическую функцию костного мозга, регуляцию состава белковых фракций, состояние лимфоидной системы и т. д. (Soutter и соавт.). С тех пор опубликованы данные некоторых авторов об отдельных операциях на вилочковой железе при различных болезнях крови (А. Н. Бакулев, 1958; Chaemers и Boheimer, и др.). К настоящему времени нами произведены 4 операции тимэктомии у больных гипопластической анемией. О результатах этих операций говорить пока рано, так как после них прошел небольшой срок. Ближайшие результаты удовлетворительные у 3 больных.

Выводы

- В вилочковой железе возникает ряд патологических процессов, которые требуют оперативного лечения.

- Оперативное лечение по поводу миастении оправдано как при наличии рентгенологически и клинически определяемой опухоли, так и лишь при гиперплазии вилочковой железы.

- Операцию рекомендуется производить в ближайшее время после установления диагноза. Лучевое лечение целесообразно проводить после удаления злокачественной опухоли или если произвести радикальную операцию невозможно.

ЛИТЕРАТУРА.

1) Бакулев А. Н., Колесникова Р. С. Хирургическое лечение опухолей и кист средостения. М., 1967.

2) Брайцев В. Р. Врожденные дизонтогенетические образования средостения и легких. М., 1960.

3) Гаджиев С. А., Догель Л. В., Ваневский В. Л. Диагностика и хирургическое лечение миастении. Л., 1971.

4) Гаджиев С. А., Васильев В. Мед газета, 1973, №15.

5) Кузин М. И. Клин мед, 1969, № 11, с. 6.

6) Кузин М. И., Успенский Л. В., Волков Б. П. Вести, хир., 1972, №7, с.48.

7) Осипов Б. К. Хирургические заболевания легких и средостения. М., 1961.

8) Петровский Б. В. Хирургия средостения. М., 1960.

9) Andгus W., Fооt N., J. thorac. Surg., 1937, v. 6. p. 648.

10) Chaemers G., Boheimer K., Brit. med. J., 1954, v.2, p.1514.

11) Pope R., О s g о о d R., Am. J. Path., 1953, v. 20, p. 85.

12) S е у b о 1 d W., D о n a 1 d М. С., J. thorac. Surg. Clagett C. et al., 1950, v. 20, p.195.

13) Soutter G., Sommers Sh. R e 1 m о n Ch. et al. Ann. Surg., 1957, v. 146, p. 426.

14) Viets H., Brit. med. J., 1950, v. 1, p.139.

Данные об авторах:

| 1) Виктор Львович Маневич – профессор, доктор медицинских наук, 2-я кафедра клинической хирургии ЦОЛИУв. | |

| 2) Василий Дмитриевич Стоногин – доцент 2-й кафедры хирургии ЦОЛИУв, заведующий учебной частью кафедры, кандидат медицинских наук. E-mail: [email protected] |

Восстановление текста, компьютерная графика — Сергей Васильевич Стоногин.

Любое копирование материала запрещено без письменного разрешения авторов и редактора.

Работа защищена Федеральным законом о защите авторских прав РФ.

Тимус, вилочковая железа | Фактор Жизни

Вилочковая железа или тимус – самый загадочный орган, расположенный в верхней части грудной клетки, который отвечает за качество работы иммунной системы и соответственно за здоровье всех органов. Закладывается на 7 неделе эмбриогенеза и является первым органом эндокринной и лимфоидной системы. Железа имеет внешний вид, напоминающий двузубую вилку, за что и получила название «вилочковой». О ее существовании знали с античных времен.

Древние греки считали, что именно в этом органе расположена душа человека, поэтому называли его тимусом, что в переводе с греческого означает «жизненная сила». Желаете узнать, где у вас находится тимус, тогда положите два пальца под ключичной ямкой – это и будет его примерное местоположение.

В наши дни вилочкову железу также называют точкой счастья нашего тела за её способность нейтрализовать негативную энергию.

У тимуса особые функции – в нем созревают, проходят дифференцировку и обучение клетки, которые впоследствии будут отвечать за работу всей иммунной системы.

В самой железе имеется два слоя – корковый (внешний слой) и мозговой.

Корковый слой состоит из гематопоэтических и эпителиальных клеток. В них вырабатывается ряд гормонов и клетки, благодаря которым происходит созревание Т-лимфоцитов. Эти клетки бывают двух видов:

1) Т-хелперы (помощники), которые помогают бороться с вирусом и инфекцией

2) Т-киллеры (убийцы), которые убивают вирусы и инфекции

Мозговой слой сортирует ущербные и здоровые Т-клетки, отслеживая, чтобы иммунная система не уничтожила здоровые клетки.

Вот такую чудесную работу проводит вилочкова железа!

У новорожденного железа имеет ярко-розовый цвет, но после наступления полового созревания желтеет, сливаясь с жировой тканью, которая ее окружает.

Уникальность тимуса состоит в том, что у мландеца его вес составляет 15 г, далее следует период активного роста до 18 лет, а после железа постепенно атрофируется, уменьшается в размерах и к старости совершенно исчезает, оставив после себя соединительную ткань.

В первые несколько лет жизни тимус берет на себя все функции защиты организма. С развитием и ростом остальных органов, часть задач вилочковой железы постепенно распределяется на них. Благодаря тимусу легче переносятся детские болезни – корь, скарлатина, ветрянка и другие, на которые у взрослых уже нет такой силы иммунитета.

Тимус является своеобразным мостиком между телом и мозгом. Во время стресса железа сжимается, что приводит к снижению жизненной энергии. Помимо стресса, данная железа не выносит температурные перепады, избыточную инсоляцию, сильный шум, анестезию. Все это приводит к быстрому изнашиванию и старению железы.

Что любит тимус?

Тимус обожает белок, как собственно и другие органы иммунной системы, поскольку белок – основной материал для выработки антител.

Наряду с достаточным количеством протеина для вилочковой железы полезны тепловые процедуры, такие как посещение сауны, бани, разные согревающие компрессы, применение эфирных масел, сеансы физиотерапии. Во время простуды достаточно прогревать железу, но не более 10 дней подряд.

Во избежание осложнений, категорически запрещается воздействовать на тимус при повышенной температуре тела.

Паталогии тимуса

Болезни вилочковой железы встречаются крайне редко и могут сопровождаться общей слабостью с одновременным увеличением лимфатических узлов, сильной внезапной полнотой, беспричинным кашлем и аллергией.

Тимомегалии – увеличение тимуса – аутоиммунное состояние, развивающееся, в большинстве случаев, в первые годы жизни ребенка и проходящее к пятилетнему возрасту при надлежащем соблюдении рекомендаций врача. В редких случаях требуется частичное удаление железы, чтобы не допустить ее перерождения и возникновения опухоли – тимомы.

У детей с серьезными хромосомными отклонениями (например, Синдром Дауна) наблюдается тимус уменьшенного размера.

Падение иммунитета, деформация костной ткани и подверженность инфекциям пожилых людей связаны с так называемым процессом инволюции (угасанием работы тимуса).

По мнению медиков, чем дольше и качественнее функционирует вилочковая железа, тем лучше для человека, ведь она фактически способна замедлять ход биологических часов, т.е. замедлять старение. Почему же это происходит? Да потому что тимус отвечает не только за созревание лимфоцитов, но и за выработку тимических гормонов (тималин, тимозин, тимопоэтин), которые способствуют быстрому восстановлению клеток, улучшают регенерацию кожи, одним словом, данная железа проводит серьезную работу по омоложению всего организма.

Австралийский вирусолог лауреат Нобелевской премии в области иммунологии сэр Фрэнк Макфарлейн Бернет считает, что увеличение функциональной активности вилочковой железы снижает риск возникновения онкологии.

Таким образом, наша задача – активировать тимус.

Способы стимуляции вилочковой железы:

1) Практика «Внутренняя улыбка» (это искренняя улыбка всем частям тела, включая все органы и железы, а также мышцы и нервную систему.. технику легко найти в интернете).

2) Постукивание пальчиками участка, где расположен орган, в течение примерно 20 секунд, глубоко дыша при этом. Легкое простукивание можно производить слегка сжатым кулачком. При этом будет создаваться приятная вибрация.

Ни в коем случае не потирать, так как это вызовет обратный эффект!

3) Профессионалы советуют просто положить руку на волшебную железу и представлять, как через нее течет энергия.

4) Пение Вилочковой железой, т.е. грудной клеткой, а не горлом или животом.

5) Массаж верхнего свода нёба (для этого подушечкой предварительно вымытого большого пальца массировать небо по часовой стрелке).

От любого из этих методов можно быстро получить положительный эффект. Добавьте позитивные, жизнеутверждающие аффирмации, например: «В моем мире все прекрасно. Мой мир заботится обо мне», и вы усилите общее благоприятное воздействие на организм.

Если повторять данную методику ежедневно, вы почувствуете результат не только на физиологическом, но и на эмоциональном уровне. После такой стимуляции, ваше тело наполнится энергией, вы ощутите чувство радости и счастья, откроется видение ответов на самые разные вопросы.

Если у вас частые приступы паники, волнения или страха – выполняйте эту технику по несколько раз в день, и вы вернете жизненный баланс.

И все же, самый действенный способ активации – добавить в свой рацион продукт функционального питания – Ламинин, который содержит аминокислоты (амк) – основной строительный материал для производимых тимусом гормонов и антител.

В состав Laminine входит полный спектр из 22 заменимых и незаменимых амк, а также витамины, минералы и что особо ценно – Фактор Роста Фибробластов (ФРФ), являющийся искусным регулятором функции клеток. Подробную информацию о продукте, вы найдете здесь.

Принимая Лэминайн, вы активируете тимус (своего рода Тимус-Терапия) и тем самым активируете ресурсы для запуска механизма самовосстановления и антистарения, и всё это без каких-либо побочных эффектов и противопоказаний.

По вопросам приобретения обращайтесь на следующие контакты:

Email: [email protected]

Skype: LaminineSupport

Телефон: +7906-942-56-39 (Светлана), подключены приложения Viber и WhatsApp

Активируйте вашу точку счастья и радуйтесь жизни прямо сейчас!